디지털미디어‧콘텐츠 산업혁신 및 글로벌전략

|

Ⅰ. 추진 배경

|

□ 디지털미디어‧콘텐츠 산업은 대한민국의 새로운 성장엔진

ㅇ 디지털미디어·콘텐츠는 그 자체로 가치를 창출할 뿐 아니라 연관 산업의 수출을 견인*하여 경제·사회적 파급효과가 큰 핵심 산업

* K-콘텐츠 수출 1억 달러 증가 시, 소비재 수출 1.8억 달러 증가 (수출입은행, ’22)

** K-콘텐츠 수출액(억 달러): (’17) 88.1 → (‘18) 96.2 → (’19) 102.5 → (‘20) 119.2

ㅇ 특히, 창작자 중심의 ‘크리에이터 이코노미’를 본격 실현하여 新성장동력을 확보하고 청년 유망 일자리를 창출하는 대표 분야

※ 글로벌 메타버스 플랫폼 ‘로블록스’에서 ‘20년 기준 창작자 125만명 활동

□ 글로벌 시장 경쟁 심화와 미디어 패러다임 변화에 따른 위기와 기회

ㅇ OTT 확산*으로 국경이 사라진 글로벌 미디어 시장에서 대규모 콘텐츠 투자와 전략적 합종연횡이 이루어지는 등 경쟁이 격화

* OTT 시장규모 (BCG): (’18)$760억(99조원)→(’20)$1,100억(143조원)→(’22e)$1,410억(183조원)

ㅇ메타버스가 차세대 미디어 플랫폼으로 부각되고, 크리에이터 미디어1)가 성장2)하는 등 미디어 지평 확대로 신시장 창출 예상

1) 누구나 콘텐츠를 만들고 디지털 플랫폼 등을 활용하여, 경제·사회·문화적 가치를 창출

2) 한국 유튜브 누적 조회수 (소셜러스, ’20) : (’18) 1,827억번 → (’21) 1조 5,103억번

□ 디지털 대전환을 맞아, ‘디지털 미디어 강국’구현을 위한 정책여건 성숙

ㅇ 디지털 모범국가의 청사진을 제시한「대한민국디지털전략(’22.9)」을 실현하기 위해, 구체적인 디지털미디어·콘텐츠산업 혁신전략 필요

|

☞ 글로벌 경쟁 격화와 시장 성숙에 따른 위기와

미디어 패러다임 변화에 따른 새로운 성장 기회를 동시에 맞이한 우리 디지털미디어·콘텐츠 산업을 총력 지원하여

- 우수 콘텐츠를 바탕으로 경쟁력을 높인 디지털미디어 플랫폼이 다시 콘텐츠 파워를 끌어올리는 선순환 발전을 이루고,

국내시장을 넘어 해외시장에 진출함으로써

- 디지털 미디어·콘텐츠 산업을 미래 주력산업으로 육성

|

|

|

< 전략 수립 근거와 경과 >

|

|

|

|

|

|

|

□ 수립 근거와 배경

ㅇ 방송법, 방송통신발전 기본법, 정보통신 진흥 및 융합활성화 등에 관한 특별법에 따라 정책 수립·시행

|

||

|

△ 방송법 제92조(방송 발전의 지원) 제1항·제3항, 제94조(방송전문인력의 양성 등),

△ 방송통신발전 기본법 제7조(방송통신의 발전을 위한 시책 수립), 제16조(방송통신기술의 진흥 등), 제21조(방송통신 전문인력의 양성 등),

△ 정보통신융합법 제21조(디지털콘텐츠의 진흥과 활성화) 등

|

||

|

ㅇ 국정과제 27. ‘글로벌 미디어 강국 실현’ 이행

- 국정과제의 주요 내용으로, ‘OTT 등 미디어와 콘텐츠 산업의 선순환 발전을 위한 혁신전략 마련’이 포함

□ 수립 경과

ㅇ (’21.11~) 산업계 등 민간 전문가 의견을 20회 이상 수렴*하여 「디지털 미디어·콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략(안)」 마련

|

||

|

√주요 의견수렴 활동

- (’22.3.18) 디지털미디어·콘텐츠 전략 산학연 전문가 회의 (네트워크정책실장)

- (’22.4.20) 메타버스 미디어 업계 전문가 회의 (네트워크정책실장)

- (’22.4.26) 디지털미디어 분야 청년 소통간담회 (대통령직 인수위 과기분과)

- (’22.5.25) OTT 업계 간담회 (과기정통부 장관)

- (’22.6.7) 디지털미디어·콘텐츠 전략 산학연 전문가 회의 (네트워크정책실장)

- (’22.7.21) 디지털대전환 시대 미디어산업 혁신방안 간담회 (과기정통부 제2차관)

|

||

|

ㅇ (’22.10.7) 전략(안)의 기본 방향과 수립일정 (’22.11월)을 제10차 비상경제민생회의 보고 (「국제수지 대응방향」中)

ㅇ (’22.10.11~18) 관계부처 의견 수렴

|

||

|

참고1

|

|

디지털 미디어‧콘텐츠의 진화와 확장

|

|

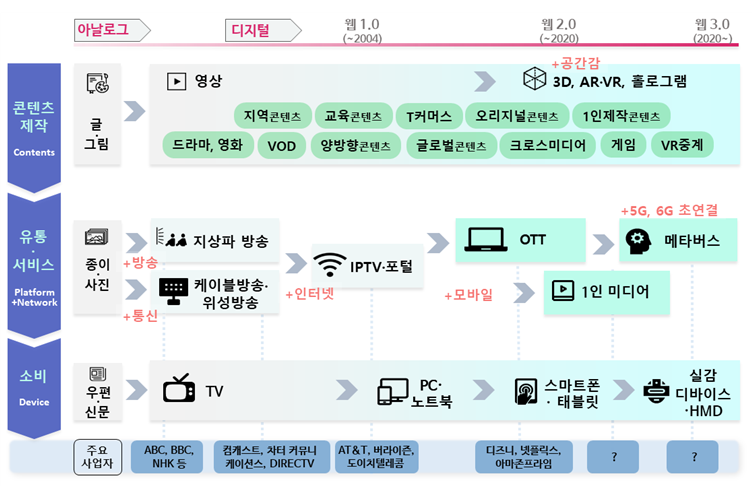

▪방송기술과 ICT의 발전은 디지털 미디어·콘텐츠의 변화를 이끄는 동인

⇒콘텐츠 제작→유통→소비 등 미디어의 全과정에서 시장·산업·참여자가 확장되고 초연결·초실감으로 진화하는 미디어 패러다임 변화가 진행 중

- (콘텐츠 제작) 기술 발전·융합과 함께 다양한 콘텐츠가 출현하고 3D, AR·VR, 홀로그램 등 입체성·공간감을 갖는 디지털 콘텐츠로 진화

- (유통·서비스) 지상파·유료방송 등 전통 매체에서 OTT 등 인터넷 기반 미디어로 시장의 중심이 이동하였으며, 1인 미디어·메타버스 등 디지털 혁신 플랫폼이 새롭게 성장 중

- (소비) 소비자의 미디어 시청 통로는 TV→PC→모바일 기기로 변화해왔으며, 최근에는 실감 디바이스로 확장 중

|

|

Ⅱ. 디지털 미디어‧콘텐츠 산업의 글로벌 환경 변화

|

|

❶시장: OTT 시장 성숙과 글로벌 사업자 주도의 경쟁 격화

|

□ 코로나 19 시대 콘텐츠 유통․소비의 핵심 축으로 부상한 OTT는 그간의 급속한 성장기를 지나 시장 성숙 단계에 진입

※ 디즈니+·애플tv+(’19), 피콕·HBO맥스(’20), 파라마운트+(’21) 등 신규 사업자에 의한 시장 확장/’22년, 1위 사업자 넷플릭스 가입자수는 처음으로 감소(1분기 △20만명, 2분기 △97만명)

□ △전략적 M&A 활성화1), △기존 방송사의 OTT 서비스 출시2), △ 사업전략 변경3) 등 글로벌 경쟁이 한층 격화되는 양상

1) (’22.4) 워너미디어가 디스커버리와 합병 → ‘워너브라더스 디스커버리’ 출범

2) (’20.4) NBC 유니버설, ‘피콕’ 출시, (’21.3) 파라마운트사, 파라마운트+ 서비스 시작

3) (’22.11) 넷플릭스는 광고 포함 저가요금제를 출시

|

❷ICT 융합: 첨단 ICT 융합‧메타버스 등 미디어의 모습이 진화‧확장

|

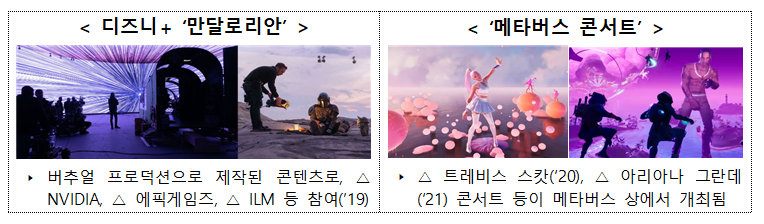

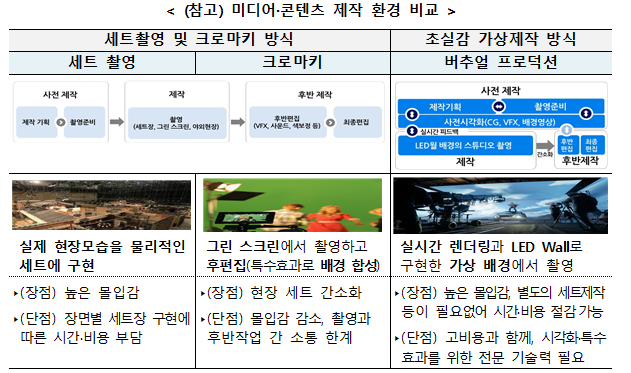

□ 디지털 기술이 미디어 제작 全과정에 접목, 버추얼 프로덕션1)을 통한 콘텐츠의 초실감화 및 비용 절감2) 등 고부가가치化 촉진 중

1) LED월에 가상배경을 실시간으로 구현 → 촬영과 동시에 특수효과 반영

2) 버추얼 스튜디오에서 제작 시 현장 촬영 대비 20~30% 수준의 비용 소요 (Variety, ’22)

□ 글로벌 기업과 창작자들은 현실과 가상이 결합한 ‘메타버스’를 새로운 미디어 플랫폼으로 활용하기 위한 다양한 시도를 진행

※ (’21.10) 소셜미디어 ‘페이스북’은 사명을 ‘메타’로 변경, 메타버스 플랫폼 기업 전환

|

❸콘텐츠: 우수 콘텐츠 확보 경쟁 심화와 우리 콘텐츠의 인기 지속

|

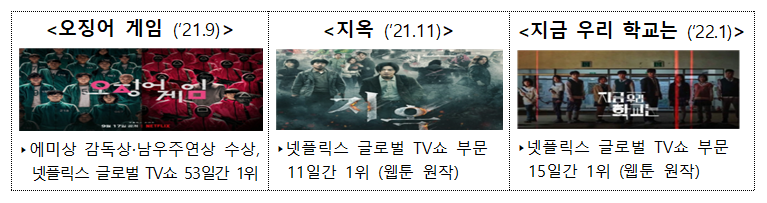

□ 플랫폼 이용자 확보를 위해 콘텐츠에 경쟁적 투자1)가 이루어지고, 다양한 미디어로 확장될 수 있는 ‘콘텐츠 IP’가 크게 부각2)

1) ’22년 넷플릭스와 디즈니는 콘텐츠에 각각 180억 달러, 330억 달러 투자계획 발표

2) (예) 흥행이 검증된 웹툰 IP → 영화, 드라마 등으로 제작하여 부가가치 창출

□ 제작 비용 대비 효과성1)과 창의성을 인정받은 우리나라 콘텐츠는 OTT 등 글로벌 플랫폼에서 높은 인기를 구가하며 세계로 확산2)

1) 넷플릭스 한국 콘텐츠 ‘킹덤’ 회당 제작비(15~20억원)는 美드라마 1/5 수준(조선, ’22.7)

2) 트위터(’22)에 의하면, 지난 10년간 한국 콘텐츠에 대한 ‘트윗’ 양은 546% 성장

|

❹일자리: 유망한 일자리로 ‘크리에이터’가 부각

|

□ 플랫폼 등을 중심으로 全세계 크리에이터 이코노미가 급속히 성장하여 온라인·비정형적인 특성을 가진 미래 일자리로의 전환을 촉발

※ 전 세계 총 3억명의 크리에이터 중 1.6억명은 지난 2년간 신규 진입 (Adobe, ’22)

□ 디지털 기술에 친숙한 밀레니얼·Z세대 (’80~’10년생)가 크리에이터로 적극 활약1)하고, 메타버스·NFT 등 실험적인 수익 모델2)을 선도

1) 수익 창출을 목표로 하는 크리에이터 비율 (Adobe, ’22) : (Z세대) 45% > (밀레니얼 세대) 44% > (X세대) 37% > (베이비부머) 22%

2) (예) 누구나 메타버스 내에서 게임을 제작하여 배포할 수 있는 플랫폼인 ’로블록스‘, 크리에이터 콘텐츠의 NFT 판매 등

|

참고2

|

|

글로벌 미디어 기업의 변화와 대응

|

|

▪ 글로벌 OTT 약진 + 기존 방송사의 인수합병을 통한 대응

|

|

|

[넷플릭스]

|

▪ 190여개국 진출, 전세계 가입자 수 2억 2,067만명 (‘22.2사분기)

▪ 로알드 달 스토리 컴퍼니 인수 (’21년) 등을 통해 콘텐츠 경쟁력 강화

▪ 넷플릭스 샵을 통해 의류·굿즈 판매 시작 (’21.6), 게임사업 진출

|

|

[컴캐스트]

|

▪ 미국 1위 SO로, 유럽 최대 유료방송사업자 Sky를 390억 달러에 인수 (’18년), 가입자 수 1,820만명 규모

▪ NBC유니버설 자체 OTT Peacock 런칭 (’20년) 후 오리지널 콘텐츠 확대 중, ‘22.2사분기 가입자 수 1,300만명 규모

|

|

[파라마운트]

|

▪ Viacom과 CBS의 합병 이후, CBS의 스트리밍 서비스 ‘CBS All access’를 OTT 서비스 ’Paramount+’로 통합 출시

(‘22.2사분기 가입자 수 4,300만명)

|

|

[디즈니]

|

▪ 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽 등 오리지널 콘텐츠 (TV 시리즈 7,000편 이상, 영화 500편 이상) 제공

▪ 디즈니 계열 OTT인 디즈니+ 가입자수 약 1억 5,210만명, 훌루 (라이브TV 포함) 약 4,620만명, ESPN+ 2,280만명 (‘22.3사분기)

|

|

[워너미디어]

|

▪ 워너미디어와 디스커버리가 합병하여 워너브라더스 디스커버리 출범(‘22.4월), 합병규모는 약 430억 달러(52조 8천억원)로 추산

▪ HBO Max, Discovery+의 전 세계 가입자 수 9,210만명 (‘22.2사분기)

▪ HBO Max와 Discovery+를 단일 OTT 서비스로 통합 계획

|

|

▪ 빅테크 플랫폼의 미디어‧OTT 서비스 확대

|

|

|

[유튜브]

|

▪ 유튜브 MAU 20억명 이상, 유튜브 쇼츠 MAU 15억명 (‘22.6)

▪ ‘22.3월 미국에서 AVOD 서비스 출시, 4,000여편 무료 제공

|

|

[아마존]

|

▪ ’06년 출시, 아마존 프라임 서비스 이용자에게 무료로 제공 (21년 기준 가입자 2억 명 돌파)

▪ MGM 인수, ‘21년 프라임 비디오 아마존 스튜디오에 합류

▪ 세계 13개국에 30개 오리지널 콘텐츠 출시, 독일 챔피언스 리그, F1중계, NFL 등 스포츠 독점 중계 계약 체결

|

|

[애플]

|

▪ ’19년 1월 OTT 서비스 애플TV+ 출시, 150여개국 진출

▪ 21.11월 전용 셋톱박스 애플TV 4K 2세대 출시, 음성 검색 가능

|

|

(출처: 각 사 발표자료, Variety 등)

|

|

|

Ⅲ. 우리의 현주소

|

|

❶ 시장: 글로벌 OTT가 국내 미디어 시장의 확대를 견인

|

□ (시장) 자본력을 보유한 글로벌 OTT의 국내 진출*과 공격적인 투자로 전체 시장은 확대되었으나, 글로벌 사업자 위주로 성장

* 넷플릭스(‘16) 이후 아마존프라임(‘20), 애플tv+와 디즈니+(‘21)가 연이어 진출

□ (국내 OTT) 투자 확대 중이나 글로벌 OTT 대비 절대 규모에서 열세*이며, 사업 범위가 국내에 한정되어 성장에 한계

* 국내 콘텐츠 투자(다수 언론보도) : (넷플릭스) ’22년 1조원 추정 vs (웨이브) ’21~’25년 합계 1조원

※ 국내 주요 OTT 이용자수(닐슨) : (’20.12) 1,810만명 → (’21.12) 2,585만명 → (’22.9) 2,543만명

|

< 국내 OTT 시장규모 >

존재하지 않는 이미지입니다.

(출처: PwC, ’21.11)

|

< 주요 OTT 국내 매출액 (억원) >

존재하지 않는 이미지입니다. (출처: 각사 발표자료)

|

|

❷ ICT 융합: 차세대 미디어 및 ICT 제작 기반은 아직 취약

|

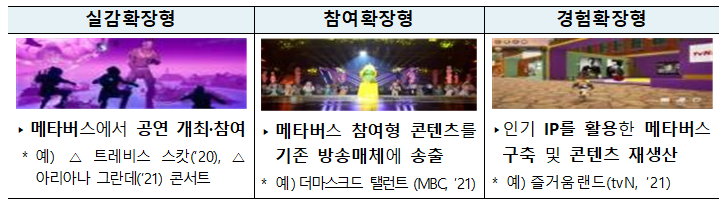

□ (메타버스) ‘미디어플랫폼’으로서의 가능성에 관심이 높아지고 있으나, 엔터테인먼트 분야를 선두로 소규모·초기 단계 서비스가 출시

< (참고) ‘엔터테인먼트 방송‧콘텐츠 기반 메타버스 미디어 서비스’ 유형 및 사례 예시 >

□ (ICT 융합 기술) 버추얼 제작, ICT 융합 콘텐츠 등 첨단 기술은 높은 비용 부담 등*으로 소수 글로벌·대기업 위주로 투자·향유

* (예) 버추얼 제작 스튜디오의 경우, 막대한 초기투자 비용으로 글로벌 OTT사와 장기 계약하여 운영하거나, 대기업이 자사 콘텐츠 제작을 위해 직접 구축·운영

|

❸ 콘텐츠: 제작 산업의 변화와 글로벌 자본에 종속 우려

|

□ (제작 산업 활성화) 우리 제작 산업은 글로벌 투자 자본 유입과 이에 따른 국내 OTT의 대응 투자로 규모가 크게 확대

※ 넷플릭스에 이어 디즈니+도 한국 콘텐츠에 대한 공격적 투자 확대 방침 발표(’22.9)

□ (글로벌 영향력 확대) △ 제작비 상승1)으로 국내 사업자의 콘텐츠 수급에 어려움, △ IP 축적 없는 하청기지로 전락할 우려2)

1) ‘대작 드라마’ 제작비는 5~6년전 100억원대에서 최근 3~400억원대로 상승(한국일보, ’22.8)

2) (예) 글로벌 OTT인 A사의 경우, 오리지널 콘텐츠 제작 계약 시 통상 원가의 약 15% 이상 수준의 수익을 보장하나, 콘텐츠 IP를 독점 (제작사는 흥행에 따른 부가 수익 실현 불가)

|

❹일자리: 전문 창작자 육성 시스템 및 현장 기술 인력 부족

|

□ (전문성·안정성 부족) 적극적인 크리에이터 생태계를 가지고 있으나, △개인적 역량에 의존, △노동·복지 취약 등 장기적 성장에 한계

|

√ (창작자 애로사항) 수익발생까지 기간 소요 (58.1%) > 콘텐츠 기획 (42%) > 촬영·편집 등 기술 미흡 (36.5%) > 비용 부담 (30.7%) (’21, 1인 미디어 실태조사)

√ (언론지적) △ “유튜브 채널 운영사, PD에게 일방적 연봉삭감 통보 논란”(중앙, ‘21) △ “창작자 절반 이상이 MCN-창작자 불공정 계약 사례를 알거나 경험”(한경, ‘20)

|

□ (인력 부족·미스 매치) 기술 역량을 갖춘 현장 인력이 부족*하고, 창작자·ICT 개발자 등의 인재와 수요기업 간 매칭·협업도 한계

* (현장 목소리) “급변하는 미디어 환경에 대응하기 위해, 커리큘럼 보완과 현업 인력 재교육 등에 선행 투자 절실” (버추얼프로덕션 업계 간담회, '22.7)

|

Ⅳ. 정책적 시사점

|

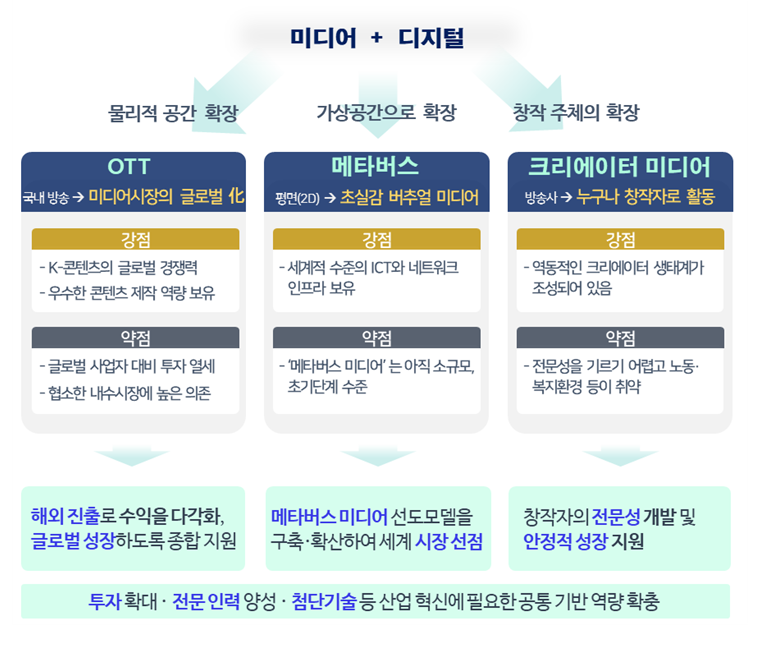

□ 현재 국내외 미디어 시장은 ①OTT가 주류로 자리잡고, ②메타버스가 차세대 미디어 플랫폼으로 부각되는 한편, ③크리에이터 미디어가 유망 일자리 분야로 성장하는 등 산업 지형이 빠르게 변화 중

⇒ [①OTT, ②메타버스, ③크리에이터 미디어] 3대 디지털 미디어 플랫폼에 집중, 각 시장상황·역량을 고려한 맞춤형 지원을 하고,

⇒ 산업혁신을 위해, △ 다양한 콘텐츠 투자 재원의 확대, △ 첨단 제작 인프라·기술 확산, △ 전문인력 양성 등 공통 기반 조성

|

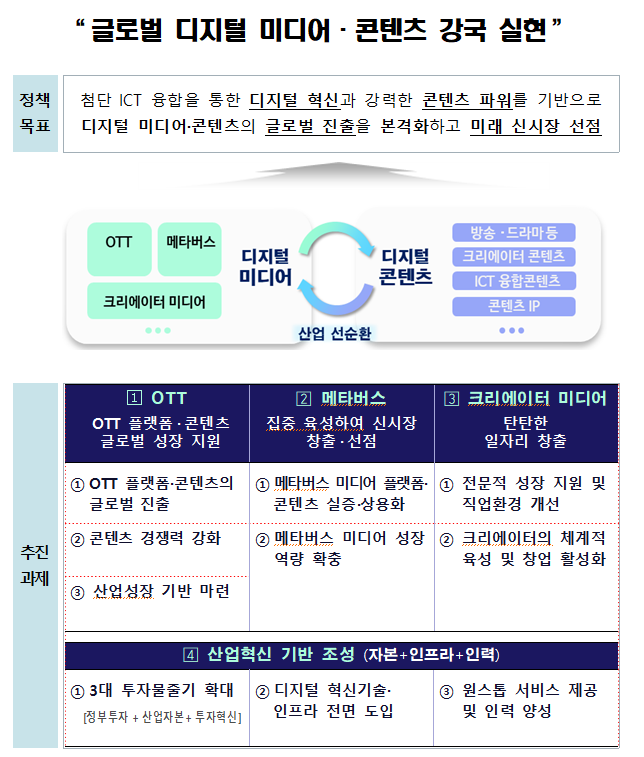

Ⅴ. 정책목표와 추진 과제

|

|

과제1. OTT 플랫폼·콘텐츠의 글로벌 성장 지원

|

|

[과제1-1] OTT 플랫폼·콘텐츠의 글로벌 진출

|

|

▪[①국제 홍보·브랜드化 → ②초기 해외진출 촉진 → ③콘텐츠 지속 성장] 등 OTT의 글로벌 진출 全단계를 밀착 지원

|

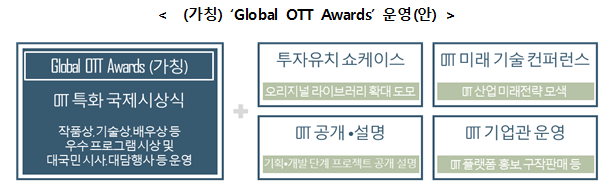

□ (①국제교류를 통해 전세계에 홍보·브랜드化) 인지도 높은 국제행사와 연계 (부산, 10월)하여, 국내·외 OTT 특화 국제 시상식인 ‘Global OTT Awards’를 기획 (과기정통부)하고,

ㅇ △투자 유치 쇼케이스 등을 개최하여 해외 바이어를 유치, △OTT관 운영, △新 미디어 기술 컨퍼런스 등, 경쟁력 있는 국내 OTT 미디어와 콘텐츠를 홍보하기 위한 場도 동시에 마련

< (가칭) ‘Global OTT Awards’ 운영(안) >

ㅇ 우수 콘텐츠의 해외 유통을 위하여 국제 콘텐츠 마켓 (칸 시리즈 ·MIPCOM·IDFA 등)에 참가하여 투자설명회·상영회 등을 개최 (’23~, 과기정통부·문체부)하는 한편,

- 국제 교류를 위한 ‘국제 OTT 포럼’을 개최하고 (’22~), 온·오프라인 공동 국제 콘텐츠 마켓 및 투자설명회 개최 추진 (방통위·과기정통부·문체부)

ㅇ 이와 함께, 정부 차원에서는 OTT·콘텐츠 기업을 동반한 고위급 회담 등을 통해 각국과 G2G (Government to Government) OTT·콘텐츠 협력방안 논의 및 기업 간 교류 지원 (’23~, 과기정통부)

※ 해외시장 진출 수요 및 정부의 영향력을 고려하여, 아시아 협력 채널을 우선적으로 활용·강화 (’23~)하고, 향후 미국·유럽 등으로 확산

< 정부간 국제협력 기반 OTT·콘텐츠 해외진출 확산 체계(안) >

|

한-아시아 협력

|

|

기업 간 교류 지원

|

|

미국·유럽 등 협력 확산

|

|

‣양자 디지털 대화, 디지털 장관회의, APEC 등을 활용 하여 고위급 면담, 정례협의 등 정부 간 협력 관계 구축

|

‣G2G 관계를 기반으로 기업 지원 사항을 발굴 하고, 해외 OTT·콘텐츠 기업과 네트워킹 등 촉진

|

‣아시아 지역의 성과를 기반으로 미국·유럽, 중남미 등 전세계로 협력관계 확산

|

□ (②현지거점 등을 통한 초기 해외진출 지원) 개별 콘텐츠 수출을 넘어 국내 OTT의 시장 진출·안착을 위해

ㅇ 해외IT지원센터1) 등을 활용하여 현지의 OTT 관련 산업·기관 등에 대한 정보 제공 및 네트워킹2)을 지원하고 (’23~, 과기정통부),

1) 총 6개소 (미국·중국·일본·싱가폴·베트남 (2개))

2) (예) △ 통신사 (현지 망 활용), △ ICT기업 (현지 특화 UI, 결제시스템 확보) 등과의 MOU 체결·컨설팅 지원

- 해외진출 준비과정에서 필요한 국가·진출단계별 전략 수립 지원

< (예시) 해외진출 전략 수립 시 지원 필요사항 >

|

△ 전통미디어와 OTT 간 경쟁상황과 시장·소비자 특성 분석

△ 우리나라 프로그램에 대한 선호도와 선호장르

△ 시장진입과 사업운영을 위한 법·규제 분석과 규제당국 컨택포인트

△ 국가별 금기사항 목록

△ 현지 주요 제작사·통신사 등의 파트너사, OTT 업체·콘텐츠사 등 경쟁사 분석

△ 현지 인플루언서 목록

△ 네트워크 인프라 현황

△ 불법 유통에 대응하기 위한 규제당국과의 네트워킹

△ UI·인증·결제시스템 등의 고도화를 위한 현지 전문기업과의 네트워킹

|

□ (④지속 성장을 위한 현지화 지원) OTT 기업의 현지화 수요를 반영할 수 있도록, 기술을 보유한 현지화* 전문기업 (번역·자막제공·더빙, 이를 자동화하는 AI 기술 등)을 발굴하고 국내 OTT 기업이 활용하기 위한 지원방안 검토 (과기정통부)

* △ 자막·번역·더빙, △ 현지 문화 코드 준수를 위한 재가공 등

ㅇ 또한, 글로벌 유통에 필요한 판권정보 등을 제공 (’23~, 과기정통부·문체부)

※ △ 국내외 유통현황, △ 저작권 보유현황, △ (한글자막·CG 등이 없는) 콘텐츠 클린본 보유 현황, △ 음원 권리 처리·자막 현황 등을 수요가 높은 OTT 콘텐츠부터 순차적으로 제공

|

[과제1-2] OTT 콘텐츠의 경쟁력 강화

|

|

▪우수한 OTT 오리지널 콘텐츠가 확산되도록 제작 지원을 강화하고, 기업이 콘텐츠 투자를 확대할 수 있도록 제도 기반 마련

|

□ (OTT+제작사 컨소시엄의 콘텐츠 제작 지원) 콘텐츠 IP를 보유한 작가·제작사·방송사 등의 우수 기획안을 발굴하고

ㅇ 기획안의 제작과 유통을 위해 OTT와의 매칭을 유도하는 한편, 매칭된 컨소시엄에 대한 콘텐츠 제작 지원 강화 (’23~, 과기정통부)

ㅇ 우수 제작 지원작은 국제 콘텐츠 마켓 참가를 지원하는 등 해외 유통까지 연계 지원 (’23~, 과기정통부)

< OTT + 제작사 컨소시엄 지원체계 >

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

①기획안 발굴

|

⇨

|

②OTT+제작사 컨소시엄 구성

|

⇨

|

③콘텐츠 제작지원

|

⇨

|

④해외진출 연계

|

|||||||

|

‣저작권이나 우수 아이디어를 보유한 신진작가·제작사의 기획안 발굴

|

‣컨소시엄 구성 지원

|

‣매칭 컨소시엄의 기획안에 대해 제작비 지원

|

‣우수작은 국제 콘텐츠 마켓 (칸 시리즈 등) 참가 등 지원

|

||||||||||

* 예) 저작권은 컨소시엄을 구성한 방송ㆍ제작사와 OTT사간 협의하여 배분

□ (다큐멘터리 지원) 정부·민간의 산재된 사업을 한데 모아 다큐멘터리 기획·투자·제작·해외진출 등 전주기 지원하기 위해 구축한 K-DOCS (Korea DOCumentarieS, 국제 다큐멘터리 지원 플랫폼)를 본격 가동하고 (’23~, 과기정통부)

ㅇ 우수 다큐멘터리 국제공동제작을 지원 (과기정통부·문체부)

□ (세액공제) 영화·방송에 적용 중인 콘텐츠 제작비용 세액공제 적용 대상에 OTT를 추가하는 등 세제지원 확대 추진 (기재부)

|

현 행

|

존재하지 않는 이미지입니다.

|

개 선

|

|

√ 방송프로그램 및 영화 제작시 제작비용의 일부를 소득‧법인세에서 공제

|

√ 조세특례제한법 등 개정

‣방송프로그램 및 영화 외 OTT를 통해 시청에 제공되는 콘텐츠 추가

|

※ 현재 조세특례제한법 개정안 발의(정부, ’22.9.1) 및 국회 기획재정위원회 회부

|

[과제1-3] OTT 산업 성장을 위한 기반 마련

|

|

▪ OTT가 성장할 수 있도록 기술개발, 인력양성 등 기반 구축

|

□ (ICT를 활용한 플랫폼·서비스 고도화) 多시점 서비스, 이용 행태 분석 등 실감·맞춤형 서비스에 필요한 기술을 개발 (~’25, 과기정통부)

|

OTT 자유시점 서비스

|

‣ OTT에서 영상콘텐츠 외에 메타버스 등 다양한 부가서비스를 이용하기 위해, 영상을 촬영 각도 이외에 다양한 각도에서 시청 가능한 자유시점 서비스 기술 개발

|

|

클라우드/IP 기반 미디어 제작

|

‣ OTT에서 고품질 라이브 방송이 용이하게 제공될 수 있도록 클라우드/IP 기반의 라이브 미디어 제작 플랫폼 개발

|

|

자동더빙·자막

|

‣ 화자의 음색과 맥락을 유지하면서 현지어 등으로 자동 변환(더빙)하거나 구어체 콘텐츠에 대해 자동으로 자막을 생성하는 기술 개발

|

|

OTT 서비스 이용행태 분석

|

‣ OTT의 편의성을 높이고, 광고·커머스 등 융합서비스가 원활히 제공되도록 OTT 이용 정보를 관리·분석하는 기술개발

|

□ (전문인력 양성) OTT 플랫폼과 콘텐츠 제작 기업이 기획·주도하여 맞춤형 인재 양성 과정을 운영하도록 지원 강화 (’23~, 과기정통부)

※ (예) 수요 기업과 연계하여 OTT용 콘텐츠 제작을 위한 인재양성 과정 운영

□ (OTT 산업실태조사) 국내 OTT 산업에 대한 정책 수립의 기초자료를 확보하고 민간의 투자·의사결정 등을 원활히 지원할 수 있도록

ㅇ 전기통신사업법*에 따라 분류된 사업자를 대상으로 △사업 규모와 인력, △콘텐츠 제작·투자 등 실태조사 실시·제공 (’23~, 과기정통부)

* 전기통신사업법상 OTT 정의 신설(’22.6) → 정보통신망을 통해 동영상 콘텐츠를 제공하는 업체 (現 105개, ’22.9월 기준)를 대상으로 실태조사

|

과제2. 메타버스를 차세대 미디어 플랫폼으로 집중 육성

|

|

[과제2-1] 메타버스 미디어 플랫폼·콘텐츠 실증·상용화

|

|

▪양방향·몰입형인 메타버스가 미래의 미디어 플랫폼으로 대두됨에 따라, 이를 도약의 전기로 삼기 위해 실증·상용화를 지원, 경쟁력 확보

|

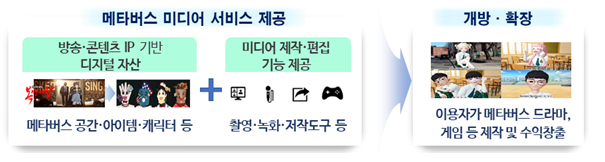

□ (기존 미디어의 메타버스 도입 지원) 활용도가 높고 파급효과가 큰 방송 등 미디어 산업에서 메타버스를 성공적으로 도입할 수 있도록

ㅇ 방송·콘텐츠 IP를 가진 방송사·제작사와 메타버스 기술력이 있는 개발사 간 협력을 통해 메타버스 미디어·콘텐츠를 창작·유통하는 ‘개방형 서비스 모델’을 선도적으로 구축 (~’23, 과기정통부)

* (예) 유명 IP를 가진 방송사‧제작사와 개발사가 협력해 상용 메타버스 플랫폼에서 방송, 팬미팅 서비스를 제공 → 이용자가 2차 저작물을 만들어 수익을 창출하도록 서비스 개방·확장

ㅇ 나아가, 메타버스 미디어 기업의 투자 유치와 글로벌 성장을 촉진할 수 있도록 국제교류 활동 등을 운영* (’24~, 과기정통부)

* (예) 국제전자제품박람회(CES) 등과 연계하여, 국내 유망 메타버스 기업의 해외 투자 유치를 위한 투자자 피칭 프로그램 운영 등

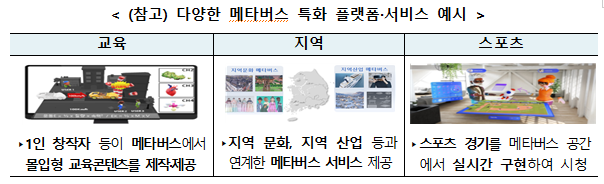

ㅇ 아울러, 교육·관광 등 다양한 분야에서 메타버스 미디어 특화 서비스·플랫폼* 개발‧확산을 지원 (~’24, 과기정통부)

* (예) 누구나 교육 미디어 콘텐츠를 제작해 수익을 낼 수 있는 메타버스 교육 플랫폼 개발 (~’23), 주요 관광명소와 연계한 지역 특화 메타버스 서비스 개발(~’24)

□ (「2030 부산월드엑스포」에서 메타버스 미디어의 場 전개) 메타버스 신기술을 제시하고, 우수 미디어와 콘텐츠를 세계에 소개하도록

ㅇ 서비스 구현에 필요한 라이브(Live) 객체미디어* 등 개발된 기술을 실제 현장에서 실증하고 구현 추진 (과기정통부)

* 현실에서 움직이는 객체(사람‧사물)를 메타버스 플랫폼 內에서 다각도(多角度) 시점·고품질(실사 수준·자연스러운 움직임 등)로 구현하기 위한 기술

※ 기술개발 및 실증을 위한 사업 기획 및 예비타당성 검토를 거쳐 추진

- △ 홍보·전시관, △ 회의 운영 등 메타버스 컨벤션·엑스포 플랫폼을 현재 기술을 활용, 소규모로 우선 구축 (~’23)하여 경험 축적

ㅇ △ 해외 바이어 유치, △ 글로벌 미디어 업체와의 네트워킹, △ 투자설명회 등을 병행하여 해외 진출의 교두보로 활용

□ (메타버스 미디어 콘텐츠 확충) 메타버스를 기반으로 하는 창의적인 방송 및 1인 미디어 콘텐츠 등 제작 지원 강화 (’23~, 과기정통부·문체부)

※ (예) △ 2024년 파리 올림픽에 맞추어 인기 스포츠 경기를 메타버스에서 구현, △ 디지털 휴먼을 활용한 메타버스 콘텐츠 제작 지원

|

[과제2-2] 메타버스 미디어 성장 역량 확충

|

|

▪ 메타버스 미디어의 구현과 이용에 필요한 요소 기술과 디바이스 역량을 확보하고, 기술과 창의성을 갖춘 글로벌 인재를 양성

|

□ (핵심기술 R&D) 메타버스 內에서 디지털미디어‧콘텐츠 구현의 난제를 극복하기 위한 기술개발 지원을 강화 (’23~, 과기정통부)

|

영상콘텐츠 변환

|

‣ 기존 영상콘텐츠를 다양한 메타버스 플랫폼에서 손쉽게 활용하기 위해 AI 기반의 콘텐츠 변환 핵심기술 확보

- △ 실사 영상에서 3차원 객체 추출, △ 범용적 객체 정의·규격화 등

|

|

메타버스

+ NFT

|

‣ 중복등록·부정사용 방지, 메타버스 콘텐츠 소유권 증명 등을 위한 NFT 기반 서비스 기술 R&D

|

|

제작기술

|

‣ 자동화된 객체의 생성·편집·시각화 등, 3D 메타버스에서 정보· 시나리오 등을 용이하게 반영할 수 있는 미디어 제작기술 개발

|

ㅇ 이와 아울러 △ 메타버스 미디어 개방형 서비스 모델 활용, △ 업계 의견수렴, △ 해외동향 조사를 통해 기술과제 발굴* (’23~, 과기정통부)

* (예) 메타버스 공간에서의 디지털 미디어 압축전송 표준기술, 미디어 상호호환

□ (디지털 휴먼) 메타버스 미디어의 핵심 기술인 ‘디지털 휴먼’을 활용한 콘텐츠의 제작 및 실증 지원을 강화하고 (’23~, 과기정통부), 중소기업 등이 공동활용할 수 있는 K-실감 스튜디오*를 적극 활용

※ (예) 고인이나 유명가수의 젊은시절을 디지털 휴먼으로 재현하여 듀엣공연 진행

* 동시촬영 4K 카메라, GPU 렌더팜, 초고용량 저장장치 등 보유 (서울 상암동)

ㅇ 실사 수준의 정밀도를 가진 디지털 휴먼을 생성하는 한편, 실시간 렌더링 서비스를 구현하기 위한 핵심기술* 고도화 (~’24, 과기정통부)

* △ 다양한 조명에서 실사수준의 디지털 휴먼 생성, △ 품질평가 표준 개발 등

□ (메타버스 디바이스) 메타버스 內 상호작용의 몰입도와 자유도를 높이기 위한 실감 인터페이스 기술*을 개발하고, (’23~’26, 과기정통부)

* △ 정밀 트래킹·제스쳐 인터랙션 등 사용자 중심의 인터페이스, △ 객체의 실감 터치 및 시각·청각·촉각 등 多감각 피드백, △ 사용자 감정 추론과 디지털 아바타 교감

ㅇ XR 디바이스로 고품질 콘텐츠를 지연 없이 제공 받을 수 있게 하는 부품 HW 및 전송 SW 기술 R&D* 추진 (~'23, 과기정통부)

* △ 저지연 마이크로 디스플레이, △ 5G 엣지 컴퓨팅 기반 저지연 스트리밍 기술 등

□ (글로벌 메타버스 인재 양성) 기술과 인문사회 분야 간의 연합 학위 과정인 메타버스 융합대학원*을 확충하고, (~’31, 과기정통부)

* (지원내용) △ 요소기술 (XR·빅데이터·AI) + 인문사회 (예술·경영) 융합 다학제 교과목 운영, △ 콘텐츠 R&D 지원, △ 메타버스 기업과 산학협력

ㅇ 문제해결 과제 수행, 단계별 학습 등을 통해 청년 메타버스 개발자·창작자를 양성하는 메타버스 아카데미* 운영 확대 (’23~, 과기정통부)

* (대상/기간) 창작의지를 가진 청년 (지역·학력·전공·경력 등 불문) / 9개월

(규모) (’22) 수도권 → (’26) 지역으로 확대

|

과제3. 크리에이터 미디어 지원으로 탄탄한 일자리 창출

|

|

[과제3-1] ‘좋은 일자리’가 되도록 전문적 성장을 지원하고 직업환경 개선

|

|

▪ 크리에이터와 제작 종사자가 전문성을 개발하고 관리할 수 있는 체계를 구축하고 노동·복지 환경을 개선하여 건전한 생태계 조성

|

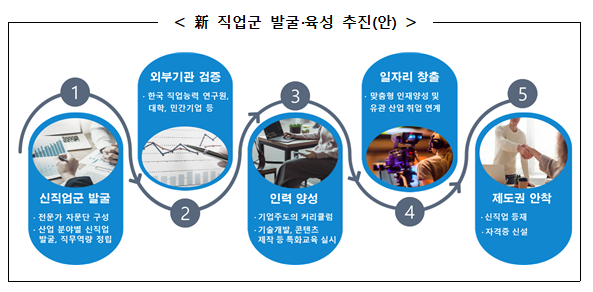

□ (新 직업군 발굴 및 자격증 신설) 1인 방송에 집중된 現 크리에이터 미디어 생태계가 확장되도록 신규 직업군*을 발굴 (’23~, 과기정통부)

* (예) △ 1인 채널 데이터 분석 전문가, △ 1인 콘텐츠 유통 전문가,

△ 메타버스 스토리 창작자 등

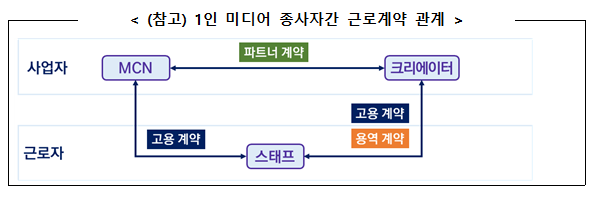

ㅇ 직업군 별 특화 교육 프로그램을 운영하여 전문가를 양성하고, 기획사 (MCN*)·창작자 등과 연계하여 취․창업으로 연결 (’23~)

* Multi Channel Network : 1인 미디어 창작자와 계약을 통해 콘텐츠의 기획·제작· 유통, 법률, 마케팅을 종합지원하는 기획사

예) DIA TV (CJ E&M), 샌드박스 네트워크, 트레져헌터

ㅇ 제도권 편입을 위해 고용부 등 관계기관과 협의하여 △ 新 직업 등재 (한국직업사전), △ 자격증 신설 추진 (’24~)

* 신직업 발굴과 등재 과정에서 △명칭, △수행직무, △직무능력 등을 표준화하여, 체계적 교육훈련을 통한 인력 양성 및 수요-공급의 원활한 매칭의 효과 기대

□ (경력관리 지원) 1인미디어 크리에이터 등이 안정적으로 전문성을 계발 및 관리하고 구인·구직이 원활하게 연계*될 수 있도록

* 1인 미디어 인력 채용시, 가장 큰 애로사항은 원하는 업무능력을 가진 지원자를 찾기 어려움 (54%)이며, 가장 중요한 고려 항목은 전문성 (48%)과 업무경험 (31%)임

(’21, 1인미디어 산업실태조사 (과기정통부·한국전파진흥협회))

ㅇ 편집·촬영 등 각 분야의 크리에이터가 자율적으로 참여하여 등록하는 ‘자율공유형 경력관리 시스템’을 구축 (’23~, 과기정통부·문체부)

|

▪ (크리에이터 DB 구축) 창작자가 △ 전문 분야 (세부 창작 분야, 전문기술 등), △ 활동 지역·국가, △ 포트폴리오 (주요 콘텐츠, 구독자 수 등) 등을 DB에 자율 등록

▪ (인력 매칭) 크리에이터 DB를 기반으로 기획, 제작, 유통, 사업화 등 크리에이터 산업 내 다양한 역량의 인력 간 매칭 지원

* (예) 콘텐츠 프로젝트를 위한 창작자-편집자간, 창작자간 협업 등

▪ (비즈 매칭) 크리에이터 DB에 등록된 창작자와 교육·뷰티·엔터 등 다양한 분야의 수요기업 간 비즈니스 매칭 지원

* (예) 교육기업이 창작자 DB에 등록된 교육 전문 1인 창작자에게 콘텐츠 제작을 의뢰

|

□ (노동․복지환경 개선 등) 1인 미디어 제작 종사자의 권리 보장을 위해 표준계약서 개발 및 적용을 지원하고 (’23, 과기정통부)

ㅇ 근로․계약분쟁에 대한 노무․법률지원 서비스* 제공(’23.下∼)

* 1인 미디어 콤플렉스 (서울역 인근) 內 온‧오프라인 상담창구 운영

ㅇ 1인 미디어 크리에이터-MCN-유통 플랫폼 간 수익배분 구조 및 현황 등을 조사 (’23~’24)하고 1인 미디어 콘텐츠가 얼마나 이용됐는지에 대한 정보를 제공 추진 (’24~, 과기정통부)

ㅇ 청년층이 대다수인 1인 미디어 종사자들이 안정적 환경에서 성장하도록, 정부에서 사회보험 (고용‧산재보험, 국민연금)료를 지원하고 있으나 이용실적을 높일 수 있도록 홍보 강화 (’23~)

- 유료방송 (IPTV, 케이블TV, 위성방송) 자막 홍보, 1인 미디어 콤플렉스와 지역센터를 통한 홍보 등 추진

※ 정부‧지자체의 사회보험료 지원제도 사례 : △ (고용부) 예술인 고용보험료 지원, △ (서울‧부산 등) 1인 자영업자, 소상공인 대상 고용보험 등 사회보험료 지원, △ (충남‧제주) 기업 및 사업주 대상 사회보험료 지원 등 30~100% 보조

□ (실태조사) 現 ‘1인 미디어 산업 실태조사’가 시장 동향과 창작자 현황을 제공하나, 향후엔 연관산업 등을 포함하여 산업생태계 전반에 대한 종합정보를 제공하고 국가승인 통계 化 추진 (’23~, 과기정통부)

|

[과제3-2] 산업 스케일업을 위해 체계적인 크리에이터 육성 및 창업 활성화

|

|

▪누구나 크리에이터에 도전하고 단계적으로 성장해 나갈 수 있도록 성장 전주기를 지원하고 전국에 창작 인프라를 충분히 확보

|

□ (전문창작자 성장단계별 지원) 신인 크리에이터 발굴 → 대형 콘텐츠 제작 및 유통·사업화 →글로벌 진출 등 (’23~, 과기정통부)

|

①

신인 발굴

|

‣ 지역별로 신인 창작자를 선발*하여 콘텐츠 기획·제작·유통과 편집, 저작권 등에 대한 교육·멘토링을 제공하여 시장 안착 지원

* 선발 과정에 OTT, 제작사 등 수요기업 참여

|

|

②

전업화

|

‣ 대형 콘텐츠 공동 제작, 신기술 플랫폼 (메타버스, OTT 등) 진출을 위한 사업화 모델 개발 등을 통해 전업 창작자 집중 육성 (’23년 40팀)

|

|

③

해외 진출

|

‣ 우수 1인 미디어 콘텐츠의 해외 진출을 위한 재제작(’23년 3억원) 및 해외 마켓 (예 : Vidcon, Web Summit*) 참가 등 글로벌 진출 지원

|

* (Vidcon) 1인 창작자, 팬, 플랫폼이 한자리에 모이는 세계 최대 규모의 온라인 동영상 컨퍼런스(Web Summit) 스타트업에서 글로벌 ICT 기업까지 참여하는 글로벌 융·복합 테크 컨퍼런스

□ (‘융합 플래그십 프로젝트’) 크리에이터 산업과 커머스·교육 등 他 산업이 융합한 신유형의 창업* 활성화 지원 강화 (’23~, 과기정통부)

* (예) △ AR기술을 활용해 창작자가 라이브 커머스 판매 상품을 실시간으로 착용·배치 가능한 서비스, △ 시청자가 시청 각도를 선택·변경 가능한 1인 미디어 서비스 등

□ (1인 미디어 인프라 확충) 누구든지 크리에이터가 될 수 있도록 지원하는 1인 미디어 인프라를 지역에 추가로 설치

※ 현재 서울에 ‘1인 미디어 콤플렉스’를 운영하고 있으며, 강원 (강릉)·대구·부산에 ‘1인 미디어 센터’를 구축 중임

ㅇ 한편, △ 스튜디오 구축, △ 지역 특화 콘텐츠* 제작, △ 지역 신인 창작자 발굴·육성 등 특화 프로그램을 운영하고

* (예) 대구-게임·뷰티, 부산-웹툰·웹드라마, 강원(강릉)-관광·커머스

- ’23년부터는 △ 지역 內 1인 콘텐츠 수요기업 발굴, △ 창작자와 수요기업 간 협업을 통한 동반성장, △ 서울 1인 미디어 콤플렉스와 지역 센터간 운영을 유기적으로 연계* 등을 집중 지원

* (예) △ 지역센터에서 발굴된 신인 창작자가 물리적 공간이 필요한 경우 서울 1인미디어 콤플렉스 입주 지원, △ 서울 콤플렉스 입주 스타트업과 지역 창작자 간 협업

ㅇ 일반국민의 1인 미디어 체험을 위해, 전국 시청자미디어센터 內 1인 미디어 제작실을 운영 (’20~, 방통위)

□ (법률 제·개정) 크리에이터 미디어 산업을 체계적으로 지원하기위한 법체계 (예) (가칭) ‘1인 미디어 진흥법’) 마련 ('23~, 과기정통부)

|

▪ (주요 내용(안)) △ 크리에이터 미디어 (1인 미디어) 개념 정의 △ 크리에이터 미디어 지원 기본계획 수립, △ 기술개발, △ 인력양성, △ 제작 지원 등

|

□ ((가칭)‘글로벌 크리에이터 미디어 대전’) 크리에이터 미디어 산업이 국내를 넘어 아시아, 나아가 전세계로 뻗어나갈 수 있도록,

ㅇ 국내 크리에이터 미디어의 대표 행사인 現 ‘1인 미디어 대전*’ (’19~)을 글로벌 행사로 확대 추진 (과기정통부)

* 창작자, 팬, 관련기업들이 참여하여 사업 매칭, 콘텐츠 체험, 창작자 공연 등 진행

|

과제4. 디지털 미디어‧콘텐츠 산업 혁신 기반 마련

|

|

[과제4-1] 미디어·콘텐츠 투자의 3대 물줄기 확대

|

|

▪제작비가 급상승하는 상황에서 [①정부 투자, ②산업계 투자, ③투자 혁신]의 3대 투자 물줄기를 확대

|

□ (정부 투자 확대) 정부의 투자 마중물 역할을 강화하기 위해 정부 펀드를 통한 디지털 미디어 지원 확대

ㅇ 방영권과 서비스권을 해외에 판매하거나 해외 조인트 벤처를 설립하는 등 해외에 진출하는 OTT, 메타버스 및 크리에이터 미디어 분야의 글로벌 사업에 중점 투자하는 신규 펀드 조성을 추진하고,

ㅇ 우수 디지털 미디어 및 콘텐츠 사업화를 위해 정책금융을 통한 투자ㆍ보증 등 자금공급 방안 마련 (과기정통부·금융위)

ㅇ 현재 운영중인 실감콘텐츠와 가상융합산업에 투자하는 ‘디지털콘텐츠 펀드’ (6,298억원), 방송과 OTT 등을 널리 지원하는 ‘디지털 미디어 콘텐츠 펀드’ (260억원)의 투자규모 확대 (과기정통부)

□ (산업계 투자) 대·중소기업이 전문회사를 통해 콘텐츠 사업에 공동 투자하는 경우, 현재는 대기업 지분이 30% 이하인 사업에만 벤처 투자조합*이 투자할 수 있으나

* 중소기업창업투자회사 등이 벤처투자와 그 성과의 배분을 주된 목적으로 결성 (중기부 등록)

※ 벤처투자조합 등록 및 관리규정 제10조 (중기부) : 벤처투자조합이 대기업에 투자 가능한 예외적 경우 중 하나로, “2개 이상 기업이 프로젝트 개발·제작에 참여하고 개발 또는 제작 으로 인한 수익지분 중 중소기업의 비중이 70% 이상인 사업”을 규정

ㅇ 대기업 지분 제한을 완화 (40% 이하)하여, 대형사업에 대한 공동 투자를 활성화 (’23~, 중기부·과기정통부·문체부)

|

현 행

|

존재하지 않는 이미지입니다.

|

개 선

|

|

√벤처투자조합의 콘텐츠 프로젝트 투자: 중소기업 수익지분 70% 이상 (대기업 30% 이하)인 경우로 제한

‣ (현장 목소리) 제작비가 크게 상승한 상황에서 현실성이 부족

|

√중소기업 수익지분 60% 이상 (대기업 40% 이하)인 경우로 완화

※벤처투자조합 등록 및 관리규정개정

‣ (기대 효과) 대규모 콘텐츠 제작을 위한 대기업 투자의 확대로 OTT 경쟁력 제고

|

ㅇ 간접광고 규제* 완화 및 자동 편집 기술 접목 등을 통해, 콘텐츠 업계의 수익 기반을 확충하고, 콘텐츠의 흥행이 해당 콘텐츠 內 국내 상품의 수출과 브랜드 제고에 기여 (’23~, 방통위·과기정통부)

* 주요 간접광고 규제 예시 (방송법 시행령 제59조의3) : 화면의 1/4 크기 이하 등

- 이를 통한 수익 확충이 콘텐츠 투자 확대로 이어지도록 유도

□ (투자 혁신) 관심있는 개인 누구나 콘텐츠에 투자할 수 있는 크라우드 펀딩을 통해 창작 자금 조달이 다양화되고 있어, 이를 촉진

|

|

< 콘텐츠 관련 분야의 신유형 투자 모델 사례 >

|

|

|

|

|

|

|

√ 온라인 소액 투자 중개 기업을 통해 ‘콘텐츠 증권’ 투자

‣ 영화·OTT 콘텐츠 등의 제작비 일부를 증권형 크라우드 펀딩 (’16년 자본시장법에서 도입)으로 조달 → 콘텐츠 흥행 (매출액, 시청률 등)과 연계하여 수익 배분

|

||

ㅇ 블록체인 등 혁신 기술을 접목하여, 누구나 신뢰를 갖고 콘텐츠에 투자*할 수 있도록 크라우드 펀딩 기반 마련 (’23~)

* 미디어·콘텐츠 기업, 투자업계 및 자본시장 전문가, 기술 전문가 등이 참여하는 (가칭) ‘콘텐츠 투자혁신 협의회’를 운영하여 세부방안 분석·검토

예) 콘텐츠 매출·수익 등 주요 재무자료의 위·변조를 방지하기 위해 블록체인 기술을 적용하여, 투자자의 크라우드 펀딩에 대한 신뢰성 제고

ㅇ 현재 크리에이터가 스스로 펀딩을 유치하면 이와 연계하여 콘텐츠 창작자금을 지원 (’22, 4.5억원)하는데, 제작여건 변화를 고려하여 확대 검토

|

[과제4-2] 디지털 혁신기술·인프라 전면 도입

|

|

▪ 첨단 디지털 인프라와 혁신기술 도입으로 콘텐츠 제작 비용을 절감하고 고부가가치 창출을 견인할 수 있도록 지원

|

□ (초실감 가상제작 (버추얼 프로덕션)) 촬영 시간‧장소‧비용의 한계를 극복1)하고, 특수 시각효과를 통해 고화질의 가상 현실을 구현2) 하는 등 제작혁신을 이끄는 초실감 가상제작 기반 조성 (’23~, 과기정통부)

1) 현장 로케이션을 통한 콘텐츠 제작 시, 에피소드 당 평균 제작비용은 8만 4천 달러 수준이나, 버추얼 프로덕션 제작 방식의 경우 3만 1천 달러 (Variety, ‘22.4)

2) 우주·해저·중세시대 등 상상 속 세계를 고화질로 배경 구현

ㅇ ⓐ중소 방송·제작사의 민간의 스튜디오 사용을 촉진하고, ⓑ민간스튜디오 구축 등 인프라 조성이 활성화될 수 있도록 다각적인 지원 방안 검토

ㅇ 최신 산업동향을 파악하고 현장 의견을 반영하기 위해 업계가 참여하는 ‘초실감 가상제작 협의회’를 구성하여, 초실감 가상제작 지원방안 마련 (’23)

□ (미디어 지능화 기술개발 등) △ 구어체 처리의 애로, △ 동시 發話 시 화자 구분의 어려움 등으로 편집을 수작업에 의존해 온 미디어 산업을 효율화하고 혁신 서비스를 활성화하기 위해

ㅇ 방대한 데이터의 맥락을 지능적으로 이해하여 자동으로 분류·편집하는 기술을 고도화하는 한편 (~’24, 과기정통부),

- 미디어 업계가 이미 보유한 영상 등에서 메타데이터1)를 생성· 검색·추출하고 제작현장에 널리 적용2)할 수 있도록 하는 등 개인화 서비스를 제공하는데 필수적인 메타데이터를 활용하는 기술 개발

1) 데이터 (미디어)에 관한 데이터‘로, 장소, 상품 정보 뿐만 아니라, 감정 데이터 등 미디어 콘텐츠의 내용과 맥락에 따른 데이터를 포함

2) (예) 몇십년간 축적된 아카이브 검색·재가공, 클립영상 관리, 촬영본 자동편집

ㅇ AI를 접목하여 △ 과거 작품·저화질 콘텐츠의 화질 개선 (SD/HD→HD/UHD), △모바일 등 단말을 위한 화면비 자동 변환, △콘텐츠 하이라이트 영상 자동제작 등의 기술 확보 (~’24, 과기정통부)

□ (AI 등 ICT + 디지털 미디어) 중소 개발사가 보유한 ICT 기술을 기반으로 신규 미디어 융합서비스를 창출 (~’26, 과기정통부)

※ (예) △ 일반 영상에서 등장인물의 댄스를 메타버스 상의 아바타 댄스로 자동 전환하는 AI·모션인식 기술 개발, △ 동화책에서 배경·객체를 분리하고 이를 바탕으로 동화 영상을 제작하기 위한 AI·빅데이터 기술 개발 등

ㅇ 우수 IP를 보유한 콘텐츠 기업과 디지털 기술을 보유한 ICT 기업 간 협력을 통해 미디어 서비스의 발굴·상용화 지원 (’23~, 과기정통부)

※ (예) 우수 교육콘텐츠에 XR 기술을 접목하여 체험형 교육콘텐츠 제작 후, OTT에 유통

ㅇ (가칭) ‘미디어 R&D 오픈랩*’을 구성하여 OTT·방송사 등 민간의 수요를 반영하고, 결과물의 산업적 활용을 가속화 (’23~, 과기정통부)

※ (예) OTT·방송사·ICT기업 등으로 수요기업 협의체를 구성하고, 연구진과 정례적으로 협력할 수 있도록 연구현장 방문 등 상호 교류

구체적인 내용은 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다.

첨부파일

[별첨3] 디지털미디어콘텐츠 산업혁신 및 글로벌 전략★.hwpx

'알면 도움이 되는 정책 및 지원사업 > 정부 정책뉴스' 카테고리의 다른 글

| 한미일 등 6개국, 북 미사일 관련 긴급 회담 (0) | 2022.11.19 |

|---|---|

| 세계일류상품 66개, 생산기업 81개 신규 선정 (0) | 2022.11.19 |

| 국세청 간소화자료 일괄제공 서비스, 11월 30일까지 꼭 신청하세요 (0) | 2022.11.19 |

| 비상경제장관회의 신성장동력 확보 및 수출 활성화를 위한서비스산업 혁신 추진전략_관계부처합동 (0) | 2022.11.18 |

| 2022년 사이버사기·사이버금융범죄 집중단속 실시 중간 결과 25,616명 검거, 1,391명 구속 (0) | 2022.11.18 |

댓글