|

|

|

신성장동력 확보 및 수출 활성화를 위한

서비스산업 혁신 추진전략

|

|

|

|

Ⅰ. 추진 배경

|

□ 우리나라는 소득수준 향상, 기술발달, 인구구조 변화 등으로 서비스산업의 부가가치·고용 비중이 증가하는 ‘경제의 서비스화’가 진행

1」 서비스산업 부가가치 비중(%) : (’90)51.4→(‘00)57.2→(’10)60.1→(‘21)62.5

2」 서비스산업 고용 비중(%) : (‘90)46.7→(’00)61.1→(‘10)68.7→(’21)70.7

ㅇ 서비스산업의 부가가치‧고용창출 효과는 제조업을 크게 상회하여 고용과 성장의 균형 있는 발전 유도 가능

* 부가가치유발계수(’19년): (서비스) 0.873 (건설) 0.815 (제조업) 0.638

취업유발계수(명/10억원,’19년): (서비스) 12.5 (건설) 10.8 (제조업) 6.2

□ 다만, 제조업 중심 기존 지원정책(세제, R&D 등) 및 서비스산업 규제1」 등으로 최근 10년간 서비스경제로의 전환은 정체2」 중

1」 우리나라 OECD 상품시장 규제(PMR) 순위 : 서비스·네트워크 부문(36위/38개국)

2」 서비스산업 부가가치 비중(%) : (’09)61.4→(‘13)60.2→(’17)60.0→(‘21)62.5

주요국 서비스산업 부가가치 비중(%) : (미국) 80.2, (일본) 70.0, (독일) 69.2, (영국) 79.2

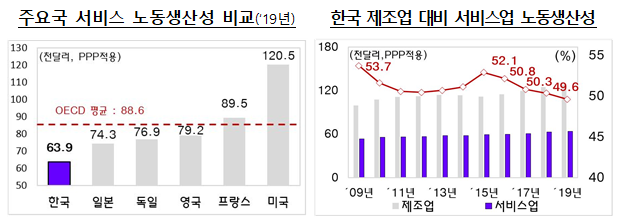

ㅇ 서비스산업 생산성은 주요국 대비 크게 낮은 상황1」이고, 제조업-서비스업간 및 대-중소기업간 노동생산성 격차는 지속 확대2」

1」 서비스업 노동생산성(’19년) : (한국) 63.9천불, (OECD 평균) 88.6천불

2」 제조업 대비 서비스업 노동생산성(%) : (‘09) 53.7 → (’19) 49.6

대기업 대비 중소기업 노동생산성(%) : (‘09) 51.0 → (’19) 49.7

ㅇ 서비스 수출도 상품 수출 대비 정체1」 중이며, 서비스 수지 적자가 지속2」되는 상황

1」 분야별 수출 순위(‘08년→’20년, WTO) : (상품) 12위→7위, (서비스) 13위→16위

2」 서비스수지(억불): (’17)△367.3, (’18)△293.7, (’19)△268.5, (’20)△146.7, (’21)△31.1

□ 서비스산업 경쟁력 제고를 위한 「서비스산업발전기본법」은 최초 발의(’11.12월) 후 10년 이상이 지났으나, 여전히 국회 계류 중

ㅇ 그간 여러 법안이 제출·논의되었으나, 최근 全산업의 서비스화 및 서비스업 간 융복합 등 서비스산업의 구조 변화 등은 미반영

ㅇ 근거 법률 부재에 따라 서비스산업 컨트롤타워가 미비하여 분야별·단기적 서비스 대책 위주로 추진

[별첨1] 우리나라 서비스산업 노동생산성 현황

* 출처 : 한국생산성본부

□ 우리나라의 서비스산업 생산성은 주요국 대비 크게 낮음

ㅇ우리나라 서비스업의 취업자당 노동생산성은 63.9천불(‘19년)로, OECD 평균(88.6천불)의 72.2% 수준이며, OECD 35개국 중 27위

ㅇ 서비스업의 제조업 대비 노동생산성도 ’15년 이후 지속 하락하는 등 제조업-서비스업의 노동생산성 격차가 확대되는 모습*

* 서비스업의 낮은 R&D 수준, 기업의 영세성 및 생산성이 낮은 업종(음식·숙박업 등)의 높은 고용비중 등에 기인

□ 서비스업종 중소기업의 노동생산성은 대기업의 절반 수준(49.7%)이며 최근 대․중소기업간 격차는 지속 확대 중

ㅇ 사업시설관리업을 제외한 모든 서비스업종에서 대기업의 노동생산성이 더 높게 나타나며, 격차 수준은 업종별로 상이

[별첨2] 우리나라 서비스 수출 현황 * 출처 : 한국은행

□ 우리나라의 서비스 수출은 年 1천억불 내외(총 수출 中 15% 내외)이며, 세계 16위* 수준(’20년 기준)

* 서비스 수출 상위 5개국 : (1위) 미국, (2위) 영국, (3위) 독일, (4위) 중국, (5위) 아일랜드

서비스 수출·수입 추이(억불)

|

구 분

|

‘15

|

‘16

|

‘17

|

‘18

|

‘19

|

‘20

|

‘21

|

~‘22.9

|

|

|

상품수출액(A)

|

5,431

|

5,119

|

5,803

|

6,263

|

5,567

|

5,179

|

6,500

|

5,283

|

|

|

서비스수출액(B)

|

975

|

948

|

897

|

1,037

|

1,038

|

896

|

1,212

|

1,001

|

|

|

비중(B/(A+B), %)

|

15.2

|

15.6

|

13.4

|

14.2

|

15.7

|

14.7

|

15.7

|

15.9

|

|

|

서비스수입액(C)

|

1,121

|

1,122

|

1,264

|

1,331

|

1,307

|

1,043

|

1,243

|

1,004

|

|

|

서비스수지(B-C)

|

△146

|

△173

|

△367

|

△294

|

△269

|

△147

|

△31

|

△3

|

|

|

|

여행제외시

|

△42

|

△70

|

△184

|

△128

|

△150

|

△89

|

31

|

55

|

ㅇ 서비스 수지는 코로나19 이후 일시적인 여행·운송수지 개선 등으로 적자 폭 축소

- 특히, 해상운임 상승에 따른 운송수지 흑자로 ’21년 적자 폭 대폭 축소(△147억불→△31억불)

* 주요 분야 수지(‘21년, 억불) : 운송수지(+154), 가공서비스(△51), 여행(△62) 등

□ 서비스 수출은 과거 운송, 건설업 중심이었으나, 최근 여행, 지식재산권, 사업서비스, 콘텐츠 분야 등의 수출이 빠르게 성장

ㅇ 콘텐츠 수출액은 ’18년 가전 수출액을 추월하는 등 핵심 수출 산업으로 성장

* 콘텐츠·가전 수출액(억불) : (콘텐츠) ‘15년 56.6 → ’20년 119.2

(가 전) ‘15년 124.8 → ’20년 69.9

ㅇ 휴대폰, 반도체 등 제조업 수출이 증가함에 따라 제품 관련 디자인, 특허 등 지식재산권 수출도 꾸준히 증가

주요 서비스 업종의 수출 비중(%)

|

연도

|

운송

|

여행

|

건설

|

금융

|

지식재산권

|

통신·정보

|

사업

|

개인·문화

|

그 외

|

|

‘07

|

46.8

|

8.5

|

13.6

|

2.9

|

2.6

|

1.3

|

17.9

|

0.4

|

6.0

|

|

‘10

|

47.0

|

12.4

|

14.4

|

2.0

|

3.8

|

1.2

|

14.0

|

0.5

|

4.7

|

|

‘13

|

36.4

|

13.9

|

19.7

|

1.3

|

4.2

|

2.1

|

17.1

|

0.7

|

4.6

|

|

‘16

|

28.9

|

17.8

|

12.4

|

1.9

|

7.3

|

3.9

|

21.9

|

1.2

|

4.7

|

|

‘19

|

26.1

|

20.1

|

9.3

|

3.1

|

7.5

|

7.4

|

21.5

|

1.2

|

3.8

|

|

‘21

|

37.6

|

8.6

|

4.8

|

3.6

|

6.7

|

9.4

|

23.4

|

1.3

|

4.6

|

|

해당

산업

|

해운

물류

|

관광

|

건설

|

금융

|

프랜차이즈

콘텐츠 등

|

SW, 게임

|

엔지니어링

R&D 등

|

영화, 음향

보건, 교육

|

-

|

* 그 외 분야 : 가공서비스, 유지보수, 보험, 정부서비스

|

Ⅱ. 그동안의 서비스산업 정책 평가

|

|

◇ 서비스산업 대책을 지속 추진했으나, 서비스산업의 구조적 혁신에는 한계

|

□ (경과) 성장동력 확충, 내수·수출 확대 및 일자리 창출 등을 위해 서비스산업 육성 노력 지속

ㅇ ‘01년 이후 30차례 이상의 서비스산업 대책(종합+업종별대책) 추진

▪최근에는 대내외적인 환경변화를 반영하여 서비스산업 혁신전략(‘19.6), 서비스산업 코로나19 대응 및 발전전략(‘21.3) 등 추진

ㅇ 아울러 ’11년부터는 서비스산업의 생산성·경쟁력 제고를 위한 「서비스산업발전기본법」 입법을 지속 추진 중

□ (평가) 다양한 노력에도 불구하고 서비스산업 혁신을 위한 제도적 기반이 미비하고 생산성 제고, 수출 활성화 등 가시적 성과도 미흡

ㅇ 「서비스산업발전기본법」이 국회에 장기간 계류되어 있어 체계적 전략 수립을 위한 거버넌스 마련이 지연

▪최근 제조업의 서비스화, 서비스 업종간 융복합 및 신사업 출현 등 새로운 정책과제에 기존의 정책수립 방식이 한계 노출

ㅇ 그간의 정책적 노력에도 불구하고 세제‧금융‧재정 등에서 서비스산업 전반에 대한 차별이 잔존하는 등 효과적 지원 미흡

ㅇ 서비스 분야 신산업*도 이해관계 대립, 제도미비 등으로 추진 지연

* 타다 등 모빌리티 서비스 도입, 내국인 도심 공유숙박 허용 등

ㅇ 서비스 R&D 및 수출 활성화를 위한 체계적 지원 시스템이 미비하여 생산성은 정체 중이고 서비스 수지는 적자 지속

|

Ⅲ. 향후 추진전략

|

|

◇ 민간 의견수렴*을 통해 발굴된 서비스 혁신과제들을 서비스산업발전기본법에 반영 → 국회 논의 추진

* 경제단체 및 서비스 분야(보건·의료, 관광, 콘텐츠, 물류, IT/SW, 금융, 음식·숙박, 유통 등) 협단체·연구원·진흥원 등을 대상으로 의견수렴 실시(‘22.7월)

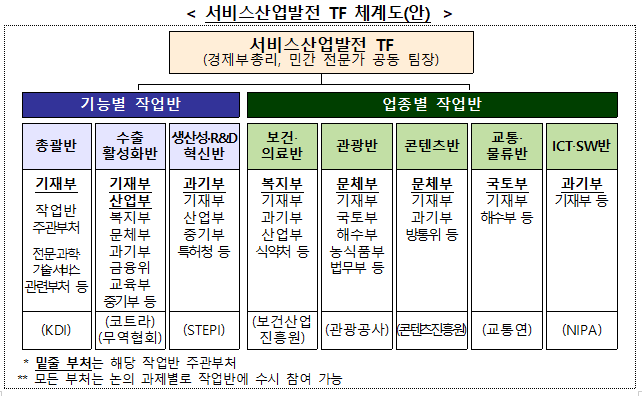

◇ 서비스산업 혁신의 시급성을 감안하여, 서비스산업발전기본법 통과 노력과 함께 주요 정책과제 등을 논의하는 추진체계 확립*

* 서비스산업발전 TF(경제부총리·민간 전문가 공동 팀장) 설치·운영

|

|

1

|

서비스산업발전기본법 고도화 및 입법 노력 강화

|

|

◇ 기술 발전에 따른 다부처‧다산업 관련 新서비스 출현에 대응

|

➊ 서비스산업 융복합 기반 조성

ㅇ 4차 산업혁명 신기술 발전에 따라 사업범위 확대 및 생산성 향상을 위해 제조업-서비스업 간, 서비스업 간 융복합 활성화 필요

⇒ 연구기관 간 공동연구·인력교류 확대 등 융복합 R&D 활성화* 및 해외 산업융합 전문인력 유치 등 지원

* 서비스산업 연구기관 네트워크인 「서비스산업 융합 연구개발 혁신지원단」 설치

➋ 서비스 분야 혁신 전담창구 마련

ㅇ 디지털 전환 등 환경변화에 따라 정책 수요자들이 소관부처를 특정하기 어려운 다부처 소관 과제*가 증가하는 추세

* (예시) OTT : 과기부, 문체부, 방통위 등 다부처 소관

플랫폼 : 과기부, 공정위, 방통위 등 다부처 소관

⇒ 서비스기업의 애로사항, 규제개선 과제 등을 One-stop으로 접수‧처리하여 서비스기업의 혁신지원 체계 구축

* 대한상의에 민관 합동 「서비스산업 옴부즈만」 설치(서비스산업발전위원회 ’실무위원회‘에서 업무지원)

➌ 갈등조정 메커니즘 법제화

ㅇ 서비스 분야 신사업* 활성화를 위해 신‧구사업자간 이해관계를 효과적으로 조정할 필요

* (예시) 법률 광고 플랫폼(리걸테크), 부동산 중개 플랫폼(프롭테크), 공유숙박 서비스 등

⇒ 신사업 등장에 따른 갈등을 조정할 수 있는 시스템* 구축

* 서비스산업발전위원회 산하에 「갈등조정기구」 설치

|

◇ 인구구조 변화 등에 따른 서비스 수요-공급 양상 변화 반영

|

➍ 新비즈니스 모델 창출 시스템 구축

ㅇ 고령화‧1인가구 확산 등 인구구조 변화, 신기술 발전에 따른 새로운 서비스 수요에 대응할 필요

⇒ 고령친화산업 등 새로운 수요변화에 대응할 수 있는 비즈니스 모델 시범사업 실시, 관련 기업의 조달시장 진출 지원*

* 공공성・혁신성이 높은 서비스 융합제품을 혁신제품으로 지정하고 공공 시범구매를 지원하는 등 혁신조달과 연계

➎ 서비스산업 인력양성 지원 강화

ㅇ 제조업 대비 노동집약적 특성이 강한 서비스산업의 경쟁력‧생산성 제고를 위해 인력양성에 집중할 필요

⇒ 고령화‧디지털 전환에 따른 인력 재교육, 분야별‧연령별 인력 수급동향 조사를 토대로 산‧학‧연 연계 교육 및 서비스 계약학과 설치 지원

|

◇ 서비스 교역 확대에 맞추어 인프라 정비

|

➏ 서비스 수출 지원체계 확립

ㅇ 디지털 전환, 신기술 발전, 국가간 이동 증가 등 글로벌 환경변화에 맞추어 서비스 수출 활성화 필요

⇒ 서비스 수출의 개념 정립 및 지원근거 마련, 범부처 서비스 수출 지원 체계* 구축

* 기재부‧산업부 등 관계부처, KOTRA‧무보 등 수출지원기관 및 민간 협단체로 구성된 「서비스산업 수출 정책협의회」 설치

|

2

|

「서비스산업발전 TF」 설치 및 운영

|

|

◇ (서비스산업발전 TF) 민간 주도의 범부처 민관합동 협의체 신설

|

ㅇ (구성) 팀장(경제부총리·민간 전문가 공동팀장), 관계부처 차관,

민간 전문가(학계·경제단체·연구원 등)

ㅇ (기능) 경상수지 개선을 위한 서비스 수출 활성화 방안 등 서비스산업 관련 주요 정책·계획에 대한 부처간 협의·조정*

* 서비스산업 혁신전략(5개년)‧연도별 시행계획 등 협의, 서비스산업에 대한 재정‧세제‧금융 지원에 관한 사항 등 다수 부처 관련 사항 조정

ㅇ (개최시기) 반기별 1회 + 필요시 수시 개최

|

◇ (작업반) TF 산하에 기능별 작업반(3개) + 업종별 작업반(5개) 설치

|

ㅇ (구성) 작업반장(주관부처 차관), 관계부처 1급,

민간 전문가(기업·학계 등), 연구기관·협단체 등

- 작업반별로 연구기관, 협단체 등을 배정하여 논의의 전문성 향상

ㅇ (기능) 주관부처 중심으로 관계부처, 민간전문가 등 협의를 통해 규제개선, 세제·예산지원 등 핵심과제 발굴·구체화

- 핵심과제 추진시 민간 의견수렴 및 부처협의의 장으로 활용

ㅇ (개최시기) 수시 개최 → 논의 결과 총괄반과 공유

|

Ⅳ. 향후 추진일정

|

□ (11월 말) 「서비스산업발전 TF」 및 작업반 민간위원 선정 등 TF 구성 완료

ㅇ 관계부처, 경제단체 등 추천을 통해 서비스산업 현장에 정통한 민간 전문가 선임

□ (12월) Kick-off 회의 등 수시 회의 개최를 통해 최대한 신속하게 핵심과제 리스트 선정

ㅇ 단기(1~2년 내) 추진과제, 중장기(3~5년) 추진과제를 모두 망라하여 도전적 목표 설정 및 핵심과제 선정

□ (12~2월) 작업반별 핵심과제 관련 현장방문 등 민간 의견수렴 및 부처협의를 통해 혁신전략 구체화

ㅇ 작업반 내 이견 조정이 어려운 과제는 총괄반 주재로 쟁점조정

□ (‘23.3월) 서비스산업 혁신전략(’23~‘27년 5개년 계획) 발표

ㅇ 최근 서비스산업의 구조변화 등 트렌드 변화를 반영한 중장기 視界의 계획 마련

ㅇ 서비스산업 혁신을 위한 메가 프로젝트 선정 및 추진

□ (’23년 이후) 작업반별 연도별 시행계획 및 기능별·분야별 대책* 「서비스산업발전 TF」 상정‧발표

* (예시) 서비스 R&D 혁신 전략, 서비스 수출 활성화 방안 등

'알면 도움이 되는 정책 및 지원사업 > 정부 정책뉴스' 카테고리의 다른 글

| 비상경제장관회의 디지털미디어‧콘텐츠 산업혁신 및 글로벌전략_관계부처합동 (0) | 2022.11.19 |

|---|---|

| 국세청 간소화자료 일괄제공 서비스, 11월 30일까지 꼭 신청하세요 (0) | 2022.11.19 |

| 2022년 사이버사기·사이버금융범죄 집중단속 실시 중간 결과 25,616명 검거, 1,391명 구속 (0) | 2022.11.18 |

| 오는 연말부터 공공기관·교육청 혜택까지 보조금24에서 확인 가능 (0) | 2022.11.18 |

| 2022년 3/4분기 가계동향조사 결과 (0) | 2022.11.18 |

댓글