2022년 상반기 지역별고용조사 기혼여성의 고용 현황

2022.11.22 통계청

|

기혼여성의 고용 현황(요약)

녀특성별 여성의 고용지표 (요약 )

|

【 자녀 동거 취업자 】

|

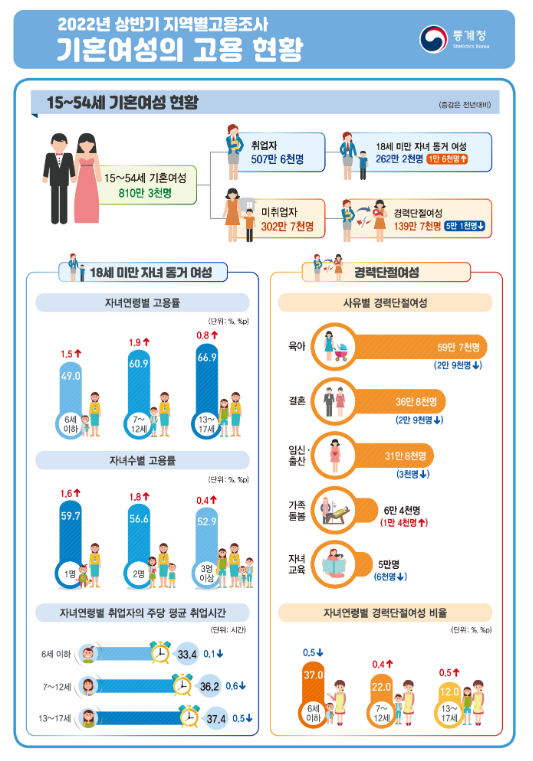

18세 미만 자녀와 함께 사는 15∼54세 기혼여성 취업자는 262만 2천명으로 전년대비 1만 6천명 증가

|

○ 연령별로 보면 40~49세 150만 9천명(57.6%), 30~39세 85만명(32.4%), 50~54세 21만명(8.0%), 15~29세 5만 2천명(2.0%) 순으로 나타났음

○ 교육정도별로 보면 대졸 이상 177만 8천명(67.8%), 고졸 78만 3천명(29.9%), 중졸 이하 6만 1천명(2.3%) 순으로 나타났음

|

18세 미만 자녀와 함께 사는 15∼54세 기혼여성의 고용률은 57.8%로 전년대비 1.6%p 상승

|

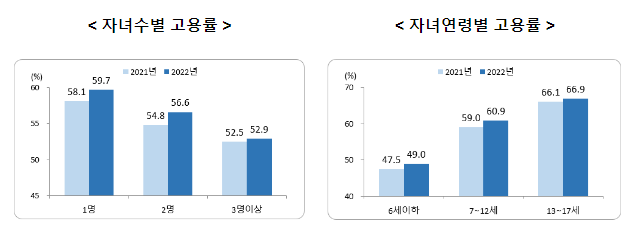

○ 자녀수별 고용률은 전년대비 자녀 1명(59.7%)은 1.6%p, 자녀 2명(56.6%)은 1.8%p, 자녀 3명(52.9%)은 0.4%p 각각 상승하였음

○ 자녀연령별로는 전년대비 막내자녀가 6세 이하(49.0%)는 1.5%p, 7~12세(60.9%)는 1.9%p, 13~17세(66.9%)는 0.8%p 각각 상승하였음

|

18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자의 주당 평균 취업시간 35.6시간으로 전년대비 0.4시간 감소

|

○ 자녀연령별로는 전년대비 막내자녀가 6세이하(33.4시간)는 0.1시간, 7~12세(36.2시간)는 0.6시간, 13~17세(37.4시간)는 0.5시간 각각 감소하였음

【 경력단절여성 】

|

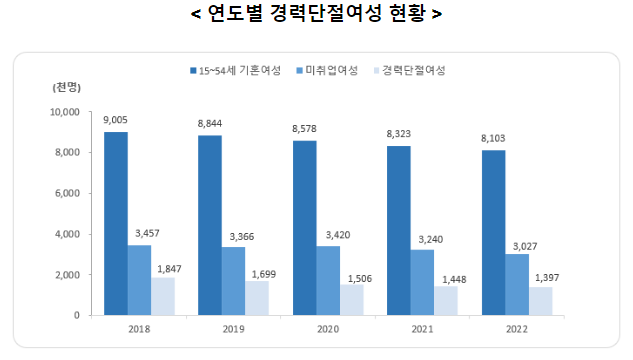

15~54세 기혼여성 중 경력단절여성은 139만 7천명으로 전년대비 5만 1천명 감소

|

○ 15~54세 기혼여성 810만 3천명 중 미취업여성은 302만 7천명, 이 중 경력단절여성은 139만 7천명으로 나타났음

- 15~54세 기혼여성 중 경력단절여성 비율은 17.2%로 전년대비 0.2%p 하락

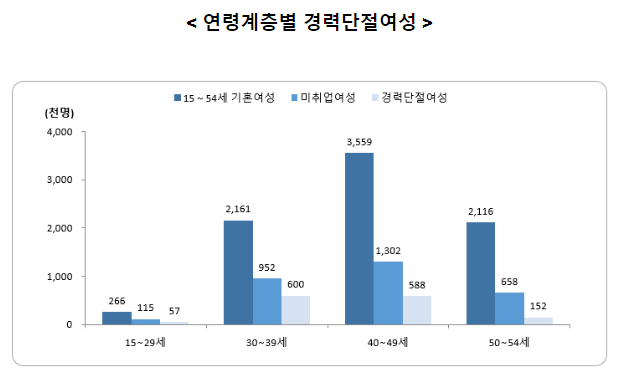

○ 연령계층별로 보면, 30~39세 60만명(43.0%), 40~49세 58만 8천명(42.1%), 50~54세 15만 2천명(10.9%), 15~29세 5만 7천명(4.1%) 순으로 나타났음

|

경력단절여성이 직장(일)을 그만둔 사유는 육아가 42.8%로 가장 높았음

|

○ 경력단절여성이 직장(일)을 그만둔 사유는 육아(42.8%), 결혼(26.3%), 임신·출산(22.7%), 가족돌봄(4.6%), 자녀교육(3.6%) 순으로 높았음

○ 경력단절여성 중 비중이 가장 높은 30~39세의 사유는 육아(47.4%), 임신·출산(26.3%), 결혼(24.0%) 순으로 높았음

|

18세 미만 자녀와 함께 사는 경력단절여성은 114만 6천명으로 전년대비 3만 8천명 감소

|

○ 18세 미만 자녀와 함께 사는 15∼54세 기혼여성 중 경력단절여성 비율은 25.3%로 나타났으며, 자녀가 많을수록, 자녀가 어릴수록 비중이 높았음

- 자녀수별 경력단절여성 비율은 자녀수가 3명이상(30.0%), 2명(27.5%), 1명(22.4%) 순으로 높았음

- 자녀연령별 경력단절여성 비율은 6세이하(37.0%), 7~12세(22.0%), 13~17세(12.0%)순으로 높았음

Ⅰ. 자녀 동거 취업자

1. 혼인 상태별 현황

가. 혼인 상태별 여성의 규모

❍ 2022년 4월 기준 15~54세 기혼여성은 810만 3천명으로 15~54세 여성의 58.7%를 차지하였고, 미혼여성은 569만 3천명으로 41.3%를 차지하였음

❍ 기혼여성 중 18세 미만 자녀와 함께 사는 여성은 453만 6천명으로 기혼여성의 56.0%를 차지하였음

< 혼인 상태별 여성의 규모 >

(단위: 천명, %)

|

|

2021년

|

|

2022년

|

|

||||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||||

|

■15∼54세 여성

|

13,954

|

100.0

|

13,796

|

100.0

|

-158

|

-1.1

|

||

|

|

▪기혼1)

|

8,323

|

59.6

|

8,103

|

58.7

|

-220

|

-2.6

|

|

|

|

|

18세 미만 자녀 동거2)

|

4,641

|

(55.8)

|

4,536

|

(56.0)

|

-105

|

-2.3

|

|

|

▪미혼

|

5,632

|

40.4

|

5,693

|

41.3

|

62

|

1.1

|

|

1) 15∼54세 기혼여성으로 유배우, 이혼, 사별 포함

2) 자녀와 함께 사는 경우로 막내자녀 18세 미만 기준, 18세 미만 자녀가 없는 경우는 제외

나. 혼인 상태별 여성의 고용률

❍ 15∼54세 여성의 고용률은 60.2%로 2.4%p 상승하였음

❍ 기혼여성 중 18세 미만 자녀와 함께 사는 여성의 고용률은 57.8%로 1.6%p 상승하였음

< 혼인 상태별 여성의 고용률 >

(단위: 천명, %, %p)

|

|

2021년

|

2022년

|

||||||

|

취업자

|

고용률

|

취업자

|

|

고용률

|

|

|||

|

증감

|

증감

|

|||||||

|

■15∼54세 여성

|

8,066

|

57.8

|

8,302

|

236

|

60.2

|

2.4

|

||

|

|

▪기혼

|

5,082

|

61.1

|

5,076

|

-7

|

62.6

|

1.5

|

|

|

|

|

18세 미만 자녀 동거

|

2,606

|

56.2

|

2,622

|

16

|

57.8

|

1.6

|

|

|

▪미혼

|

2,984

|

53.0

|

3,226

|

242

|

56.7

|

3.7

|

|

주: 15~54세 기혼여성 고용률(%)=(15~54세 기혼여성 취업자÷15~54세 전체 기혼여성)×100

2. 자녀 동거 취업자 현황

가. 연령계층별 여성 취업자

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 연령별로 살펴보면, 40~49세 150만 9천명(57.6%), 30~39세 85만명(32.4%), 50~54세 21만명(8.0%), 15~29세 5만 2천명(2.0%) 순으로 많았음

- 전년대비 30~39세(-4만 6천명, -5.1%), 15~29세(-5천명, -9.3%)에서 감소한 반면, 40~49세(4만 5천명, 3.1%), 50~54세(2만 2천명, 11.9%)는 증가하였음

< 연령계층별 여성 취업자 >

(단위: 천명, %)

|

|

2021년

|

|

2022년

|

|

||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

|

15∼29세

|

58

|

2.2

|

52

|

2.0

|

-5

|

-9.3

|

|

30∼39세

|

896

|

34.4

|

850

|

32.4

|

-46

|

-5.1

|

|

40∼49세

|

1,465

|

56.2

|

1,509

|

57.6

|

45

|

3.1

|

|

50∼54세

|

187

|

7.2

|

210

|

8.0

|

22

|

11.9

|

나. 교육정도별 여성 취업자

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 교육정도별로 살펴보면, 대졸 이상 177만 8천명(67.8%), 고졸 78만 3천명(29.9%), 중졸 이하 6만 1천명(2.3%) 순으로 많았음

- 전년대비 고졸(-3만명, -3.7%), 중졸 이하(-2천명, -3.7%)는 감소한 반면, 대졸 이상(4만 8천명, 2.8%)은 증가하였음

< 교육정도별 여성 취업자 >

(단위: 천명, %)

|

|

2021년

|

|

2022년

|

|

||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

|

중졸이하

|

63

|

2.4

|

61

|

2.3

|

-2

|

-3.7

|

|

고 졸

|

814

|

31.2

|

783

|

29.9

|

-30

|

-3.7

|

|

대졸이상

|

1,730

|

66.4

|

1,778

|

67.8

|

48

|

2.8

|

다. 자녀수별 취업자 및 고용률

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 자녀수별로 살펴보면, 자녀가 1명일 때 129만 5천명(49.4%), 2명은 113만 3천명(43.2%), 3명 이상은 19만 3천명(7.4%) 순으로 많았음

- 전년대비 자녀수별 취업자수는 자녀가 2명(-1만 6천명, -1.4%), 3명 이상(-6천명, -2.8%)은 감소한 반면, 1명(3만 7천명, 2.9%)은 증가하였음

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자의 고용률은 자녀가 1명일 때 59.7%, 2명일 때 56.6%, 3명 이상인 경우 52.9%로 자녀수가 많을수록 낮게 나타났음

- 전년대비 고용률은 자녀가 2명일 때 1.8%p, 1명일 때 1.6%p, 3명 이상일 때 0.4%p 각각 상승하였음

< 자녀수별 취업자 및 고용률 >

(단위: 천명, %, %p)

|

|

2021년

|

2022년

|

|||||||

|

취업자

|

|

고용률

|

취업자

|

|

고용률

|

|

|||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

||||||

|

증감

|

|||||||||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

56.2

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

57.8

|

1.6

|

|

1 명

|

1,258

|

48.3

|

58.1

|

1,295

|

49.4

|

37

|

2.9

|

59.7

|

1.6

|

|

2 명

|

1,149

|

44.1

|

54.8

|

1,133

|

43.2

|

-16

|

-1.4

|

56.6

|

1.8

|

|

3명 이상

|

199

|

7.6

|

52.5

|

193

|

7.4

|

-6

|

-2.8

|

52.9

|

0.4

|

라. 자녀연령별 취업자 및 고용률

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 자녀연령별로 살펴보면, 7~12세 100만 4천명(38.3%), 6세 이하 85만 4천명(32.6%), 13~17세 76만 4천명(29.1%) 순으로 많았음

- 전년대비 자녀연령별 취업자수는 6세 이하(-3만 9천명, -4.3%), 13~17세(-1만 1천명, -1.4%)는 감소한 반면 7~12세(6만 5천명, 6.9%)는 증가하였음

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자의 고용률은 자녀가 6세 이하는 49.0%, 7~12세는 60.9%, 13~17세는 66.9%로 자녀가 어릴수록 낮게 나타났음

- 전년대비 고용률은 7~12세는 1.9%p, 6세 이하는 1.5%p, 13~17세는 0.8%p 각각 상승하였음

< 자녀연령별 취업자 및 고용률 >

(단위: 천명, %, %p)

|

|

2021년

|

2022년

|

|||||||

|

취업자

|

|

고용률

|

취업자

|

|

고용률

|

|

|||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

||||||

|

증감

|

|||||||||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

56.2

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

57.8

|

1.6

|

|

6세 이하

|

892

|

34.2

|

47.5

|

854

|

32.6

|

-39

|

-4.3

|

49.0

|

1.5

|

|

7∼12세

|

939

|

36.0

|

59.0

|

1,004

|

38.3

|

65

|

6.9

|

60.9

|

1.9

|

|

13∼17세

|

775

|

29.7

|

66.1

|

764

|

29.1

|

-11

|

-1.4

|

66.9

|

0.8

|

3. 고용 특성별 현황

가. 산업별 취업자

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 산업별로 살펴보면, 사업·개인·공공서비스업 142만 1천명(54.2%), 도소매·숙박음식점업 52만 5천명(20.0%) 순으로 많았음

- 전년대비 사업·개인·공공서비스업(2만 2천명, 1.6%), 건설업(7천명, 11.0%)은 증가한 반면, 도소매·숙박음식점업(-1만 1천명, -2.1%), 전기·운수·통신·금융업(-5천명, -2.1%)은 감소하였음

< 산업별 취업자 >

(단위: 천명, %)

|

|

2021년

|

|

2022년

|

|

||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

|

농림어업

|

26

|

1.0

|

28

|

1.1

|

1

|

4.9

|

|

광·제조업

|

329

|

12.6

|

331

|

12.6

|

2

|

0.5

|

|

건 설 업

|

62

|

2.4

|

68

|

2.6

|

7

|

11.0

|

|

도소매·숙박음식점업

|

536

|

20.6

|

525

|

20.0

|

-11

|

-2.1

|

|

전기·운수·통신·금융업

|

255

|

9.8

|

249

|

9.5

|

-5

|

-2.1

|

|

사업·개인·공공서비스업 등*

|

1,398

|

53.7

|

1,421

|

54.2

|

22

|

1.6

|

* 수도,하수및폐기물처리,원료재생업, 부동산업, 전문,과학및기술서비스업, 사업시설관리,사업지원및임대서비스업, 공공행정및국방및사회보장행정, 교육서비스업, 보건업및사회복지서비스업, 예술,스포츠및여가관련서비스업, 협회및단체,수리및기타개인서비스업, 가구내고용활동및달리분류되지않은자가소비생산활동, 국제및외국기관이 포함됨

나. 직업별 취업자

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 직업별로 살펴보면, 전문가 및 관련종사자 87만 6천명(33.4%), 사무종사자 76만명(29.0%), 서비스종사자 30만 5천명(11.6%) 순으로 많았음

- 전년대비 전문가 및 관련종사자(1만 7천명, 2.0%), 기능원 및 관련기능종사자(1만1천명, 25.0%) 등은 증가한 반면, 판매종사자(-2만 1천명, -6.9%), 단순노무종사자(-4천명, -1.8%) 등은 감소하였음

< 직업별 취업자 >

(단위: 천명, %)

|

|

2021년

|

|

2022년

|

|

||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

|

관리자

|

15

|

0.6

|

14

|

0.5

|

-1

|

-4.8

|

|

전문가 및 관련종사자

|

858

|

32.9

|

876

|

33.4

|

17

|

2.0

|

|

사무종사자

|

751

|

28.8

|

760

|

29.0

|

9

|

1.1

|

|

서비스종사자

|

301

|

11.5

|

305

|

11.6

|

5

|

1.5

|

|

판매종사자

|

299

|

11.5

|

279

|

10.6

|

-21

|

-6.9

|

|

농림어업숙련종사자

|

23

|

0.9

|

24

|

0.9

|

1

|

3.5

|

|

기능원 및 관련 기능 종사자

|

44

|

1.7

|

55

|

2.1

|

11

|

25.0

|

|

장치·기계 조작 및 조립종사자

|

80

|

3.1

|

79

|

3.0

|

-1

|

-1.1

|

|

단순노무종사자

|

235

|

9.0

|

231

|

8.8

|

-4

|

-1.8

|

다. 종사상지위별 취업자

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자를 종사상지위별로 살펴보면, 임금근로자는 216만 6천명(82.6%), 비임금근로자는 45만 6천명(17.4%)으로 나타났음

- 임금근로자 중 상용근로자는 168만 9천명(78.0%), 임시·일용근로자는 47만 6천명(22.0%)으로 나타났음

- 전년대비 임시·일용근로자(-3만명), 비임금근로자(-7천명)는 감소한 반면, 상용근로자(5만 3천명)는 증가하였음

< 종사상지위별 취업자 >

(단위: 천명, %)

|

|

2021년

|

|

2022년

|

|

|||

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

||||

|

전 체

|

2,606

|

100.0

|

2,622

|

100.0

|

16

|

0.6

|

|

|

■ 임금근로자

|

2,143

|

82.2

|

2,166

|

82.6

|

23

|

1.1

|

|

|

|

▪상용근로자

|

1,637

|

(76.4)

|

1,689

|

(78.0)

|

53

|

3.2

|

|

|

▪ 임시·일용근로자

|

506

|

(23.6)

|

476

|

(22.0)

|

-30

|

-5.9

|

|

■ 비임금근로자

|

463

|

17.8

|

456

|

17.4

|

-7

|

-1.6

|

|

라. 자녀연령별 주당 평균 취업시간

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 취업자의 주당 평균 취업시간은 35.6시간으로 자녀가 어릴수록 적은 것으로 나타났음

- 전년대비 7~12세 0.6시간, 13~17세 0.5시간, 6세 이하 0.1시간 각각 감소하였음

< 자녀연령별 취업자의 주당 평균 취업시간 >

(단위: 시간)

|

|

0∼17세

|

|

|

|

|

6세이하

|

7∼12세

|

13∼17세

|

||

|

2021년

|

36.0

|

33.5

|

36.8

|

37.9

|

|

2022년

|

35.6

|

33.4

|

36.2

|

37.4

|

|

증감

|

-0.4

|

-0.1

|

-0.6

|

-0.5

|

Ⅱ. 경력단절여성(미취업자)

1. 경력단절여성 규모 및 현황

가. 경력단절여성 규모

❍ 2022년 4월 기준 15~54세 기혼여성은 810만 3천명으로 전년대비 22만명(-2.6%) 감소하였음

- 경력단절여성은 139만 7천명으로 전년대비 5만 1천명(-3.5%) 감소하여 15~54세 기혼여성 중 경력단절여성 비율은 17.2%로 0.2%p 하락하였음

< 경력단절여성 규모 >

(단위: 천명, %, %p)

|

구 분

|

2021년

|

2022년

|

증감

|

|

|||

|

증감률

|

|||||||

|

|

15~54세 기혼여성(A)

|

8,323

|

8,103

|

-220

|

-2.6

|

||

|

|

미취업여성(B)

|

3,240

|

3,027

|

-214

|

-6.6

|

||

|

|

|

비율(B/A)

|

(38.9)

|

(37.4)

|

(-1.5)

|

|

|

|

|

|

경력단절여성*(C)

|

1,448

|

1,397

|

-51

|

-3.5

|

|

|

|

|

|

비율(C/A)

|

(17.4)

|

(17.2)

|

(-0.2)

|

|

* 경력단절여성: 결혼, 임신 및 출산, 육아, 자녀교육(초등학교), 가족돌봄 사유로 직장을 그만둔 여성

나. 연령계층별 경력단절여성

❍ 경력단절여성(139만 7천명)을 연령계층별로 살펴보면, 30~39세가 60만명(43.0%)으로 가장 많았으며, 40~49세(58만 8천명, 42.1%), 50~54세(15만 2천명, 10.9%), 15~29세(5만 7천명, 4.1%) 순으로 나타났음

- 기혼여성 중 경력단절여성 비율이 가장 높게 나타난 연령계층은 30~39세로 27.8%를 차지하였으며, 50~54세는 7.2%로 가장 낮게 나타났음

- 미취업여성 중 경력단절여성 비율이 가장 높게 나타난 연령계층은 30~39세로 63.0%를 차지하였으며, 50~54세는 23.0%로 가장 낮게 나타났음

(단위: 천명, %)

|

연 령

|

15~54세 기혼여성

(A)

|

|

|

|

|||||

|

|

미취업여성(B)

|

|

|||||||

|

경력단절여성(C)

|

|||||||||

|

비중

|

|

비중

|

비율

(B/A)

|

|

비중

|

비율

(C/A)

|

비율

(C/B)

|

||

|

|

|||||||||

|

전 체

|

8,103

|

100.0

|

3,027

|

100.0

|

37.4

|

1,397

|

100.0

|

17.2

|

46.1

|

|

15∼29세

|

266

|

3.3

|

115

|

3.8

|

43.3

|

57

|

4.1

|

21.4

|

49.3

|

|

30∼39세

|

2,161

|

26.7

|

952

|

31.4

|

44.0

|

600

|

43.0

|

27.8

|

63.0

|

|

40∼49세

|

3,559

|

43.9

|

1,302

|

43.0

|

36.6

|

588

|

42.1

|

16.5

|

45.2

|

|

50∼54세

|

2,116

|

26.1

|

658

|

21.7

|

31.1

|

152

|

10.9

|

7.2

|

23.0

|

2. 경력단절 사유

가. 경력단절 사유

❍ 직장(일)을 그만둔 사유별 경력단절여성(139만 7천명) 규모를 살펴보면, 육아 59만 7천명(42.8%), 결혼 36만 8천명(26.3%), 임신·출산 31만 8천명(22.7%) 등의 순으로 나타났음

- 전년대비 가족돌봄(1만 4천명, 28.7%)은 증가한 반면, 육아(-2만 9천명, -4.6%), 결혼(-2만 9천명, -7.2%), 자녀교육(-6천명, -9.9%), 임신·출산(-3천명, -0.8%)은 감소하였음

(단위: 천명, %)

|

사 유

|

2021년

|

|

2022년

|

|

|

|

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||

|

전 체

|

1,448

|

100.0

|

1,397

|

100.0

|

-51

|

-3.5

|

|

결혼

|

396

|

27.4

|

368

|

26.3

|

-29

|

-7.2

|

|

임신·출산

|

320

|

22.1

|

318

|

22.7

|

-3

|

-0.8

|

|

육아

|

626

|

43.2

|

597

|

42.8

|

-29

|

-4.6

|

|

자녀교육

|

55

|

3.8

|

50

|

3.6

|

-6

|

-9.9

|

|

가족돌봄

|

50

|

3.4

|

64

|

4.6

|

14

|

28.7

|

나. 연령계층별 경력단절 사유

❍ 경력단절여성(139만 7천명)의 연령계층별 경력단절사유를 살펴보면,

- 15~29세는 육아(40.2%), 결혼(30.9%), 임신·출산(28.3%) 순

- 30~39세는 육아(47.4%), 임신·출산(26.3%), 결혼(24.0%) 순

- 40~49세는 육아(42.1%), 결혼(26.5%), 임신·출산(20.7%) 순

- 50~54세는 결혼(33.1%), 육아(28.1%), 가족돌봄(18.9%) 순으로 나타났음

|

(단위: 천명, %)

|

|||||||||||||||||

|

연 령

|

경 력 단 절 사 유

|

||||||||||||||||

|

|

결혼

|

임신·출산

|

육아

|

자녀교육

|

가족돌봄

|

||||||||||||

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|||

|

전 체

|

1,397

|

100.0

|

368

|

|

26.3

|

318

|

|

22.7

|

597

|

|

42.8

|

50

|

|

3.6

|

64

|

|

4.6

|

|

15∼29세

|

57

|

100.0

|

18

|

|

30.9

|

16

|

|

28.3

|

23

|

|

40.2

|

-

|

|

-

|

0

|

*

|

0.5

|

|

30∼39세

|

600

|

100.0

|

144

|

|

24.0

|

158

|

|

26.3

|

284

|

|

47.4

|

9

|

|

1.5

|

5

|

|

0.8

|

|

40∼49세

|

588

|

100.0

|

156

|

|

26.5

|

122

|

|

20.7

|

248

|

|

42.1

|

33

|

|

5.7

|

30

|

|

5.1

|

|

50∼54세

|

152

|

100.0

|

50

|

|

33.1

|

22

|

|

14.6

|

43

|

|

28.1

|

8

|

|

5.2

|

29

|

|

18.9

|

|

* 상대표준오차 값이 25% 이상으로 이용시 유의하여야 함

|

|||||||||||||||||

3. 경력단절 기간

가. 경력단절 기간

❍ 경력단절여성(139만 7천명)의 경력단절 기간을 살펴보면, 10년 이상은 57만 2천명(41.0%), 5~10년 미만은 35만 7천명(25.5%), 3~5년 미만은 19만 8천명(14.1%), 1~3년 미만은 15만 2천명(10.8%), 1년 미만은 11만 9천명(8.5%) 순으로 나타났음

❍ 전년대비 경력단절 기간별 3~5년미만(1만 1천명, 5.8%)은 증가한 반면, 1~3년미만(-2만 1천명, -12.4%), 1년미만(-1만 8천명, -13.4%), 5~10년미만(-1만 4천명, -3.8%), 10년이상(-8천명, -1.4%)은 감소하였음

|

(단위: 천명, %)

|

||||||

|

기 간

|

2021년

|

|

2022년

|

|

|

|

|

비중

|

비중

|

증감

|

증감률

|

|||

|

전 체

|

1,448

|

100.0

|

1,397

|

100.0

|

-51

|

-3.5

|

|

1년 미만

|

138

|

9.5

|

119

|

8.5

|

-18

|

-13.4

|

|

1~3년 미만

|

173

|

11.9

|

152

|

10.8

|

-21

|

-12.4

|

|

3~5년 미만

|

187

|

12.9

|

198

|

14.1

|

11

|

5.8

|

|

5~10년 미만

|

371

|

25.6

|

357

|

25.5

|

-14

|

-3.8

|

|

10년 이상

|

581

|

40.1

|

572

|

41.0

|

-8

|

-1.4

|

나. 연령계층별 경력단절 기간

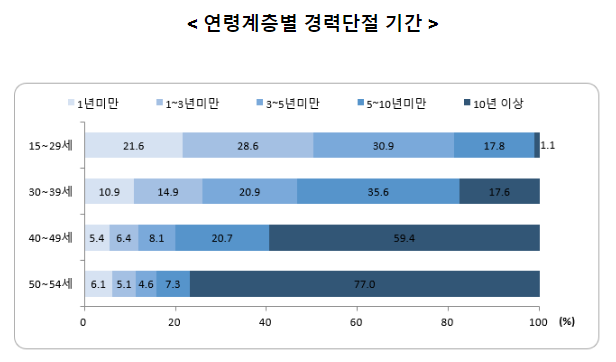

❍ 경력단절여성(139만 7천명)의 경력단절 기간을 연령계층별로 살펴보면,

- 15~29세는 3~5년미만(30.9%), 1~3년미만(28.6%) 순

- 30~39세는 5~10년미만(35.6%), 3~5년미만(20.9%) 순

- 40~49세는 10년이상(59.4%), 5~10년미만(20.7%) 순

- 50~54세는 10년이상(77.0%), 5~10년미만(7.3%) 순으로 나타났음

|

(단위: 천명, %)

|

|||||||||||||||||

|

연 령

|

경 력 단 절 기 간

|

||||||||||||||||

|

|

1년미만

|

1~3년미만

|

3~5년미만

|

5~10년미만

|

10년이상

|

||||||||||||

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|

|

비중

|

|||

|

전 체

|

1,397

|

100.0

|

119

|

|

8.5

|

152

|

|

10.8

|

198

|

|

14.1

|

357

|

|

25.5

|

572

|

|

41.0

|

|

15∼29세

|

57

|

100.0

|

12

|

|

21.6

|

16

|

|

28.6

|

18

|

|

30.9

|

10

|

|

17.8

|

1

|

*

|

1.1

|

|

30∼39세

|

600

|

100.0

|

66

|

|

10.9

|

90

|

|

14.9

|

126

|

|

20.9

|

214

|

|

35.6

|

105

|

|

17.6

|

|

40∼49세

|

588

|

100.0

|

32

|

|

5.4

|

38

|

|

6.4

|

48

|

|

8.1

|

122

|

|

20.7

|

349

|

|

59.4

|

|

50∼54세

|

152

|

100.0

|

9

|

|

6.1

|

8

|

|

5.1

|

7

|

|

4.6

|

11

|

|

7.3

|

117

|

|

77.0

|

|

* 상대표준오차 값이 25% 이상으로 이용시 유의하여야 함

|

|||||||||||||||||

4. 18세 미만 자녀와 함께 사는 경력단절여성

❍ 18세 미만 자녀와 함께 사는 기혼여성 453만 6천명 중 경력단절여성은 114만 6천명으로 경력단절여성비율은 25.3%로 나타났음

❍ 18세 미만 자녀수별 경력단절여성 규모를 살펴보면,

- 자녀수 2명이 55만 1천명(48.1%)으로 가장 많았으며, 1명 48만 5천명(42.3%), 3명 이상 11만명(9.6%) 순으로 나타났음

< 자녀수별 경력단절여성 >

(단위: 천명, %, %p)

|

구 분

|

2021년

|

|

|

2022년

|

|

|

증감

|

|

|

|

|

경력단절

여성비율*

|

경력단절

여성비율*

|

경력단절

여성비율*

|

||||||||

|

비중

|

비중

|

비중

|

||||||||

|

경력단절여성 전체

|

1,448

|

-

|

17.4

|

1,397

|

-

|

17.2

|

-51

|

-

|

-0.2

|

|

|

18세 미만 자녀 동거

|

1,184

|

100.0

|

25.5

|

1,146

|

100.0

|

25.3

|

-38

|

0.0

|

-0.2

|

|

|

|

1명

|

494

|

41.7

|

22.8

|

485

|

42.3

|

22.4

|

-9

|

0.6

|

-0.4

|

|

|

2명

|

577

|

48.7

|

27.5

|

551

|

48.1

|

27.5

|

-26

|

-0.6

|

0.0

|

|

|

3명 이상

|

113

|

9.5

|

29.8

|

110

|

9.6

|

30.0

|

-3

|

0.1

|

0.2

|

* 18세 미만 자녀와 함께 사는 15~54세 기혼여성 대비 경력단절여성의 비율

❍ 18세 미만 자녀연령별 경력단절여성 규모를 살펴보면,

- 6세 이하가 64만 6천명(56.3%)으로 가장 많았으며, 7~12세 36만 3천명(31.7%), 13~17세 13만 7천명(12.0%) 순으로 나타났음

< 자녀연령별 경력단절여성 >

(단위: 천명, %, %p)

|

구 분

|

2021년

|

|

|

2022년

|

|

|

증감

|

|

|

|

|

경력단절

여성비율*

|

경력단절

여성비율*

|

경력단절

여성비율*

|

||||||||

|

비중

|

비중

|

비중

|

||||||||

|

18세 미만 자녀 동거

|

1,184

|

100.0

|

25.5

|

1,146

|

100.0

|

25.3

|

-38

|

0.0

|

-0.2

|

|

|

|

6세 이하

|

705

|

59.5

|

37.5

|

646

|

56.3

|

37.0

|

-59

|

-3.2

|

-0.5

|

|

|

7∼12세

|

345

|

29.1

|

21.6

|

363

|

31.7

|

22.0

|

18

|

2.6

|

0.4

|

|

|

13∼17세

|

135

|

11.4

|

11.5

|

137

|

12.0

|

12.0

|

2

|

0.6

|

0.5

|

* 18세 미만 자녀와 함께 사는 15~54세 기혼여성 대비 경력단절여성의 비율

|

|

부 록

|

|

|

|

|

|

|

1. 2022년 상반기 지역별고용조사 개요

2. 한국표준산업분류[제10차 개정(2017년) 기준]

3. 한국표준직업분류[제7차 개정(2017년) 기준]

|

||

|

부록 1

|

2022년 상반기 지역별고용조사 개요

|

1. 조사목적

◦ 지역 고용정책 수립에 필요한 시군구 단위의 고용현황을 파악할 수 있는 기본통계를 생산·제공

◦ 지역별 고용구조 분석자료 및 산업·직업에 대한 세분된 자료를 생산·제공

2. 조사대상

◦ 조사대상 : 전국 약 23만 4천 표본가구 내에 상주하는 만 15세 이상 가구원

- 2015년 인구주택총조사 결과를 이용하여 11,695개 표본조사구를 추출하고, 표본조사구 내 약 23만 4천가구를 조사(추출률 3.2%)

- 표본가구 규모는 실업자의 연간 상대표준오차가 전국 1.5%, 특광역시 8%, 9개도 18% 이하가 되도록 목표오차를 정하여 추출

* 상대표준오차=(표준오차/추정치)×100

◦ 현역군인, 사회복무요원, 형이 확정된 교도소 수감자, 의무경찰 등 제외

3. 조사주기 및 기간

◦ 조사주기 : 반기[상반기 4월, 하반기 10월]

◦ 조사대상기간 : 2022. 4. 10. ~ 4. 16.(1주간)

◦ 조사실시기간 : 2022. 4. 19. ~ 5. 4.

4. 조사항목

◦ 인적사항, 취업자, 실업자, 비경제활동인구, 사회보험 등과 관련된 32개 항목

5. 조사방법

◦ 방문 면접조사 및 인터넷조사, 전화조사

6. 주요용어

◦ 15세이상인구 : 2022년 4월 15일 기준 만 15세 이상인 자

◦ 경제활동인구

- 만 15세이상 인구 중 조사대상기간 동안 상품이나 서비스를 생산하기 위하여 실제로 수입이 있는 일을 한 취업자와 일을 하지는 않았으나 구직활동을 한 실업자

◦ 취업자

- 조사대상주간에 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 자

- 동일가구내 가구원이 운영하는 농장이나 사업체의 수입을 위하여 주당 18시간 이상 일한 무급가족종사자

- 직업 또는 사업체를 가지고 있으나 일시적인 병 또는 사고, 연가, 교육, 노사분규 등의 사유로 일하지 못한 일시휴직자

◦ 실업자

- 조사대상주간에 수입 있는 일을 하지 않았고, 지난 4주간 일자리를 찾아 적극적으로 구직활동을 하였던 사람으로서, 일자리가 주어지면 즉시 취업이 가능한 사람

◦ 경제활동참가율(%) = (경제활동인구 ÷ 15세이상인구) × 100

◦ 고용률(%) = (취업자 ÷ 15세이상인구) × 100

- 15~54세 기혼여성 고용률(%)=(15~54세 기혼여성 취업자÷15~54세 전체 기혼여성)×100

- 자녀수별 고용률(%)=(자녀수별 기혼여성* 취업자÷자녀수별 전체 기혼여성*)×100

* 15~54세 자녀동거 기혼여성

◦ 실업률(%) = (실업자 ÷ 경제활동인구) × 100

◦ 비경제활동인구

- 만 15세이상 인구 중 조사대상기간에 취업도 실업도 아닌 상태에 있는 사람

◦ 경력단절여성

- 15~54세의 기혼여성 중 현재 미취업인 여성으로 결혼, 임신 및 출산, 육아, 자녀교육(초등학교), 가족돌봄 때문에 직장을 그만둔 여성

|

15

세

이

상

인

구

|

|

|

|

|

|

취업자

|

|

|

|

|

|

|

경제활동인구

|

|

|

|

|

<경력단절여성>

․ 실업자 및 비경제활동인구 중

․ 15~54세의 기혼여성으로

․ 결혼, 임신·출산, 육아, 자녀교육(초등학교), 가족돌봄 때문에 직장을 그만둔 여성

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

실업자

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

비경제활동인구

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

- 육아: 미취학 자녀를 돌보는 일

- 자녀교육: 초등학생 자녀 교육에 한함

- 가족돌봄: 가족(부모, 배우자, 자녀, 배우자의 부모)의 병간호를 의미함

|

부록 2

|

한국표준산업분류

|

||||

|

|

|||||

|

A 농업, 임업 및 어업

▪ 01 농업

▪ 02 임업

▪ 03 어업

B 광업

▪ 05 석탄,원유 및 천연가스 광업

▪ 06 금속광업

▪ 07 비금속광물 광업

▪ 08 광업지원 서비스업

C 제조업

▪ 10 식료품 제조업

▪ 11 음료 제조업

▪ 12 담배 제조업

▪ 13 섬유제품 제조업

▪ 14 의복, 모피제품 제조업

▪ 15 가죽, 가방, 신발 제조업

▪ 16 목재 및 나무제품 제조업

▪ 17 펄프․종이․종이제품 제조업

▪ 18 인쇄 및 기록매체 복제업

▪ 19 코크스․연탄․석유정제품 제조업

▪ 20 화학물질․화학제품 제조업

▪ 21 의료용 물질․의약품 제조업

▪ 22 고무․플라스틱제품 제조업

▪ 23 비금속 광물제품 제조업

▪ 24 1차 금속 제조업

▪ 25 금속가공제품 제조업

▪ 26 전자․컴퓨터․통신장비 제조업

▪ 27 의료․정밀․광학기․시계 제조업

▪ 28 전기장비 제조업

▪ 29 기타 기계 및 장비 제조업

▪ 30 자동차․트레일러 제조업

▪ 31 기타 운송장비 제조업

▪ 32 가구제조업

▪ 33 기타 제품 제조업

▪ 34 산업용 기계 및 장비 수리업

D 전기․가스․증기․수도 사업

▪ 35 전기․가스․증기․공기조절 공급업

|

E 하수․폐기물처리 및 환경복원업

▪ 36 수도업

▪ 37 하수․폐수․분뇨 처리업

▪ 38 폐기물 수집․처리․원료재생업

▪ 39 환경정화 및 복원업

F 건설업

▪ 41 종합건설업

▪ 42 전문직별 건설업

G 도매 및 소매업

▪ 45 자동차 및 부품 판매업

▪ 46 도매 및 상품중개업

▪ 47 소매업

H 운수업

▪ 49 육상운송․파이프라인 운송업

▪ 50 수상운송업

▪ 51 항공운송업

▪ 52 창고 및 운송관련서비스업

I 숙박 및 음식점업

▪ 55 숙박업

▪ 56 음식점 및 주점업

J 출판․영상․방송통신․정보서비스업

▪ 58 출판업

▪ 59 영상 기록물 제작 및 배급업

▪ 60 방송업

▪ 61 우편 및 통신업

▪ 62 컴퓨터․시스템통합 및 관리업

▪ 63 정보서비스업

K 금융 및 보험업

▪ 64 금융업

▪ 65 보험 및 연금업

▪ 66 금융 및 보험관련 서비스업

L 부동산업 및 임대업

▪ 68 부동산업

|

M 전문, 과학 및 기술서비스업

▪ 70 연구개발업

▪ 71 전문서비스업

▪ 72 건축기술 및 과학기술서비스업

▪ 73 기타 전문․과학 기술서비스업

N 사업관리 및 사업지원서비스업

▪ 74 사업시설관리 및 조경서비스업

▪ 75 사업지원 서비스업

▪ 76 임대업; 부동산 제외

O 공공행정․국방․사회보장 행정

▪ 84 공공행정․국방․사회보장 행정

P 교육서비스업

▪ 85 교육서비스업

Q 보건업 및 사회복지서비스업

▪ 86 보건업

▪ 87 사회복지서비스업

R 예술․스포츠․여가관련 서비스업

▪ 90 창작․예술․여가관련 서비스업

▪ 91 스포츠․오락관련 서비스업

S 협회, 수리․기타 개인서비스업

▪ 94 협회 및 단체

▪ 95 개인 및 소비용품 수리업

▪ 96 기타 개인 서비스업

T 자가소비 생산활동

▪ 97 가구내 고용활동

▪ 98 달리 구분되지 않는 자기소비를

위한 가구의 재화․서비스 생산활동

U 국제 및 외국기관

▪ 99 국제 및 외국기관

|

|||

|

※ 제10차 개정(2017년) 기준

|

|||||

|

부록 3

|

한국표준직업분류

|

|

|

|

|

1 관리자

▪ 11 공공 기관 및 기업 고위직

▪ 12 행정·경영 지원 및 마케팅 관리직

▪ 13 전문서비스 관리직

▪ 14 건설․전기 및 생산관련 관리직

▪ 15 판매 및 고객서비스 관리직

2 전문가 및 관련종사자

▪ 21 과학 전문가 및 관련직

▪ 22 정보통신 전문가 및 기술직

▪ 23 공학 전문가 및 기술직

▪ 24 보건․사회복지 및 종교 관련직

▪ 25 교육 전문가 및 관련직

▪ 26 법률 및 행정 전문직

▪ 27 경영․금융 전문가 및 관련직

▪ 28 문화․예술․스포츠 전문가 및 관련직

3. 사무종사자

▪ 31 경영 및 회계 관련 사무직

▪ 32 금융 사무직

▪ 33 법률 및 감사 사무직

▪ 39 상담․안내․통계 및 기타 사무직

4. 서비스 종사자

▪ 41 경찰․소방․보안 관련 서비스직

▪ 42 돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직

▪ 43 운송 및 여가 서비스직

▪ 44 조리 및 음식 서비스직

5. 판매종사자

▪ 51 영업직

▪ 52 매장 판매 및 상품 대여직

▪ 53 통신 및 방문․노점 판매 관련직

|

6. 농림어업 숙련 종사자

▪ 61 농축산 숙련직

▪ 62 임업 숙련직

▪ 63 어업 숙련직

7 기능원 및 관련 기능 종사자

▪ 71 식품가공관련 기능직

▪ 72 섬유․의복․가죽 관련 기능직

▪ 73 목재․가구․악기․간판 관련 기능직

▪ 74 금속 성형 관련 기능직

▪ 75 운송 및 기계관련 기능직

▪ 76 전기 및 전자 관련 기능직

▪ 77 정보 통신 및 방송장비 관련 기능직

▪ 78 건설 및 채굴 관련 기능직

▪ 79 기타 기능 관련직

8 장치․기계 조작 및 조립 종사자

▪ 81 식품가공관련 기계 조작직

▪ 82 섬유 및 신발 관련 기계 조작직

▪ 83 화학 관련 기계 조작직

▪ 84 금속 및 비금속 관련 기계 조작직

▪ 85 기계 제조 및 관련 기계 조작직

▪ 86 전기 및 전자 관련 기계조작직

▪ 87 운전 및 운송 관련직

▪ 88 상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직

▪ 89 목재․인쇄 및 기타 기계 조작직

9 단순노무 종사자

▪ 91 건설 및 광업관련 단순노무직

▪ 92 운송 관련 단순노무직

▪ 93 제조 관련 단순노무직

▪ 94 청소 및 경비 관련 단순노무직

▪ 95 가사․음식 및 판매 관련 단순노무직

▪ 99 농림어업 및 기타서비스 단순노무직

|

|

※ 제7차 개정(2017년) 기준

|

|

'알면 도움이 되는 정책 및 지원사업 > 정부 정책뉴스' 카테고리의 다른 글

| 식약처, 주간(11월 3주, 11.14.~11.20.) 의료제품 허가 현황 안내 (0) | 2022.11.23 |

|---|---|

| 정부24가 더 편리해졌다고요? (0) | 2022.11.23 |

| 부동산 공시가격 현실화 계획 공청회 발표자료 (0) | 2022.11.23 |

| 자영업자·소상공인 저금리 대환 프로그램 신청하세요! (1) | 2022.11.23 |

| 경제협력개발기구(OECD) 경제전망(Economic Outlook) 발표 (0) | 2022.11.23 |

댓글