2021년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과

통계청 2021.07.20

□ 청년층 인구는 879만 9천명으로 전년동월대비 13만 6천명(-1.5%) 감소

- 경제활동참가율은 49.0%로 전년동월대비 2.0%p 상승하였고, 고용률은 44.4%로 전년동월대비 2.2%p 상승

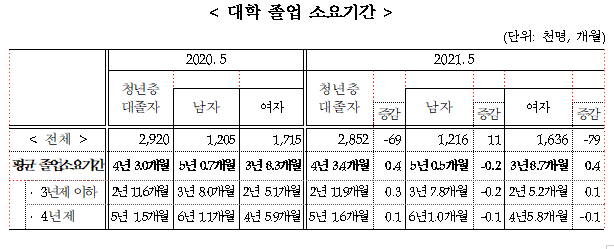

□ 대졸자(3년제 이하 포함)의 평균 졸업소요기간은 4년 3.4개월로 전년동월대비 0.4개월 증가

- 휴학경험 비율은 48.1%로 1.1%p 상승

□ 졸업(중퇴) 후 임금근로 첫 취업 평균 소요기간은 10.1개월로 전년동월대비 0.1개월 증가

- 첫 직장 평균 근속기간은 1년 6.2개월로 전년동월대비 0.7개월 증가

- 첫 일자리에 취업할 당시 임금(수입)은 150만원 ~ 200만원 미만(37.0%), 200만원~300만원 미만(23.2%), 100만원~150만원 미만(20.0%) 순으로 나타났음

첨부파일

2021년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과(0720).hwp

[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)

| 일 러 두 기 | ||

| □ 이 자료는 청년층(15~29세)의 취업관련 특성*을 세부적으로 파악하기 위해 2021년 5월 경제활동인구조사 부가조사를 분석한 결과입니다. * 직업교육, 취업경험, 취업경로, 첫 일자리 관련사항 등 ○ 청년층 경제활동인구 개요는 2021년 5월 고용동향(‘21. 6. 9.) 자료를 이용하였습니다. □ 자료 이용 시 유의사항 ○ 경제활동인구조사는 인구추계 보정, 한국표준산업·직업분류 개정 등을 반영하여 원계열을 소급보정하였습니다. - 2018년부터 등록센서스에 기반한 인구추계 결과에 따라 작성하고 있으며, 2004~2017년간 자료를 소급보정하였습니다. - 제10차 한국표준산업분류 및 제7차 한국표준직업분류의 개정사항을 반영하여 2013~2017년간 자료를 소급보정하였고, 2018년부터 신분류에 따라 공표하고 있습니다. ○ 통계표에 수록된 각 자료는 반올림되었으므로 총계와 일치하지 않을 수도 있습니다. ○ 2021년 5월 조사결과부터 2017년 이후의 20~34세에 대한 주요지표를 참고 자료로 제공합니다. □ 통계자료 제공 안내 ○ 동 자료는 국가통계포털(KOSIS, http://kosis.kr)에서도 이용가능하며, 마이크로데이터는 MDIS(http://mdis.kostat.go.kr)를 통해 2021년 8월에 제공할 예정입니다. |

||

2021년 5월 청년층 부가조사 결과(요약)

| □ 청년층 인구는 879만 9천명으로 전년동월대비 13만 6천명(-1.5%) 감소, 경제활동참가율은 49.0%로 2.0%p 상승, 고용률은 44.4%로 2.2%p 상승 □ 대졸자(3년제 이하 포함)의 평균 졸업소요기간은 4년 3.4개월(남자 5년 0.5개월, 여자 3년 8.7개월)로 전년동월대비 0.4개월 증가 ◦ 대졸자의 휴학경험 비율은 48.1%로 전년동월대비 1.1%p 상승 □ 졸업(중퇴) 후 첫 취업 소요기간은 10.1개월로 전년동월대비 0.1개월 증가, 첫 직장 평균 근속기간은 1년 6.2개월로 전년동월대비 0.7개월 증가 ◦ 첫 일자리에 취업할 당시 임금(수입)은 150만원~200만원 미만(37.0%), 200만원~300만원 미만(23.2%), 100만원~150만원 미만(20.0%) 순으로 나타났음 |

□ 청년층 인구는 879만 9천명으로 전년동월대비 13만 6천명(-1.5%) 감소

◦ 경제활동참가율은 49.0%로 전년동월대비 2.0%p 상승하였고, 고용률은 44.4%로 전년동월대비 2.2%p 상승

□ 대졸자(3년제 이하 포함)의 평균 졸업소요기간은 4년 3.4개월로 전년동월대비 0.4개월 증가하였고, 휴학경험 비율은 48.1%로 1.1%p 상승

◦ 평균 휴학기간은 1년 11.5개월로 전년동월대비 0.2개월 감소

◦ 4년제 대졸자 평균 졸업소요기간은 5년 1.6개월로 전년동월대비 0.1개월 증가

□ 재(휴)학 기간 중 직장 체험자 비율은 44.6%로 전년동월대비 0.3%p 상승하였으며, 여자(47.9%)의 직장 체험 비율이 남자(41.4%)보다 높았음

◦ 주된 체험 형태는 시간제 취업(72.4%)으로 전년동월대비 0.3%p 하락하였고, 전일제 취업(12.6%)도 1.1%p 하락

□ 졸업(중퇴) 후 취업 경험자 비율은 86.2%로 전년동월대비 1.2%p 상승

◦ 취업경험 횟수는 한 번이 39.9%로 전년동월대비 1.0%p 상승

◦ 현재 미취업자의 주된 활동 중 직업교육, 취업시험준비는 40.6%로 전년동월대비 2.6%p 상승하였고, 그냥 시간보냄은 24.9%로 1.0%p 상승

◦ 첫 일자리가 임금근로자인 경우 첫 취업 평균 소요기간은 10.1개월로 전년동월대비 0.1개월 증가

- 첫 직장 평균 근속기간은 1년 6.2개월로 전년동월대비 0.7개월 증가

◦ 첫 일자리에 취업할 당시 임금(수입)*은 150만원 ~ 200만원 미만(37.0%), 200만원~300만원 미만(23.2%), 100만원~150만원 미만(20.0%) 순으로 나타났음

* 2020년은 150~200만원(35.0%), 100~150만원(23.7%), 200~300만원(20.5%) 순

◦ 첫 일자리를 그만둔 경우, 평균 근속기간은 1년 2개월이었으며, 그만둔 사유는 보수, 근로시간 등 근로여건 불만족이 46.2%로 가장 높았음

□ 청년층 비경제활동인구 중 취업시험 준비자 비율은 19.1%로 전년동월대비 2.1%p 상승

◦ 취업시험 준비분야는 일반직공무원(32.4%), 일반기업체(22.2%) 순으로 높았음

2021년 5월 청년층(15~29세) 부가조사 결과

1. 청년층 경제활동인구 개요

가. 청년층 경제활동상태

◦ 2021년 5월 청년층 인구는 879만 9천명으로 전년동월대비 13만 6천명(-1.5%) 감소하였으며, 15세이상 인구(4,504만 9천명)의 19.5%를 차지하였음

- 청년층 경제활동인구는 431만명으로 전년동월대비 11만 4천명 증가한 반면, 비경제활동인구는 448만 8천명으로 25만명 감소하였음

- 청년층 취업자는 390만 8천명으로 전년동월대비 13만 8천명 증가하였고, 실업자는 40만 2천명으로 2만 4천명 감소하였음

◦청년층 경제활동참가율은 49.0%로 전년동월대비 2.0%p 상승하였고, 고용률도 44.4%로 전년동월대비 2.2%p 상승하였음

- 25~29세 고용률은 67.8%로 전년동월대비 0.4%p 상승하였음

나. 청년층 수학 상태

◦ 청년층 중 최종학교 졸업(중퇴)자는 470만 6천명(53.5%)으로 전년동월대비 8만 1천명 감소하였고, 재학생은 365만 6천명(41.6%)으로 10만명 감소하였음

- 휴학생은 43만 4천명(4.9%)으로 전년동월대비 4만 4천명 증가하였음

다. 졸업(중퇴)자의 취업 상태

◦ 최종학교 졸업(중퇴)자 중 취업자는 315만 8천명으로 전년동월대비 3만 2천명 증가하였고, 미취업자는 154만 8천명으로 11만 3천명 감소하였음

- 성별로 보면, 남자 취업자는 전년동월대비 1천명, 여자 취업자는 3만 1천명 각각 증가하였음

◦ 졸업(중퇴) 후 취업자의 산업별 분포를 보면, 사업‧개인‧공공서비스업(40.3%), 도소매‧숙박음식업(23.9%), 광‧제조업(17.3%) 비중이 높은 반면, 건설업(4.4%), 농림어업(0.8%) 비중은 낮았음

- 15세이상 전체 취업자는 사업‧개인‧공공서비스업(38.6%), 도소매·숙박음식업(20.1%), 광‧제조업(16.0%)에서 비중이 높았음

◦ 졸업(중퇴) 후 취업자의 직업별 분포를 보면, 관리자‧전문가(29.4%), 사무종사자(22.8%), 서비스‧판매종사자(22.0%) 순으로 비중이 높았음

- 15세이상 전체 취업자는 관리자‧전문가(21.6%), 서비스‧판매종사자(21.5%), 기능·기계조작 종사자(19.5%), 사무종사자(17.3%) 순으로 높았음

2. 대학 졸업 소요기간 및 휴학상태

가. 졸업 소요기간

◦ 청년층 대학졸업자는 285만 2천명으로 전년동월대비 6만 9천명 감소하였으며, 이 중 남자(121만 6천명)는 1만 1천명 증가, 여자(163만 6천명)는 7만 9천명 감소하였음

◦ 청년층 대학졸업자의 평균 졸업 소요기간은 4년 3.4개월로 전년동월대비 0.4개월 증가하였으며, 남자는 5년 0.5개월, 여자는 3년 8.7개월이었음

- 4년제 대졸자의 평균 졸업 소요기간은 5년 1.6개월로 전년동월대비 0.1개월 증가하였으며, 남자는 6년 1개월, 여자는 4년 5.8개월이었음

나. 휴학경험 및 평균 휴학기간

◦ 대졸자 중 휴학경험자 비율은 48.1%로 전년동월대비 1.1%p 상승하였음

- 성별로 보면 남자의 75.4%, 여자의 27.8%가 휴학경험이 있었으며, 전년동월대비 남자는 1.1%p 하락하였고, 여자는 1.5%p 상승하였음

- 4년제 대졸자 중 휴학경험자 비율은 56.7%로 전년동월대비 0.8%p 상승하였으며, 3년제 이하 대졸자 중 휴학경험자 비율은 34.9%로 1.0%p 상승하였음

◦ 휴학사유로 남자는 병역의무 이행(95.9%)이 가장 높았으며, 여자는 취업 및 자격시험 준비(52.6%), 어학연수 및 인턴 등 현장경험(22.8%) 순으로 높았음

◦ 평균 휴학기간은 남자가 2년 4.1개월로 전년동월대비 0.1개월 증가하였고, 여자는 1년 2.2개월로 0.9개월 감소하였음

3. 재(휴)학 중 직장체험

가. 직장체험 여부

◦ 재(휴)학 기간에 직장을 체험한 청년층 비율은 44.6%(392만 8천명)로 전년동월대비 0.3%p 상승하였음

- 성별로 보면 남자는 41.4%, 여자는 47.9%로 전년동월대비 각각 0.1%p, 0.6%p 상승하였음

나. 직장체험 기간 및 주된 직장체험 형태

◦ 재(휴)학 기간에 직장을 체험한 청년층(392만 8천명)의 체험기간은 6개월 이상(50.2%), 3~6개월 미만(21.8%), 1~3개월 미만(19.0%) 순으로 높았음

◦ 주된 체험형태는 시간제 취업(72.4%), 전일제 취업(12.6%) 순으로 높았음

4. 직업교육(훈련)

가. 직업교육(훈련) 경험 여부

◦ 청년층 중 직업교육(훈련) 경험자 비율은 17.9%(157만 6천명)로 전년동월대비 0.3%p 하락하였음

- 성별로 보면 남자는 15.4%, 여자는 20.5%로 전년동월대비 각각 0.4%p, 0.1%p 하락하였음

나. 직업교육(훈련) 시기

◦ 직업교육(훈련)을 경험한 시기가 재학‧휴학 중인 경우는 48.8%, 졸업(중퇴) 이후인 경우는 42.5%였으며, 재학‧휴학 및 졸업(중퇴)이후 모두 교육(훈련)을 받은 경우도 8.7%를 차지하였음

- 성별로 보면, 남자, 여자 모두 재학‧휴학 중인 경우가 가장 높았으며, 다음으로는 졸업(중퇴) 이후, 재학‧휴학 및 졸업(중퇴)이후 순으로 나타났음

5. 최종학교 졸업(중퇴)자의 취업활동

가. 취업경험 여부 및 횟수

◦ 최종학교 졸업(중퇴)자 중 취업 유경험자 비율은 86.2%(405만 6천명)로 전년동월대비 1.2%p 상승하였음

◦ 취업경험 횟수는 한 번인 경우가 39.9%로 가장 많았으며, 전년동월대비 1.0%p 상승하였음

◦ 대졸이상의 취업 유경험자 비율은 87.4%로 고졸이하(84.2%) 보다 높게 나타났으며, 전년동월대비 대졸이상의 취업 유경험자 비율은 0.3%p 상승하였고, 고졸이하는 2.7%p 상승하였음

나. 취업경로 및 전공일치 여부

◦ 취업 유경험자의 주된 취업경로는 신문,잡지,인터넷등응모(31.8%), 공개채용시험(20.6%), 가족,친지소개(추천)(16.7%) 순으로 높았음

- 고졸이하는 신문,잡지,인터넷등응모(34.9%), 가족,친지소개(추천)(25.2%) 순이며, 대졸이상은 신문,잡지,인터넷등응모(29.9%), 공개채용시험(29.1%) 순임

< 취업 유경험자의 주된 취업경로 >

| (단위: 천명,%) | |||||||

| 2020.5 | 2021.5 | ||||||

| 졸업(중퇴)후 취업유경험자 | 졸업(중퇴)후 취업유경험자 | ||||||

| 고졸이하 | 대졸이상 | 고졸이하 | 대졸이상 | ||||

| < 전 체 > | 4,070 | 1,460 | 2,611 | 4,056 | 1,495 | 2,562 | |

| (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | ||

| 취 업 경 로 |

가족,친지 소개(추천) | (17.9) | (26.2) | (13.3) | (16.7) | (25.2) | (11.8) |

| 그직장근무자소개(추천) | (9.2) | (11.1) | (8.1) | (9.1) | (9.9) | (8.6) | |

| 학교(학원) 선생님추천 | (7.2) | (7.9) | (6.8) | (6.7) | (7.9) | (6.0) | |

| 신문,잡지, 인터넷등응모 | (29.4) | (32.3) | (27.7) | (31.8) | (34.9) | (29.9) | |

| 공개채용시험 | (20.5) | (6.0) | (28.7) | (20.6) | (6.0) | (29.1) | |

| 특별채용 | (2.5) | (1.6) | (3.0) | (2.6) | (2.0) | (3.0) | |

| 그 외1) | (13.3) | (14.9) | (12.5) | (12.5) | (14.1) | (11.6) | |

1) 공공․민간 직업알선기관, 학교 내 취업소개기관, 직업(취업)박람회 등

◦ 취업 유경험자의 최근 일자리와 전공과의 관련성은 매우일치가 25.2%로 전년동월대비 0.1%p 하락하였음

< 전공일치 여부 >

| (단위: 천명,%, %p) | ||||||

| 졸업(중퇴) 후 취업유경험자 | ||||||

| 매우 불일치 | 약간 불일치 | 그런대로 일치 | 매우 일치 | |||

| 2020. 5 | 4,070 | 1,637 | 470 | 934 | 1,029 | |

| (100.0) | (40.2) | (11.6) | (22.9) | (25.3) | ||

| 2021. 5 | 4,056 | 1,622 | 499 | 911 | 1,024 | |

| (100.0) | (40.0) | (12.3) | (22.5) | (25.2) | ||

| 증감 | -14 | -16 | 29 | -22 | -5 | |

| ( - ) | (-0.2) | (0.7) | (-0.4) | (-0.1) | ||

다. 미취업 기간 및 주된 활동

◦ 현재 미취업자의 미취업 기간은 3년 이상이 18.0%로 전년동월대비 1.2%p 상승한 반면, 6개월 미만은 40.7%로 3.0%p 하락하였음

- 미취업기간이 1년 이상인 경우는 45.4%로 전년동월대비 2.9%p 상승하였음

< 미취업 기간1) >

| (단위: 천명,%, %p) | |||||||||

| 졸업(중퇴) 미취업자 |

1년 미만 |

1년 이상 |

|||||||

| 6개월 미만 | 6개월~1년 미만 | 1년~2년 미만 | 2년~3년 미만 | 3년 이상 | |||||

| 2020. 5 | 1,660 | 955 | 726 | 229 | 706 | 281 | 146 | 279 | |

| (100.0) | (57.5) | (43.7) | (13.8) | (42.5) | (16.9) | (8.8) | (16.8) | ||

| 2021. 5 | 1,548 | 845 | 631 | 215 | 702 | 309 | 116 | 278 | |

| (100.0) | (54.6) | (40.7) | (13.9) | (45.4) | (19.9) | (7.5) | (18.0) | ||

| 증감 | -113 | -109 | -96 | -14 | -3 | 28 | -30 | -1 | |

| ( - ) | (-2.9) | (-3.0) | (0.1) | (2.9) | (3.0) | (-1.3) | (1.2) | ||

1) 취업경험이 없는 경우는 졸업(중퇴) 이후부터 계산

◦ 미취업자의 주된 활동은 직업교육, 취업시험 준비(40.6%), 그냥 시간보냄(24.9%), 구직활동(14.5%) 순으로 높았음

- 전년동월대비 직업교육, 취업시험준비는 40.6%로 2.6%p 상승하였고, 그냥 시간보냄은 24.9%로 1.0%p 상승하였음

< 미취업 기간 중 주된 활동 >

| (단위: 천명,%, %p) | |||||||

| 졸업(중퇴) 미취업자 |

|||||||

| 직업교육, 취업시험 준비 |

그냥 시간보냄 | 구직활동 | 육아, 가사 | 그 외1) | |||

| 2020. 5 | 1,660 | 630 | 397 | 236 | 158 | 239 | |

| (100.0) | (38.0) | (23.9) | (14.2) | (9.5) | (14.4) | ||

| 2021. 5 | 1,548 | 629 | 386 | 224 | 124 | 185 | |

| (100.0) | (40.6) | (24.9) | (14.5) | (8.0) | (11.9) | ||

| 증감 | -113 | -2 | -12 | -12 | -34 | -54 | |

| ( - ) | (2.6) | (1.0) | (0.3) | (-1.5) | (-2.5) | ||

1) 여가활동 등

6. 최종학교 졸업(중퇴) 후 첫 일자리

가. 첫 취업 소요기간

◦ 졸업(중퇴) 후 첫 일자리가 임금근로자인 경우, 첫 취업 평균 소요기간은 10.1개월로 전년동월대비 0.1개월 증가하였음

- 첫 취업까지 걸리는 기간은 3개월 미만이 47.4%로 전년동월대비 1.8%p 하락하였고, 3년 이상은 8.2%로 0.4%p 상승하였음

< 첫 취업 소요기간 >

| (단위: 천명,%, %p) | ||||||||||

| 졸업(중퇴)후 취업 유경험자 |

임금 근로자 |

|||||||||

| 첫 취업 소요기간별 | 첫취업 평균 소요기간 |

|||||||||

| 3개월미만 | 3~6개월미만 | 6개월~1년 미만 |

1~2년미만 | 2~3년미만 | 3년 이상 | |||||

| 2020. 5 | 4,070 | 3,963 | 1,950 | 532 | 449 | 471 | 251 | 309 | 10.0개월 | |

| (100.0) | (49.2) | (13.4) | (11.3) | (11.9) | (6.3) | (7.8) | ||||

| 2021. 5 | 4,056 | 3,953 | 1,874 | 556 | 470 | 464 | 267 | 323 | 10.1개월 | |

| (100.0) | (47.4) | (14.1) | (11.9) | (11.7) | (6.7) | (8.2) | ||||

| 증감 | -14 | -11 | -76 | 23 | 21 | -8 | 15 | 14 | 0.1개월 | |

| ( - ) | (-1.8) | (0.7) | (0.6) | (-0.2) | (0.4) | (0.4) | ||||

◦ 첫 취업 평균 소요기간은 고졸이하가 1년 2.2개월로 대졸이상 7.7개월보다 높게 나타났으며, 전년동월대비 고졸이하는 0.6개월 감소, 대졸이상은 0.5개월 증가하였음

< 교육정도별 첫 취업 소요기간 >

| 첫 취업 평균 소요기간 | ||||

| 고졸이하 | 대졸이상 | |||

| 2020. 5 | 10.0개월 | 1년2.8개월 | 7.2개월 | |

| 2021. 5 | 10.1개월 | 1년2.2개월 | 7.7개월 | |

| 증감 | 0.1개월 | -0.6개월 | 0.5개월 | |

나. 첫 직장 근속기간

◦ 첫 일자리가 임금근로자인 경우, 첫 직장 평균 근속기간은 1년 6.2개월로 전년동월대비 0.7개월 증가하였음

- 첫 일자리를 그만둔 임금근로자는 68.0%로 전년동월대비 1.6%p 하락하였으며, 평균 근속기간은 1년 2개월로 0.2개월 증가하였음

- 첫 일자리가 현재 직장인 경우는 32.0%로 전년동월대비 1.6%p 상승하였으며, 평균 근속기간은 2년 3.2개월로 1.1개월 증가하였음

< 첫 직장 근속기간 >

(단위: 천명, %, %p)

| 졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

임금 근로자 | 평균 근속기간 | ||||||

| 첫 일자리를 그만둔 경우 | 첫 일자리가 현재 직장인 경우 |

첫 일자리를 그만둔 경우 | 첫 일자리가 현재 직장인 경우 |

|||||

| 2020. 5 | 4,070 | 3,963 | 2,760 | 1,203 | 1년 5.5개월 | 1년 1.8개월 | 2년 2.1개월 | |

| (100.0) | (69.6) | (30.4) | ||||||

| 2021. 5 | 4,056 | 3,953 | 2,688 | 1,264 | 1년 6.2개월 | 1년 2.0개월 | 2년 3.2개월 | |

| (100.0) | (68.0) | (32.0) | ||||||

| 증감 | -14 | -11 | -72 | 61 | 0.7개월 | 0.2개월 | 1.1개월 | |

| ( - ) | (-1.6) | (1.6) | ||||||

다. 첫 일자리의 산업․직업․근로형태별 분포

◦ 첫 일자리의 산업별 분포는 사업‧개인‧공공서비스업(40.6%), 도소매‧숙박음식업(29.0%), 광‧제조업(16.2%) 순으로 높았음

- 남자는 도소매‧숙박음식업(30.0%), 사업‧개인‧공공서비스업(28.6%), 광‧제조업(23.2%) 순으로 높았으며, 여자는 사업‧개인‧공공서비스업(51.4%), 도소매‧숙박음식업(28.1%), 광‧제조업(9.8%)순으로 높았음

- 전년동월대비 광‧제조업(1.0%p), 사업‧개인‧공공서비스업(0.3%p), 전기․운수․통신․금융업(0.5%p)은 상승한 반면, 도소매‧숙박음식업은 1.5%p 하락하였음

< 첫 일자리의 산업별 분포 >

| (단위: %, %p) | |||||||||

| 2020.5 | 2021.5 | ||||||||

| 졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

남자 | 여자 | ||||||

| 증감 | |||||||||

| 남자 | 여자 | 증감 | |||||||

| 증감 | |||||||||

| < 전 체 > | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - |

| ◦농림어업 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 0.8 | -0.6 | 0.2 | -0.1 |

| ◦광·제조업 | 15.2 | 22.1 | 8.9 | 16.2 | 1.0 | 23.2 | 1.1 | 9.8 | 0.9 |

| ◦사회간접자본및 기타서비스업 |

84.0 | 76.5 | 90.8 | 83.4 | -0.6 | 76.0 | -0.5 | 90.0 | -0.8 |

| - 건설업 | 3.8 | 6.3 | 1.5 | 3.9 | 0.1 | 6.3 | 0.0 | 1.7 | 0.2 |

| - 도소매·숙박음식업 | 30.5 | 31.9 | 29.2 | 29.0 | -1.5 | 30.0 | -1.9 | 28.1 | -1.1 |

| - 사업·개인·공공서비스업 | 40.3 | 27.4 | 51.9 | 40.6 | 0.3 | 28.6 | 1.2 | 51.4 | -0.5 |

| - 전기·운수·통신·금융업 | 9.4 | 10.9 | 8.1 | 9.9 | 0.5 | 11.1 | 0.2 | 8.8 | 0.7 |

◦ 첫 일자리의 직업별 분포는 서비스‧판매종사자(32.7%), 관리자‧전문가(22.5%),사무종사자(21.6%) 순으로 높았음

- 남자는 서비스‧판매종사자(31.2%), 기능‧기계조작종사자(22.0%) 순으로 높았으며, 여자는 서비스‧판매종사자(34.0%), 사무종사자(28.4%) 순으로 높았음

- 전년동월대비 사무종사자(0.8%p), 기능‧기계조작종사자(0.8%p)는 상승한 반면, 서비스‧판매종사자(-1.6%p), 관리자‧전문가(-0.6%p)의 비중은 하락하였음

< 첫 일자리의 직업별 분포 >

| (단위: %, %p) | |||||||||

| 2020.5 | 2021.5 | ||||||||

| 졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

남자 | 여자 | ||||||

| 남자 | 여자 | 증감 | 증감 | 증감 | |||||

| < 전 체 > | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - |

| · 관리자·전문가 | 23.1 | 16.9 | 28.7 | 22.5 | -0.6 | 16.9 | 0.0 | 27.6 | -1.1 |

| · 사무종사자 | 20.8 | 13.8 | 27.0 | 21.6 | 0.8 | 14.0 | 0.2 | 28.4 | 1.4 |

| · 서비스·판매종사자 | 34.3 | 33.2 | 35.4 | 32.7 | -1.6 | 31.2 | -2.0 | 34.0 | -1.4 |

| · 농림어업숙련종사자 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |

| · 기능·기계조작종사자 | 11.8 | 20.6 | 3.9 | 12.6 | 0.8 | 22.0 | 1.4 | 4.0 | 0.1 |

| · 단순노무종사자 | 9.4 | 14.3 | 4.9 | 10.2 | 0.8 | 15.1 | 0.8 | 5.8 | 0.9 |

◦ 첫 일자리의 근로형태는 계약기간을 정하지 않았으나 계속 근무할 수 있는 일자리인 경우가 52.9%로 가장 높았으며, 근무형태별로는 전일제 근로가 77.1%를 차지하였음

< 첫 일자리의 근로형태별 분포 >

| (단위: %, %p) | ||||||||||||

| 2020.5 | 2021.5 | |||||||||||

| 졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

남자 | 여자 | |||||||||

| 남자 | 여자 | 증감 | 증감 | 증감 | ||||||||

| < 전 체 > | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - | |||

| ◦임금근로자 | 97.4 | 96.3 | 98.3 | 97.4 | 0.0 | 96.9 | 0.6 | 97.9 | -0.4 | |||

| 계약여부별 | 계약기간 정함 | 32.1 | 31.9 | 32.3 | 33.5 | 1.4 | 33.4 | 1.5 | 33.5 | 1.2 | ||

| 1년 이하 | 27.4 | 27.7 | 27.1 | 29.3 | 1.9 | 29.8 | 2.1 | 28.9 | 1.8 | |||

| 1년 초과 | 4.8 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | -0.6 | 3.6 | -0.6 | 4.7 | -0.6 | |||

| 계약기간정하지않음 | 65.2 | 64.4 | 66.0 | 64.0 | -1.2 | 63.5 | -0.9 | 64.4 | -1.6 | |||

| 계속근무 가능 | 54.7 | 52.8 | 56.3 | 52.9 | -1.8 | 51.4 | -1.4 | 54.4 | -1.9 | |||

| 일시적 일자리 | 10.6 | 11.6 | 9.7 | 11.0 | 0.4 | 12.2 | 0.6 | 10.0 | 0.3 | |||

| 근무 형태별 |

전일제 | 76.9 | 76.0 | 77.7 | 77.1 | 0.2 | 76.3 | 0.3 | 77.7 | 0.0 | ||

| 시간제 | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | -0.1 | 20.6 | 0.3 | 20.2 | -0.4 | |||

| ◦자영업자 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | 0.5 | |||

| ◦무급가족종사자 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | |||

라. 첫 일자리(직장)에 취업할 당시 임금(수입)

◦ 첫 일자리(직장)에 취업할 당시 임금(수입)은 150만원~200만원 미만(37.0%), 200만원~300만원 미만(23.2%), 100만원~150만원 미만(20.0%) 순으로 나타났음

< 첫 일자리(직장)에 취업할 당시 임금(수입) 분포 >

| (단위: %, %p) | |||||||||

| 2020.5 | 2021.5 | ||||||||

| 졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

졸업(중퇴) 후 취업 유경험자 |

남자 | 여자 | ||||||

| 남자 | 여자 | 증감 | 증감 | 증감 | |||||

| < 전 체 > | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - |

| 50만원 미만 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | -1.1 | 3.9 | -2.0 | 5.0 | -0.4 |

| 50만원~100만원 미만 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | -0.4 | 11.4 | -0.9 | 12.2 | 0.0 |

| 100만원~150만원 미만 | 23.7 | 21.7 | 25.6 | 20.0 | -3.7 | 19.1 | -2.6 | 20.8 | -4.8 |

| 150만원~200만원 미만 | 35.0 | 32.0 | 37.6 | 37.0 | 2.0 | 33.8 | 1.8 | 39.9 | 2.3 |

| 200만원~300만원 미만 | 20.5 | 24.1 | 17.2 | 23.2 | 2.7 | 26.7 | 2.6 | 19.9 | 2.7 |

| 300만원 이상 | 2.9 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 0.6 | 5.0 | 1.0 | 2.1 | 0.1 |

마. 첫 일자리를 그만둔 사유

◦ 첫 일자리를 그만둔 사유는 보수, 근로시간 등 근로여건 불만족(46.2%)이 가장 높았으며, 건강, 육아, 결혼 등 개인‧가족적 이유(14.5%), 임시적, 계절적인 일의 완료, 계약기간 끝남(13.2%) 순으로 높았음

- 전년동월대비 근로여건 불만족(-1.5%p), 직장휴업,폐업,파산등(-0.7%p)으로 그만둔 경우는 하락하였으며, 임시적, 계절적인 일의 완료, 계약기간 끝남(0.8%p), 개인·가족적 이유(0.2%p)로 그만둔 경우는 상승하였음

< 첫 일자리를 그만둔 사유 >

| (단위: %, %p) | |||||||||

| 2020.5 | 2021.5 | ||||||||

| 이직1) 경험자 |

이직1) 경험자 |

남자 | 여자 | ||||||

| 남자 | 여자 | 증감 | 증감 | 증감 | |||||

| < 전 체 > | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | - | 100.0 | - |

| · 근로여건 불만족 (보수, 근로시간 등) |

47.7 | 47.4 | 48.0 | 46.2 | -1.5 | 45.1 | -2.3 | 47.3 | -0.7 |

| · 개인·가족적 이유 (건강, 육아, 결혼 등) |

14.3 | 12.3 | 15.9 | 14.5 | 0.2 | 13.9 | 1.6 | 15.1 | -0.8 |

| · 전망이 없어서 | 8.8 | 9.5 | 8.1 | 8.8 | 0.0 | 8.9 | -0.6 | 8.7 | 0.6 |

| · 전공, 지식, 기술, 적성 등이 맞지 않음 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 0.0 | 7.3 | 0.2 | 6.7 | -0.2 |

| · 임시적, 계절적인 일의 완료, 계약기간 끝남 | 12.4 | 11.8 | 13.0 | 13.2 | 0.8 | 12.9 | 1.1 | 13.5 | 0.5 |

| · 직장 휴업, 폐업, 파산 등 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | -0.7 | 2.5 | -0.6 | 2.0 | -0.8 |

| · 그 외2) | 6.9 | 8.7 | 5.3 | 8.0 | 1.1 | 9.4 | 0.7 | 6.8 | 1.5 |

1) 실업․비경제활동인구 포함

2) 창업 또는 가족사업 참여, 일거리가 없거나 회사사정 어려움, 권고사직, 기타

7. 비경제활동인구의 취업시험 준비

◦ 청년층 비경제활동인구 중 취업시험 준비자 비율은 19.1%로 전년동월대비 2.1%p 상승하였고, 취업시험 준비분야는 일반직공무원(32.4%), 일반기업체(22.2%),기능분야 자격증 및 기타(18.9%) 순으로 높았음

- 전년동월대비 일반직 공무원(4.1%p), 고시 및 전문직(2.4%p) 준비자는 상승한 반면, 일반기업체(-2.5%p), 언론사‧공영기업체(-2.0%p), 기능분야 자격증 및 기타(-1.7%p) 준비자는 하락하였음

- 남자는 일반직공무원(30.4%), 일반기업체(27.2%), 기능분야 자격증 및 기타(17.9%) 순으로 높았으며, 여자는 일반직공무원(34.6%), 기능분야 자격증 및 기타(19.9%), 일반기업체(17.0%) 순으로 높았음

< 비경제활동인구의 취업시험 준비 >

| (단위: 천명,%, %p) | |||||||||||

| 2020.5 | 2021.5 | ||||||||||

| 청년층 비경제활동인구 |

청년층 비경제활동인구 |

, | |||||||||

| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||||||

| 증감 | 증감 | 증감 | |||||||||

| < 전 체 > | 4,738 | 2,408 | 2,330 | 4,488 | -250 | 2,295 | -113 | 2,193 | -137 | ||

| ◦지난1주간 취업시험준비자 | 804 | 430 | 374 | 859 | 55 | 439 | 9 | 420 | 46 | ||

| (17.0) | (17.9) | (16.0) | (19.1) | (2.1) | (19.1) | (1.2) | (19.1) | (3.1) | |||

| 취업 시험 준비 분야1) |

일반기업체 | (24.7) | (29.5) | (19.2) | (22.2) | (-2.5) | (27.2) | (-2.3) | (17.0) | (-2.2) | |

| 언론사·공영기업체 | (13.9) | (17.1) | (10.3) | (11.9) | (-2.0) | (13.3) | (-3.8) | (10.5) | (0.2) | ||

| 교원임용 | (4.3) | (1.6) | (7.4) | (4.0) | (-0.3) | (2.0) | (0.4) | (6.0) | (-1.4) | ||

| 일반직공무원 | (28.3) | (26.3) | (30.6) | (32.4) | (4.1) | (30.4) | (4.1) | (34.6) | (4.0) | ||

| 고시 및 전문직 | (8.1) | (8.6) | (7.6) | (10.5) | (2.4) | (9.2) | (0.6) | (12.0) | (4.4) | ||

| 기능분야 자격증 및기타 | (20.6) | (16.9) | (24.9) | (18.9) | (-1.7) | (17.9) | (1.0) | (19.9) | (-5.0) | ||

1) 취업시험 준비분야의 구성비는 지난1주간 취업준비자 기준임

댓글