인구주택총조사 결과로 분석한 우리나라 청년세대의 변화(2000~2020)

2023.11.27 통계청

|

인구주택총조사 결과로 분석한

우리나라 청년세대의 변화(2000~2020)

|

|

|

|

인구주택총조사 결과로 분석한

우리나라 청년세대의 변화(2000~2020)

|

|

|

2023. 11.

|

|

일 러 두 기

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

□ 최근 우리 사회 전반에 걸쳐 청년세대에 대한 관심이 집중되고 있으며, 이에 따라 변화하는 청년세대의 모습을 들여다볼 수 있는 다양한 분석들이 요구되고 있습니다.

□ 분석자료로 2000년 이후 인구주택총조사 결과를 활용하였고, ‘청년기본법’에서 정의하는 만 19~34세 청년인구를 대상으로 분석하였습니다.

ㅇ 청년세대의 교육, 경제활동, 혼인 등의 특성별 분석은 일반가구에 거주하는 내국인 청년을 대상으로 하였습니다.

ㅇ ‘사회활동’과 ‘생활비원천’ 항목은 조사항목의 응답대상에 해당하는 만 20~34세를 대상으로 분석하였습니다.

□ 보도자료에 수록된 숫자는 반올림한 것으로 각 항목의 합계 또는 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.

□ 이 보도자료는 통계청 누리집(https://kostat.go.kr)에서 보실 수 있습니다.

|

|||

|

|

목 차

|

|

|

|

|

|

|

1. 인구··· 1

2. 교육정도··· 3

3. 경제활동··· 4

4. 혼인상태··· 6

5. 사회활동··· 7

6. 거주가구유형··· 8

6-1. 혼자사는 청년세대··· 9

6-2. 부모와 동거하는 청년세대··· 12

7. 생활비원천··· 13

8. 거주지이동··· 14

9. 통근・통학··· 16

|

||

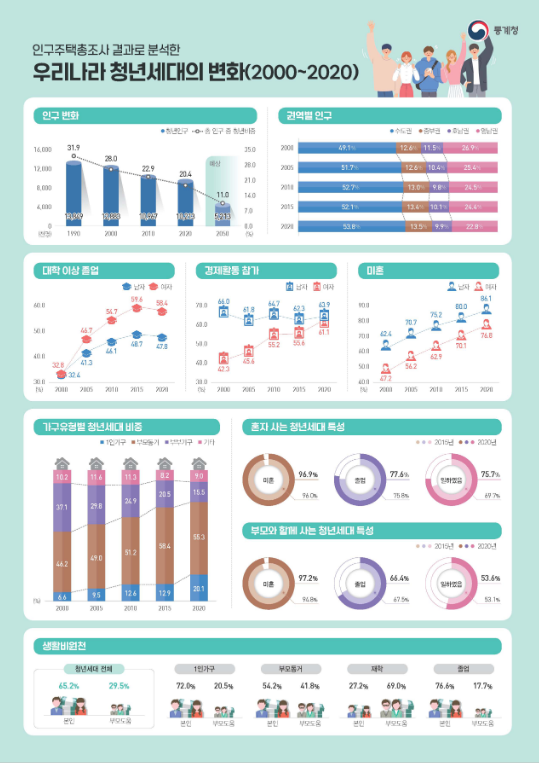

1. 인구

|

2020년 청년세대는 10,213천명으로 우리나라 총인구의 20.4%를 차지, 1990년 이후 청년인구 비중이 지속적으로 감소하고 있으며 2050년 11.0%로 하락할 것으로 전망

|

□ 2020년 기준 청년세대 인구는 10,213천명으로 총인구(50,133천명)의 20.4%를 차지하고 있으며, 2015년의 21.5% 대비 1.1%p 감소한 것으로 나타남

[ 총인구 및 청년세대 인구 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

우리나라

총인구

|

청년세대

인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||

|

2000

|

45,985

|

12,883

|

-537

|

-4.0

|

28.0

|

-2.1

|

|

2005

|

47,041

|

12,068

|

-815

|

-6.3

|

25.7

|

-2.4

|

|

2010

|

47,991

|

10,967

|

-1,101

|

-9.1

|

22.9

|

-2.8

|

|

2015

|

49,706

|

10,696

|

-271

|

-2.5

|

21.5

|

-1.3

|

|

2020

|

50,133

|

10,213

|

-483

|

-4.5

|

20.4

|

-1.1

|

※ 내국인 대상

□ 총인구 중에서 청년세대 인구가 차지하는 비중은 1990년에 31.9%(13,849천명)로 가장 높았으며, 2020년 초반까지 감소추세가 지속되면서 2050년 청년인구 비중은 11.0%로 하락 전망

|

2020년 청년세대의 53.8%가 수도권에 거주하며, 2000년 이후 수도권‧중부권에 거주하는 청년세대 비중은 점차 증가한 반면, 호남권‧영남권에서는 점차 감소

|

□ 2020년 청년세대의 53.8%(5,491천명)가 수도권에 거주하고 있으며, 2005년 이후 절반 이상의 청년세대가 수도권에 거주하는 것으로 나타남

[ 청년세대 수도권 거주 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

청년세대

인구

|

수도권

거주인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||

|

2000

|

12,883

|

6,324

|

-

|

-

|

49.1

|

-

|

|

2005

|

12,068

|

6,234

|

-89

|

-1.4

|

51.7

|

2.6

|

|

2010

|

10,967

|

5,779

|

-456

|

-7.3

|

52.7

|

1.0

|

|

2015

|

10,696

|

5,574

|

-205

|

-3.5

|

52.1

|

-0.6

|

|

2020

|

10,213

|

5,491

|

-83

|

-1.5

|

53.8

|

1.6

|

□ 2000년 대비 청년세대의 비중이 증가한 권역은 수도권과 중부권으로 수도권은 49.1%에서 53.8%로 4.7%p, 중부권은 12.6%에서 13.5%로 1.0%p 증가하였고, 호남권과 영남권은 각각 1.5%p, 4.1%p 감소

2. 교육정도

|

2020년 청년세대 중 대학이상 졸업자 비중은 53.0%로, 여자가 58.4%로 남자 47.8%보다 높았으며, 성별 비중 차이는 2015년까지 커지다가 2020년에 소폭 감소

|

□ 청년세대 중 대학이상 고등교육 졸업자*는 2020년 5,098천명으로 2015년 5,295천명대비 3.7% 감소

* 조사시점 고등교육(대학‧대학교‧대학원) 졸업자로 대학원이상 재학‧수료자 포함

ㅇ 청년세대 중 대학이상 졸업자의 비중이 2010년에 50.5%로 처음으로 절반이상을 차지하였으며, 2020년에는 53.0%로 2015년 대비 소폭(1.2%p) 감소

[ 청년세대 대학이상 고등교육 졸업 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

청년세대

인구

|

대학이상

졸업인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||

|

2000

|

11,851

|

3,861

|

-

|

-

|

32.6

|

-

|

|

2005

|

11,054

|

4,877

|

1,016

|

26.3

|

44.1

|

11.5

|

|

2010

|

9,976

|

5,040

|

163

|

3.3

|

50.5

|

6.4

|

|

2015

|

9,770

|

5,295

|

255

|

5.1

|

54.2

|

3.7

|

|

2020

|

9,615

|

5,098

|

-196

|

-3.7

|

53.0

|

-1.2

|

□ 성별 대학이상 졸업자 비중은 2020년 남자 47.8%, 여자 58.4%로 여자가 남자보다 높았으며, 성별 비중 차이는 2015년까지 커지다가 2020년에 소폭 감소

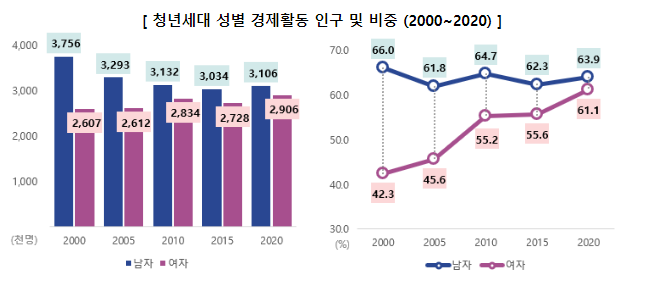

3. 경제활동

|

2020년 경제활동을 하는 청년세대 비중은 62.5%이며, 여자의 경제활동 비중은 61.1%로 2000년 이후 빠르게 증가하면서 성별 비중 차이가 2.7%p로 줄었고, 학업 중에 경제활동을 하는 비중이 28.4%로 2000년 대비 약 2배 증가

|

□ 2020년 청년세대 중 62.5%(6,012천명)이 경제활동*을 하고 있으며, 2015년 59.0%에 비해 3.6%p 증가한 것으로 나타남

* 조사기준시점 지난 일주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 한 경우(주로일함, 틈틈이 일함, 휴가등으로 잠시 쉬고 있음)

[ 청년세대 경제활동 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

청년세대

인구

|

경제활동

인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||

|

2000

|

11,851

|

6,363

|

-

|

-

|

53.7

|

-

|

|

2005

|

11,054

|

5,905

|

-458

|

-7.2

|

53.4

|

-0.3

|

|

2010

|

9,976

|

5,966

|

60

|

1.0

|

59.8

|

6.4

|

|

2015

|

9,770

|

5,762

|

-204

|

-3.4

|

59.0

|

-0.8

|

|

2020

|

9,615

|

6,012

|

250

|

4.3

|

62.5

|

3.6

|

□ 2000년 이후 성별 경제활동 비중을 보면, 남자는 증감을 반복하고 여자는 2000년 42.3%에서 지속적으로 증가하여 2020년 61.1%로 크게 증가함

ㅇ 성별 경제활동 비중 차이는 2000년 23.6%p에서 2020년 2.7%p로 감소

□ 교육상태에 따른 경제활동을 살펴보면, 학업 중인 상태(재학‧휴학)에서도 경제활동을 하는 비중이 2020년 28.4%로 2000년 대비 약 2배 증가

ㅇ 특히, 가사‧학업 등 다른 활동을 하면서「틈틈이 일함」의 비중은 2015년 12.5%보다 약 2배 증가한 22.4%를 차지

[ 청년세대 교육상태별 경제활동 (2010~2020) ]

(단위: 천명, %, %p)

|

|

재학‧휴학

|

졸업‧수료‧중퇴

|

|||||||

|

2010

|

2015

|

2020

|

2015년대비

|

2010

|

2015

|

2020

|

2015년대비

|

||

|

증감

|

증감

|

||||||||

|

전체

|

2,414

|

2,399

|

2,457

|

58

|

7,562

|

7,371

|

7,158

|

-214

|

|

|

일하였음

|

598

|

505

|

699

|

193

|

5,368

|

5,256

|

5,313

|

57

|

|

|

|

주로일함

|

314

|

197

|

131

|

-66

|

5,010

|

4,966

|

4,907

|

-59

|

|

틈틈이 일함

|

261

|

300

|

550

|

250

|

150

|

166

|

218

|

52

|

|

|

잠시쉬고있음

|

23

|

9

|

18

|

9

|

208

|

125

|

188

|

63

|

|

|

일하지않았음

|

1,816

|

1,894

|

1,758

|

-136

|

2,194

|

2,115

|

1,845

|

-270

|

|

|

전체

|

100.0

|

100.0

|

100.0

|

-

|

100.0

|

100.0

|

100.0

|

-

|

|

|

일하였음

|

24.8

|

21.1

|

28.4

|

7.4

|

71.0

|

71.3

|

74.2

|

2.9

|

|

|

|

주로일함

|

13.0

|

8.2

|

5.3

|

-2.9

|

66.3

|

67.4

|

68.6

|

1.2

|

|

틈틈이 일함

|

10.8

|

12.5

|

22.4

|

9.9

|

2.0

|

2.2

|

3.0

|

0.8

|

|

|

잠시쉬고있음

|

0.9

|

0.4

|

0.7

|

0.4

|

2.7

|

1.7

|

2.6

|

0.9

|

|

|

일하지않았음

|

75.2

|

78.9

|

71.6

|

-7.4

|

29.0

|

28.7

|

25.8

|

-2.9

|

|

4. 혼인상태

|

2020년 청년세대의 「미혼」 비중은 81.5%이며, 평균혼인연령*대인 30~34세의 미혼 비중은 56.3%로 2000년 18.7%에 비해 약 3배 증가한 수준

|

* 통계청, 2022년 혼인통계결과: 평균혼인연령 남-33.2세, 여-30.8세(2020)

□ 2020년 혼인상태가「미혼」인 청년세대는 7,837천명으로 전체의 81.5%를 차지하였고, 2015년 75.0% 대비 6.5%p 증가

[ 청년세대 미혼 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

청년세대

인구

|

미혼인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||

|

2000

|

11,851

|

6,464

|

-

|

-

|

54.5

|

-

|

|

2005

|

11,054

|

6,986

|

522

|

8.1

|

63.2

|

8.7

|

|

2010

|

9,976

|

6,874

|

-112

|

-1.6

|

68.9

|

5.7

|

|

2015

|

9,770

|

7,332

|

458

|

6.7

|

75.0

|

6.1

|

|

2020

|

9,615

|

7,837

|

505

|

6.9

|

81.5

|

6.5

|

□ 여자의「미혼」비중이 2005년에 56.2%로 절반을 넘었고, 비중의 증가폭이 남자보다 더 큰 것으로 나타나 성별 비중 차이는 점차 줄어드는 추세

□ 연령별로는 2020년 30~34세의 미혼 비중이 2000년(18.7%)에 비해 약 3배 증가한 56.3%로 다른 연령대에 비해 빠르게 증가한 모습이며, 25~29세의 미혼 비중이 2000년 대비 33.2%p 증가하면서 2020년 87.4% 수준

5. 사회활동(만20~34세)

|

2020년 청년세대의 사회활동 참여율은 24.0%로 전국민의 30.2%보다 6.2%p 낮고, 10년전에 비해 「종교」, 「친목」활동은 감소, 「문화」활동은 다른 활동에 비해 큰 폭으로 증가

|

□ 2020년 단체‧동호회에 참여하여 사회활동*한 청년세대는 2,199천명으로 전체 청년의 24.0%를 차지하였으며, 2015년과는 유사한 수준임

* 조사기준시점 지난 1년 동안 1회이상 단체나 동호회에 직접 참여하여 활동

ㅇ 2020년 청년세대의 사회활동 참여율은 전국민의 참여율 30.2% 대비 6.2%p 낮음

[ 청년세대 사회활동참여1] (2010~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

청년세대

인구

|

사회활동

참여인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

전국민

참여율

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

|||||

|

2010

|

9,496

|

2,564

|

-

|

-

|

27.0

|

-

|

34.0

|

|

2015

|

9,242

|

2,202

|

-362

|

-14.1

|

23.8

|

-3.2

|

31.3

|

|

2020

|

9,145

|

2,199

|

-3

|

-0.1

|

24.0

|

0.2

|

30.2

|

1) 분야별(사회, 경제, 문화, 정치, 종교, 지역단체, 친목, 교육) 단체 또는 동호회에 가입하고 참여한 활동으로 2010년부터 조사시작

□ 분야별 사회활동은「문화」분야의 경우 2010년 21.8% 대비 18.1%p 증가하여 2020년 39.9%로 나타났고,「종교」,「친목」분야는 감소한 것으로 나타남

ㅇ 전국민의 분야별 참여율과 비교해 보면, 2020년 전국민의 사회활동은 「친목」,

「문화」순으로 높은 반면, 청년세대는「문화」,「친목」순으로 높게 나타남

6. 거주가구유형

|

2020년 「혼자사는」 청년세대 비중은 20.1%로 2000년에 비해 약 3배 증가한 수준이며, 「부모와 동거」 하는 비중은 55.3%로 2000년 이후 증가추세를 유지하다 소폭 감소로 전환

|

□ 2020년「혼자사는」청년세대의 비중은 20.1%,「부모와 동거」하는 청년세대 비중은 55.3%로 나타남

ㅇ「혼자사는」청년의 비중은 2000년 이후 지속적으로 증가 추세를 보이는 가운데 2015년 12.9%에서 2020년 20.1%로 대폭 증가하였으며,「부모와 동거」하는 비중은 2015년까지 증가세를 보이다 2020년에는 5년전 대비 감소로 전환

[ 청년세대 거주가구유형 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %)

|

|

청년세대

인구

|

거주가구유형 인구

|

거주가구유형 비중

|

||||||

|

1인가구

|

부모동거

|

부부가구

|

기타

|

1인가구

|

부모동거

|

부부가구

|

기타

|

||

|

2000

|

11,851

|

781

|

5,470

|

4,394

|

1,206

|

6.6

|

46.2

|

37.1

|

10.2

|

|

2005

|

11,054

|

1,052

|

5,421

|

3,299

|

1,283

|

9.5

|

49.0

|

29.8

|

11.6

|

|

2010

|

9,976

|

1,253

|

5,108

|

2,484

|

1,131

|

12.6

|

51.2

|

24.9

|

11.3

|

|

2015

|

9,770

|

1,259

|

5,708

|

2,000

|

804

|

12.9

|

58.4

|

20.5

|

8.2

|

|

2020

|

9,615

|

1,935

|

5,321

|

1,489

|

870

|

20.1

|

55.3

|

15.5

|

9.0

|

□ 20대 중반이후 청년세대는 2000년에는「부모와 동거」하는 비중이 줄고

「부부가구」비중이 증가하는 모습이며, 2020년에는「부부가구」비중이 줄고「1인가구」의 비중 증가가 현저함

6-1. 혼자사는 청년세대

|

2020년 혼자사는 청년세대 인구는 1,935천명이며, 그 중 96.9%는 「미혼」, 77.6%가 「졸업」, 75.7%가 「경제활동」을 하고 있었으며, 5년전 대비 모두 증가

|

□ 2020년 혼자사는 청년세대는 1,935천명으로 2015년 대비 53.8% 증가

ㅇ 2020년 혼자사는「여자」가 875천명으로 2015년 대비 340천명(63.5%) 증가

ㅇ 연령별로는「25~29세」인구가 2015년 대비 80.7% 증가한 820천명으로 타 연령대에 비해 가장 큰 인구규모를 나타냄

[ 혼자사는 청년세대 특성 (2015~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

인구

|

비중

|

||||||

|

2015

|

2020

|

5년전대비

|

2015

|

2020

|

5년전대비

|

|||

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||||

|

전체

|

1,259

|

1,935

|

677

|

53.8

|

100.0

|

100.0

|

-

|

|

|

성별

|

남자

|

724

|

1,061

|

337

|

46.6

|

57.5

|

54.8

|

-2.7

|

|

여자

|

535

|

875

|

340

|

63.5

|

42.5

|

45.2

|

2.7

|

|

|

연령

|

19~24세

|

335

|

514

|

180

|

53.7

|

26.6

|

26.6

|

0.0

|

|

25~29세

|

453

|

820

|

366

|

80.7

|

36.0

|

42.3

|

6.3

|

|

|

30~34세

|

471

|

602

|

131

|

27.8

|

37.4

|

31.1

|

-6.3

|

|

□ 2020년 혼자사는 청년세대 중 특징을 살펴보면 96.9%가「미혼」이었고, 77.6%가「학업을 종료(졸업‧수료‧중퇴)」한 경우였으며,「경제활동」을 하고 있는 청년은 전체의 75.7%로 2015년 대비 모두 증가

|

2020년 청년세대가 혼자사는 이유는 「본인의 직장때문」인 경우가 55.7%로 가장 많고, 「본인의 독립생활」 23.6%, 「본인의 학업때문」 14.8% 순임

|

□ 2020년 청년세대가 부모, 배우자 등과 떨어져 혼자 살고 있는 주된 이유는

「본인의 직장때문」인 경우가 55.7%로 가장 많고,「본인의 독립생활」 23.6%,「본인의 학업때문」14.8% 순으로 나타남

ㅇ 성별로는「본인의 직장 때문」인 경우가 남자 56.7%, 여자 54.5%로 가장 많았고, 다음으로 남녀 모두「본인의 독립생활」,「본인의 학업때문」순임

ㅇ 연령대별로는 19~24세의 경우엔「본인의 학업때문」이 44.6%로 가장 많았으며, 25~29세와 30~34세에는「본인의 직장때문」인 경우가 64.1%, 63.1%로 높은 비중을 차지

[ 청년세대 혼자사는 이유 (2020) ]

(단위: %)

|

|

전체

|

본인의

직장때문

|

본인의

학업때문

|

본인의

독립생활

|

가족의 학업‧ 건강‧취업 등

|

기타1)

|

|

|

전체

|

100.0

|

55.7

|

14.8

|

23.6

|

4.2

|

1.7

|

|

|

성별

|

남자

|

100.0

|

56.7

|

14.6

|

22.8

|

4.0

|

1.9

|

|

여자

|

100.0

|

54.5

|

15.1

|

24.6

|

4.3

|

1.5

|

|

|

연령

|

19~24세

|

100.0

|

33.6

|

44.6

|

16.3

|

4.3

|

1.2

|

|

25~29세

|

100.0

|

64.1

|

6.3

|

24.3

|

3.8

|

1.5

|

|

|

30~34세

|

100.0

|

63.1

|

0.9

|

29.1

|

4.6

|

2.3

|

|

|

혼인

경험

|

경험없음(미혼)

|

100.0

|

55.6

|

15.3

|

23.7

|

3.7

|

1.6

|

|

경험있음2)

|

100.0

|

57.3

|

0.6

|

21.4

|

17.2

|

3.5

|

|

|

교육

상태

|

재학‧휴학

|

100.0

|

17.7

|

65.6

|

10.7

|

4.7

|

1.2

|

|

졸업‧수료‧중퇴

|

100.0

|

66.6

|

0.2

|

27.3

|

4.0

|

1.8

|

|

|

경제

활동

|

하였음

|

100.0

|

66.4

|

4.7

|

23.7

|

3.6

|

1.6

|

|

하지 않았음

|

100.0

|

22.1

|

46.5

|

23.4

|

4.2

|

2.0

|

|

1) 본인의 건강, 가족과 사별 포함, 2) 배우자있음, 이혼, 사별 포함

|

2020년 혼자사는 청년세대는 「단독주택」에 거주하는 비중이 50.8%로 가장 높고, 점유형태는 「월세」 58.2%, 「전세」 26.6% 「자가」 10.5% 순임

|

□ 2020년 혼자사는 청년세대의 거처유형은「단독주택」의 비중이 50.8%로 가장 높고,「아파트」20.8%,「주택이외의 거처」14.9% 순으로 2015년 대비

「아파트」에 거주하는 청년세대의 비중이 증가

ㅇ 특히, 2020년「아파트」에 거주하는 청년세대 증감률이 80.6%으로 가장 높았으며, 다음으로「연립·다세대 주택」증감률이 높게 나타남

□ 점유형태의 경우 2020년「월세(사글세)」의 비중이 58.2%,「전세」26.6%,

「자가」10.5% 순으로 높게 나타남

ㅇ 2015년 대비「월세」의 비중은 65.6%에서 7.4%p 감소하였고,「전세」,

「자가」비중은 각각 6.0%p, 2.8%p 증가한 것으로 나타남

[ 혼자사는 청년세대 주거실태 (2015~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

인구

|

구성비

|

||||||

|

2015

|

2020

|

5년전대비

|

2015

|

2020

|

5년전대비

|

|||

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||||

|

전체

|

1,259

|

1,935

|

677

|

53.8

|

100.0

|

100.0

|

-

|

|

|

거처종류

|

단독주택1)

|

699

|

983

|

283

|

40.5

|

55.6

|

50.8

|

-4.8

|

|

아파트

|

223

|

403

|

180

|

80.6

|

17.7

|

20.8

|

3.1

|

|

|

연립‧다세대 주택

|

152

|

263

|

110

|

72.4

|

12.1

|

13.6

|

1.5

|

|

|

주택이외의 거처2)

|

184

|

287

|

103

|

56.0

|

14.6

|

14.9

|

0.2

|

|

|

점유

형태

|

자가

|

96

|

203

|

107

|

111.0

|

7.6

|

10.5

|

2.8

|

|

전세

|

260

|

515

|

255

|

98.3

|

20.6

|

26.6

|

6.0

|

|

|

월세(사글세)

|

825

|

1127

|

301

|

36.5

|

65.6

|

58.2

|

-7.4

|

|

|

무상

|

78

|

91

|

14

|

17.5

|

6.2

|

4.7

|

-1.5

|

|

1) 일반단독주택, 다가구단독주택, 영업겸용단독주택, 비거주용건물내 주택, 2) 오피스텔 포함

6-2. 부모와 동거하는 청년세대

|

2020년 부모와 동거하는 청년세대는 5,321천명으로 5년전 대비 감소, 「미혼」이 97.2%, 「졸업」 66.4%, 53.6%가 「경제활동」을 하고 있었으며, 부모와 동거하는 청년세대 중 졸업 비중은 5년전에 비해 감소

|

□ 2020년 부모와 같이 살고 있는 청년세대는 5,321천명으로 2015년 대비 6.8% 감소

ㅇ「남자」의 비중은 52.5%로「여자」47.5% 보다 5.1%p 더 높게 나타났으며, 2015년과 유사한 수준임

ㅇ 연령별 비중은「19~24세」가 45.7%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 2015년 대비 부모와 동거하는「25~29세」청년세대가 23천명 소폭 증가

[ 부모와 거주하는 청년세대 특성 (2015~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

인구

|

구성비

|

||||||

|

2015

|

2020

|

5년전대비

|

2015

|

2020

|

5년전대비

|

|||

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||||

|

전체

|

5,708

|

5,321

|

-387

|

-6.8

|

100.0

|

100.0

|

-

|

|

|

성별

|

남자

|

2,946

|

2,796

|

-149

|

-5.1

|

51.6

|

52.5

|

0.9

|

|

여자

|

2,762

|

2,525

|

-237

|

-8.6

|

48.4

|

47.5

|

-0.9

|

|

|

연령

|

19~24세

|

2,610

|

2,430

|

-180

|

-6.9

|

45.7

|

45.7

|

-0.1

|

|

25~29세

|

1,837

|

1,860

|

23

|

1.3

|

32.2

|

35.0

|

2.8

|

|

|

30~34세

|

1,260

|

1,030

|

-230

|

-18.2

|

22.1

|

19.4

|

-2.7

|

|

□ 2020년 부모와 동거하는 청년세대 중 미혼이 97.2%, 학업을 종료한 경우가 66.4%, 경제활동을 하는 청년은 53.6%로 나타남

7. 생활비원천(만20~34세)

|

2020년 우리나라 청년세대의 65.2%는「본인의 일‧직업(배우자포함)」을 통해 생활비를 충당하고 있으며, 「부모의 도움」을 받는 청년세대는 남자가 여자보다 높고, 20~24세에서 가장 높고 30~34세에서 가장 낮음

|

□ 2020년 청년세대의 생활비원천은「본인의 일‧직업(배우자포함)」인 경우가 65.2%로 가장 많았으며,「부모의 도움」은 29.5%를 차지

ㅇ「부모의 도움」으로 생활비를 충당하는 청년세대는 남자의 경우 32.0%, 여자 26.9%로 남자가 5.2%p 더 높은 비중을 차지하였고, 연령별로는 20~24세의 경우 57.2%로 가장 높고, 30~34세는 10.3%로 가장 낮음

□ 부모와 동거하는 경우「부모의 도움」을 받는 비중이 41.8%로 혼자사는 청년세대의 20.5%보다 높은 것으로 나타남

□ 재학・휴학중인 청년세대 69.0%가「부모의 도움」으로 생활하고 있으며, 졸업・수료・중퇴한 청년중에도 17.7%가「부모의 도움」을 받고 있는 것으로 나타남

□ 한편, 경제활동을 하지 않는 청년세대의 77.3%는「부모의 도움」을 받고 있으며, 경제활동을 하는 경우에도 3.4%는「부모의 도움」을 받는 것으로 나타남

[ 청년세대의 생활비 원천1] 비중 (2020) ]

(단위: %)

|

|

전체

|

단일수단

|

복합수단

|

||||

|

본인 일‧직업

(배우자포함)

|

부모의 도움

|

금융자산

부동산,연금

|

기타2)

|

||||

|

전체

|

100.0

|

65.2

|

29.5

|

2.3

|

0.9

|

2.2

|

|

|

성별

|

남자

|

100.0

|

62.8

|

32.0

|

2.2

|

0.9

|

2.1

|

|

여자

|

100.0

|

67.6

|

26.9

|

2.4

|

0.8

|

2.3

|

|

|

연령

|

20~24세

|

100.0

|

39.2

|

57.2

|

1.4

|

1.0

|

1.2

|

|

25~29세

|

100.0

|

70.9

|

23.6

|

2.4

|

0.8

|

2.3

|

|

|

30~34세

|

100.0

|

82.8

|

10.3

|

3.1

|

0.8

|

2.9

|

|

|

가구형태

|

1인가구

|

100.0

|

72.0

|

20.5

|

3.3

|

0.5

|

3.7

|

|

부모와동거

|

100.0

|

54.2

|

41.8

|

1.8

|

0.9

|

1.3

|

|

|

교육

상태

|

재학・휴학

|

100.0

|

27.2

|

69.0

|

1.7

|

0.9

|

1.3

|

|

졸업・수료・중퇴

|

100.0

|

76.6

|

17.7

|

2.5

|

0.8

|

2.4

|

|

|

경제

활동

|

활동함

|

100.0

|

93.7

|

3.4

|

0.7

|

0.2

|

2.0

|

|

활동하지않음

|

100.0

|

12.9

|

77.3

|

5.3

|

2.1

|

2.4

|

|

1) 20세이상 생활비 원천은 2020년부터 조사, 2) 자녀의 도움, 국가 및 지방자치단체의 보조 포함

8. 거주지 이동

|

2020년 출생지 권역을 떠나 이동한 청년세대의 비중이 중부권 34.3%, 호남권 35.5%, 영남권 25.6%으로 수도권보다 높게 나타났으며, 중부권・호남권・영남권 모두 수도권으로의 이동이 가장 많았음

|

□ 2020년 출생지 권역을 벗어나 거주지를 이동한 청년세대는 수도권의 경우 462천명으로 수도권 출생인구 중 10.3%를 차지

ㅇ 2020년 출생지 권역을 이동한 청년세대 비중은 중부권 34.3%, 호남권 35.5%, 영남권 25.6%로 수도권의 10.3%보다 높은 것으로 나타남

□ 2010년에 비해 출생지 권역을 떠나 다른 권역으로 이동한 청년세대 비중이 감소한 지역은 중부권‧호남권‧영남권, 증가한 지역은 수도권으로 나타남

ㅇ 2010년 대비 다른 권역으로 이동한 청년세대 비중 감소는 호남권 9.8%p, 중부권 9.5%p, 영남권 0.4%p 순임

[ 권역별 청년세대의 거주지 이동 (2010~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

권역

출생인구

|

비이동

|

이동

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감

|

||||||

|

수도권

|

2010

|

4,027

|

3,639

|

388

|

-

|

9.6

|

-

|

|

2015

|

4,323

|

3,885

|

438

|

50

|

10.1

|

0.5

|

|

|

2020

|

4,465

|

4,004

|

462

|

24

|

10.3

|

0.2

|

|

|

중부

권

|

2010

|

1,452

|

817

|

635

|

-

|

43.7

|

-

|

|

2015

|

1,286

|

814

|

472

|

-163

|

36.7

|

-7.0

|

|

|

2020

|

1,219

|

801

|

418

|

-54

|

34.3

|

-2.5

|

|

|

호남권

|

2010

|

1,512

|

826

|

686

|

-

|

45.4

|

-

|

|

2015

|

1,289

|

810

|

480

|

-206

|

37.2

|

-8.2

|

|

|

2020

|

1,202

|

775

|

427

|

-53

|

35.5

|

-1.7

|

|

|

영남권

|

2010

|

2,935

|

2,171

|

764

|

-

|

26.0

|

-

|

|

2015

|

2,793

|

2,126

|

667

|

-98

|

23.9

|

-2.2

|

|

|

2020

|

2,636

|

1,961

|

675

|

8

|

25.6

|

1.7

|

|

□ 2020년 출생지 권역을 떠나 거주지를 이동한 인구 중 수도권의 경우 중부권으로의 이동이 58.3%로 가장 많았고, 중부권은 83.1%, 호남권 74.5%, 영남권 75.9%가 수도권으로 이동함

9. 통근․통학

|

청년세대 중 통근・통학하는 인구는 2020년 6,912천명으로 전체의 71.9%였으며, 이 중 「다른 시도」 로 통근・통학하는 비중은 14.4%임

|

□ 2020년 청년세대 9,615천명 중 통근‧통학하는 인구는 6,912천명으로 전체의 71.9%를 차지

[ 청년세대 통근‧통학 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %, %p)

|

|

청년세대

인구

|

통근‧통학

인구

|

5년전대비

|

비중

|

5년전대비

|

|

|

증감

|

증감률

|

증감

|

||||

|

2000

|

11,851

|

7,969

|

-

|

-

|

67.2

|

-

|

|

2005

|

11,054

|

7,429

|

-540

|

-6.8

|

67.2

|

0.0

|

|

2010

|

9,976

|

7,765

|

336

|

4.5

|

77.8

|

10.6

|

|

2015

|

9,770

|

7,376

|

-389

|

-5.0

|

75.5

|

-2.3

|

|

2020

|

9,615

|

6,912

|

-464

|

-6.3

|

71.9

|

-3.6

|

□ 통근‧통학하는 청년세대 6,912천명의 통근‧통학지는 거주지 시도 내「동일 시군구」59.8%,「다른 시군구」25.8%,「다른 시도」14.4% 순임

ㅇ「다른 시도」로 통근‧통학하는 비중은 2015년까지 증가추세였으나, 2020년 3.5%p 감소하여 14.4%로 나타남

[ 청년세대의 통근‧통학지 유형 (2000~2020) ]

(단위: 천 명, %)

|

|

인구

|

비중1)

|

||||||

|

통근‧통학

|

거주지 시도 내

|

다른시도

|

통근‧통학

|

거주지 시도 내

|

다른시도

|

|||

|

동일

시군구

|

다른

시군구

|

동일

시군구

|

다른

시군구

|

|||||

|

2000

|

7,969

|

4,428

|

2,315

|

1,227

|

100.0

|

55.6

|

29.0

|

15.4

|

|

2005

|

7,429

|

3,424

|

2,765

|

1,239

|

100.0

|

46.1

|

37.2

|

16.7

|

|

2010

|

7,765

|

4,014

|

2,137

|

1,300

|

100.0

|

51.7

|

27.5

|

16.7

|

|

2015

|

7,376

|

3,816

|

2,238

|

1,321

|

100.0

|

51.7

|

30.3

|

17.9

|

|

2020

|

6,912

|

4,133

|

1,782

|

998

|

100.0

|

59.8

|

25.8

|

14.4

|

1) 2005~2015은 통근・통학지가 ‘미상’ 인 경우가 있어 비중의 합이 100.0%가 아님

|

2020년 수도권에 거주하는 청년세대 중 19.8%가 「다른 시도」로 통근・통학하고 있으며, 중부권(7.1%), 호남권(5.0%), 영남권(9.0%)에 비해 높은 비중을 차지

|

□ 2020년 청년세대 중「다른 시도」로 통근‧통학하는 비중은 수도권이 19.8%로 가장 높고, 영남권 9.0%, 중부권 7.1%, 호남권 5.0% 순으로 나타남

[ 권역별 청년세대의 통근‧통학지 유형 (2020) ]

(단위: 천 명, %)

|

|

인구

|

비중

|

||||||

|

통근‧통학

|

거주지 시도 내

|

다른시도

|

통근‧통학

|

거주지 시도 내

|

다른시도

|

|||

|

동일

시군구

|

다른

시군구

|

동일

시군구

|

다른

시군구

|

|||||

|

수도권

|

3,856

|

1,897

|

1,194

|

765

|

100

|

49.2

|

31.0

|

19.8

|

|

중부권

|

900

|

717

|

119

|

64

|

100

|

79.6

|

13.2

|

7.1

|

|

호남권

|

651

|

512

|

107

|

33

|

100

|

78.6

|

16.4

|

5.0

|

|

영남권

|

1,505

|

1,007

|

362

|

136

|

100

|

66.9

|

24.0

|

9.0

|

□ 수도권은「다른 시도」로 통근‧통학하는 비중이 2000년 대비 3.2%p 감소, 중부권은 0.9%p 증가, 호남권․영남권은 유사한 수준임

|

우리나라 청년세대는 통근・통학시 주로 「버스・지하철」과 같은 대중교통수단을 이용하며, 소요시간은 2020년 기준 「수도권」이 41분, 그 외 권역은 25~30분임

|

□ 2020년 청년세대가 통근‧통학 시 이용하는 교통수단은「버스․지하철」이 43.5%로 가장 많고,「승용차‧승합차」가 33.2%로 다음 순임

ㅇ 이용교통수단 중「통근・통학버스」의 비중은 감소하는 추세이며, 그 외 교통수단은 증감이 반복하고 있는 것으로 나타남

[ 권역별 청년세대의 통근‧통학시 이용교통수단 (2000~2020) ]

(단위: %)

|

|

계

|

걸어서

자전거

|

승용차

승합차

|

버스

지하철

|

통근통학

버스

|

기타

|

복합수단

|

|

2000

|

100.0

|

13.5

|

29.7

|

45.3

|

6.8

|

2.6

|

2.1

|

|

2005

|

100.0

|

16.3

|

31.6

|

42.9

|

6.5

|

1.5

|

1.3

|

|

2010

|

100.0

|

16.3

|

29.0

|

43.9

|

5.9

|

1.3

|

3.6

|

|

2015

|

100.0

|

15.9

|

28.6

|

44.8

|

5.6

|

1.0

|

4.2

|

|

2020

|

100.0

|

15.7

|

33.2

|

43.5

|

4.2

|

0.7

|

2.7

|

□ 2020년 통근‧통학에 소요되는 평균시간은「수도권」이 41분으로 가장 길고,

「영남권」은 30분,「호남권」과「중부권」은 각각 26분, 25분으로 유사

ㅇ 통근‧통학에 소요되는 시간이「60분이상」인 청년세대는「수도권」의 경우 전체의 28.5%로 다른 권역에 비해 2~4배 높은 수준

[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)

'알면 도움이 되는 정책 및 지원사업 > 정부 정책뉴스' 카테고리의 다른 글

| ‘지식재산(IP)’, ‘금융’을 만나다 (1) | 2023.11.27 |

|---|---|

| 인공지능(AI) 활용 지능형(스마트) 품질관리 특허출원, 한국이 세계 1위 (0) | 2023.11.27 |

| 외식업계 외국인력 고용, 새로운 문이 열립니다 (0) | 2023.11.27 |

| 2023년 7차 디자인전문기업 금융지원 희망기업 모집 공고 (1) | 2023.11.26 |

| 식약처, 조현병 치료제 선택의 폭 확대 (1) | 2023.11.26 |

댓글