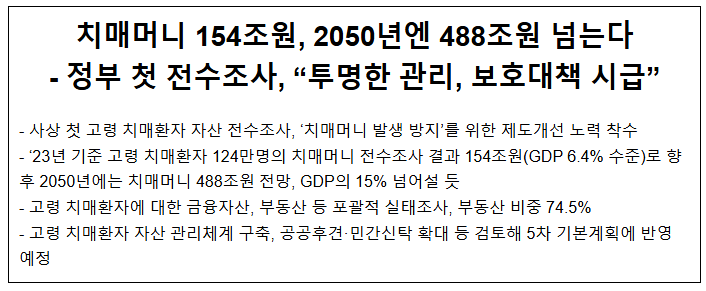

치매머니 154조원, 2050년엔 488조원 넘는다 - 정부 첫 전수조사, "투명한 관리, 보호대책 시급"

치매머니 154조원, 2050년엔 488조원 넘는다 - 정부 첫 전수조사, "투명한 관리, 보호대책 시급"

2025.05.07 저출산고령사회위원회

□ 빠르게 진행되고 있는 고령화 속에서 고령 치매환자의 자산, 일명 ‘치매머니’가 154조원에 달하는 것으로 나타났다.

ㅇ 저출산고령사회위원회(이하 위원회)는 6일 건강보험공단, 서울대 건강금융센터와 공동으로 추진한 고령 치매환자 자산 전수조사 결과를 발표했다.

ㅇ 정부차원에서 처음으로 실시한 이번 전수조사는 우리보다 먼저 고령화가 진행된 일본 등에서 이미 사회적 문제로 대두된 치매머니를 체계적으로 파악하고 정책적으로 대응하기 위한 첫 행보다.

□ 조사결과에 따르면, 2023년 기준 국내 65세 이상의 고령 치매환자는 약 124만 명이며, 이중 자산을 보유한 사람은 전체의 61%인 76만 명으로 추산되며, 이들이 보유한 소득 및 재산 등 총 자산은 GDP의 6.4% 수준인 154조 원에 이르는 것으로 나타났다. 1인당 평균 자산은 약 2억 원이다.

ㅇ 전체 인구의 2.4%인 고령 치매환자의 치매머니가 전체 GDP의 6.4% 수준인 것으로 나타나 인구 대비 자산 비중이 매우 높은 편이다.

ㅇ 그 중 비중이 가장 높은 부동산 자산은 전체의 74.1%인 약 114조원, 금융자산은 전체의 21.7%인 약 33.4조원을 차지해 치매로 인한 자산 동결이 실물경제에 미치는 영향이 결코 적지 않음을 알 수 있다.

<치매머니 현황(억원, `23년)>

|

|

소득

|

재산

|

|

|||||

|

근로소득

|

사업소득

|

금융소득

|

기타소득

|

금융재산*

|

부동산재산

|

그 외 재산

|

합계

|

|

|

(만명)

|

(5.6)

|

(8.8)

|

(1.9)

|

(39)

|

(1.9)

|

(61.5)

|

(0.1)

|

(76)

|

|

금액

|

14,758

|

14,348

|

8,508

|

26,165

|

333,561

|

1,137,959

|

117

|

1,535,416

|

|

소계

|

63,779

|

1,471,637

|

||||||

* 건보공단 금융소득 데이터를 바탕으로 서울대 건강금융센터(센터장: 홍석철 교수)가 추정

□ 세계에서 가장 빠른 고령화를 겪고 있는 한국은 향후 치매환자가 2030년 178.7만명, 2040년 285.1만명, 2050년에는 396.7만명으로 증가할 것으로 추산된다.

ㅇ 고령 치매인구 증가로 치매머니도 급속히 늘어 2050년에는 지금보다 3배 이상 늘어나 488조원까지 증가할 전망이다. 이는 2050년 예상 GDP의 15.6%에 해당하는 수준이다.

|

치매머니 현황 요약(‘23)

|

치매머니 추이

|

|

|

|

|

* 자료 : 건보공단 및 서울대 건강금융센터(‘25),

|

* 자료 : 서울대 건강금융센터(‘25)

|

□ 정부의 이번 첫 고령 치매환자 자산조사는 저출산고령사회위원회와 건강보험공단, 서울대 건강금융센터가 함께 진행했으며 2019년부터 2023년까지 최근 5개년을 대상으로 고령 치매환자 전체의 소득 및 재산 규모를 분석하였다.

ㅇ 조사에는 건강보험공단이 보유하고 있는 ➊공단 청구자료* 및 세대 관계 자료, ➋국세청·5대 공적연금기관 소득(종합소득·연금소득)**자료 및 지방자치단체 재산(주택·토지 등)자료 등이 활용됐다.

* 의료기관이 의료비 청구를 위해 건보공단에 제출하는 자료

** 소득 중 직장가입자 대상 보수자료는 공단 보유 자료 활용

ㅇ 다만, 조사결과 중 금융자산은 치매환자의 금융소득(이자, 배당 등)을 토대로 추정한 값이라는 한계가 있고, 건보공단 자료에는 연간 2,000만원 미만의 금융소득 발생자는 포함되지 않아서 실제보다 적게 추정*됐을 가능성이 있다.

* 건강보험고시에 따라 국세청이 금융소득 등을 건보공단에 통보할 때 하한기준(2,000만원 미만)에 해당하는 금융소득 발생자는 통보하지 않는 것으로 보이므로 금융자산 추정치는 실제치보다 과소 추정 가능성 있음(서울대 건강금융센터)

□ 이번 조사에 대해서 주형환 부위원장은 “우리나라 최초로 고령 치매환자의 실물자산과 소득을 전수조사하여, 치매머니의 전체 규모와 실체를 파악하게 됐다”면서 “치매머니가 사회 문제화 되면서 일본 언론에 보도된 치매머니 규모 추정* 자료보다 정확도 측면에서 우수하다”고 언급하였다.

* 일본 금융회사들이 추정한 것으로 장래인구추계 및 고령자 자산보유액, 치매유병률을 바탕으로 추산함

□ 주형환 부위원장은 “인지 기능이 저하된 고령 치매환자는 개인적으로는 자기 자산을 스스로 관리하지 못하여 가족이나 제3자에 의한 무단 사용 또는 사기*에 노출될 위험이 있고, 사회적으로는 치매환자 자산이 동결되면 투자 및 소비로 이어지는 경제 선순환 구조가 붕괴되는 문제가 있다”고 조사의 배경을 설명했다.

* 치매환자계좌에서 10억원이 넘는 돈을 빼간 혐의로 조선족 간병인 60대 구속(연합뉴스, ‘21.8.4)

** 치매걸린 아버지 250억 건물, 오빠가 가져갔어요(한국경제, ’24.5.29)

ㅇ 또한 주 부위원장은 “이번 치매머니 규모 파악은 체계적인 대책 마련을 위한 단초로서 중요한 의미가 있다”고 강조했다

□ 저출산고령사회위원회는 이번 조사를 시작으로 매 1년마다 치매머니 규모 변동 상황을 분석․공개하면서 추정조사․방법론도 지속적으로 개선하고 민간신탁 제도개선 및 활성화 방안, 치매공공후견 확대 방안, 공공신탁제도 도입 방안 등을 마련해 나갈 예정이다.

ㅇ 주형환 부위원장은 “관련 연구용역*도 진행한 후 치매머니에 대한 체계적인 관리 지원 대책을 마련해 연말에 발표될 제5차 저출산고령사회기본계획에 반영할 계획”이라고 밝혔다.

* 치매 진단 전후와 치매 진행 단계별 건강변화와 자산 변동 추적, 치매 고령자의 효율적인 자산 관리를 위한 정책 및 제도 마련, 민간 및 공공기관의 서비스 개발 등

붙임 : 1. 치매 고령자 자산규모 분석 결과

2. 치매 고령자 금융자산 추정 및 치매머니 추계 결과

|

붙임1

|

|

|

|

치매고령자 자산규모 분석 결과

|

|

|

2025. 5.

건강보험공단

|

치매 고령자 자산규모 분석 결과(건보공단)

|

□ 분석 개요

ㅇ (분석배경) 저출산고령사회위원회의 ‘초고령화 대응방향’ 발표(‘25.1)에 따라 치매노인 권익보호 강화 방안 마련을 위한 자료 요청

- 이에 건보공단 보유 빅데이터를 활용하여 최근 5년 간 치매고령자 보유자산 분석

ㅇ (분석내용) 고령 치매환자의 소득 및 재산 규모 통계

- (활용자료) ➊공단 청구자료 및 세대 관계 자료 ➋국세청·5대 공적연금기관 소득(종합소득·연금소득)*자료 및 지방자치단체 재산(주택·토지 등)자료

* 소득 중 직장가입자 대상 보수자료는 공단 보유 자료 활용

- (분석대상) 최근 5개년도(2019-2023년도) 고령 치매환자, 전체 환자 중 중증 환자군과 상속자가 없는 경우(무상속자)의 조합 총 4그룹으로 구분하여 분석

|

구분

|

고령 치매환자

|

고령 중증 치매환자

|

|

전체

|

➊ 전체 환자

|

➌ 중증 환자

|

|

무상속자

|

➋ 전체 환자 중 무상속자

|

➍ 중증 환자 중 무상속자

|

- (분석조건) 2019-2023년도 환자는 각각 2002년부터 기준연도까지 아래 조건에 해당되는 대상자로 정의(기준연도 이전 사망자 제외)

① 고령 치매 환자: 모든 상병 기준 치매진단코드(F01-F03, G30)를 진단받은 65세 이상 환자 ➊전체 환자 ➋전체 환자 중 무상속자*

② 중증 환자: 주상병 기준 치매진단코드(F01-F03, G30)로 입원한 65세 이상 환자 ➌중증 환자 ➍중증 환자 중 무상속자*

* 상속인 조건(배우자, 직계비속, 직계존속, 형제자매, 4촌 이내 방계혈족)에 포함되는 친족이 없는 경우(민법 제1000조, 제1003조)

- (결과 값) … 소득 및 자산 금액은 1억원 단위로 반올림

|

결과 값

|

내용

|

결과 값

|

내용

|

|

근로소득

|

직장가입자 보수 및 종합소득 내 근로소득

|

기타소득

|

기타소득+국민연금소득+직역연금소득

|

|

사업소득

|

사업소득+분리과세소득

|

부동산재산

|

건축물, 토지, 주택 과세표준

|

|

금융소득

|

이자소득+배당소득+분리과세소득

|

그 외 재산

|

선박, 항공기 과세표준

|

□ 주요결과

1) 전체 환자

ㅇ ‘23년도 기준 고령 치매환자 약 124만명 중, 자산보유자 76만명(전체 중 62%)의 총 자산은 약 120조원으로, 1인 평균 자산은 약 1.6억원

- 소득보유자 약 45만명(전체 환자 중 37%)의 소득 총액은 약 6조3,780억원으로 1인당 평균 1,400만원이며, 재산보유자 약 62만명(전체 환자 중 50%)의 재산 총액은 약 114조원으로 1인당 평균 1.8억원 보유

- ‘19년도 대비 ‘23년도 총 자산은 30.1% 상승, 전년도 대비 3.7% 감소하였고, ‘19년도 대비 ‘23년도 부동산재산 28.7%, 기타소득 57.9%, 금융소득 115.5% 상승

<고령 치매환자(전체 대상자)의 자산 규모>

|

구분

|

2019년도

|

2020년도

|

2021년도

|

2022년도

|

2023년도

|

|

|

치매환자수(명)

|

1,091,892

|

1,132,408

|

1,175,790

|

1,216,878

|

1,240,398

|

|

|

자산보유자수(명,%)

|

621,235 (56.9)

|

655,552 (57.9)

|

694,389 (59.1)

|

727,843 (59.8)

|

764,689 (61.6)

|

|

|

소득

|

근로소득(명)

|

36,821

|

42,953

|

45,294

|

50,451

|

56,439

|

|

근로소득(억원)

|

8,611

|

9,701

|

11,014

|

12,844

|

14,758

|

|

|

사업소득(명)

|

62,630

|

68,294

|

75,020

|

82,125

|

88,220

|

|

|

사업소득(억원)

|

10,460

|

11,039

|

12,043

|

13,195

|

14,348

|

|

|

금융소득(명)

|

8,387

|

8,512

|

7,483

|

8,761

|

18,559

|

|

|

금융소득(억원)

|

3,948

|

4,393

|

4,446

|

5,285

|

8,508

|

|

|

기타소득(명)

|

276,987

|

302,432

|

333,613

|

362,369

|

390,251

|

|

|

기타소득(억원)

|

16,566

|

18,369

|

20,444

|

22,768

|

26,165

|

|

|

소득 총액(억원)

|

39,585

|

43,503

|

47,947

|

54,092

|

63,779

|

|

|

재산

|

부동산재산(명)

|

517,254

|

541,196

|

567,730

|

588,049

|

615,248

|

|

부동산재산(억원)

|

884,439

|

974,852

|

1,128,522

|

1,193,575

|

1,137,959

|

|

|

그 외 재산(명)

|

976

|

1,062

|

1,095

|

1,142

|

1,178

|

|

|

그 외 재산(억원)

|

61

|

66

|

67

|

108

|

117

|

|

|

재산 총액(억원)

|

884,500

|

974,918

|

1,128,589

|

1,193,683

|

1,138,076

|

|

|

자산(소득+재산) 총액(억원)

|

924,085

|

1,018,420

|

1,176,536

|

1,247,775

|

1,201,855

|

|

2) 전체 환자 중 무상속자

ㅇ ‘23년도 기준 고령 치매환자 중 무상속자는 약 3.6만명(전체 환자 중 3%)이며, 그 중 자산보유자 약 9,500명(전체 무상속자 중 27%)의 총 자산은 약 9,000억원으로, 1인 평균 자산은 약 9,400만원

- 소득보유자 약 5,800명(전체 무상속자 중 16%)의 소득 총액은 약 570억원으로 1인당 평균 990만원이며, 재산보유자 약 6,000명(전체 무상속자 중 17%)의 재산 총액은 약 8,400억원으로 1인당 평균 1.4억원 보유

- ‘19년도 대비 ‘23년도 총 자산은 56.2%, 전년도 대비 1.0% 상승하였고, ‘19년도 대비 ‘23년도 부동산재산 54.7%, 기타소득 77.2%, 근로소득 130.1% 상승

<고령 치매환자(무상속자)의 자산 규모>

|

구분

|

2019년도

|

2020년도

|

2021년도

|

2022년도

|

2023년도

|

|

|

치매환자수(명)

|

35,048

|

35,313

|

35,758

|

36,120

|

35,992

|

|

|

자산보유자수(명,%)

|

8,153 (23.3)

|

8,378 (23.7)

|

8,819 (24.7)

|

9,106 (25.2)

|

9,547 (26.5)

|

|

|

소득

|

근로소득(명)

|

323

|

405

|

443

|

525

|

591

|

|

근로소득(억원)

|

73

|

90

|

108

|

123

|

168

|

|

|

사업소득(명)

|

563

|

664

|

781

|

924

|

1,020

|

|

|

사업소득(억원)

|

74

|

99

|

89

|

114

|

125

|

|

|

금융소득(명)

|

112

|

125

|

84

|

114

|

224

|

|

|

금융소득(억원)

|

65

|

52

|

43

|

55

|

98

|

|

|

기타소득(명)

|

3,290

|

3,652

|

4,078

|

4,473

|

4,865

|

|

|

기타소득(억원)

|

101

|

123

|

133

|

150

|

179

|

|

|

소득 총액(억원)

|

313

|

364

|

373

|

443

|

571

|

|

|

재산

|

부동산재산(명)

|

5,763

|

5,750

|

5,850

|

5,831

|

5,967

|

|

부동산재산(억원)

|

5,440

|

6,534

|

7,610

|

8,454

|

8,414

|

|

|

그 외 재산(명)

|

5

|

6

|

6

|

4

|

5

|

|

|

그 외 재산(억원)

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

|

재산 총액(억원)

|

5,440

|

6,534

|

7,610

|

8,454

|

8,414

|

|

|

자산(소득+재산) 총액(억원)

|

5,754

|

6,897

|

7,983

|

8,897

|

8,986

|

|

3) 중증 환자

ㅇ ‘23년도 기준 고령 중증치매환자는 약 7.8만명(전체 환자 중 6.3%)이며, 이 중 자산보유자 약 3.5만명(중증 환자 중 46%)의 총 자산은 약 3.7조원으로, 1인 평균 자산은 약 1.1억원

- 소득보유자 약 1.8만명(중증 환자 중 23%)의 소득 총액은 약 1,680억원으로 1인당 평균 950만원이며, 재산보유자 약 2.7만명(중증 환자 중 35%)의 재산 총액은 약 3조 6천억원으로 1인당 평균 1.3억원 보유

- ‘19년도 대비 ‘23년도 총 자산은 5.9% 감소, 전년도 대비 6.0% 감소하였고, ‘19년도 대비 ‘23년도 부동산재산 6.8% 감소, 기타소득 17.7%, 금융소득 63.3% 상승

<고령 중증치매환자(전체 대상자)의 자산 규모>

|

구분

|

2019년도

|

2020년도

|

2021년도

|

2022년도

|

2023년도

|

|

|

치매환자수(명)

|

96,291

|

91,167

|

85,905

|

82,748

|

77,560

|

|

|

자산보유자수(명,%)

|

40,833 (42.4)

|

38,986 (42.8)

|

37,368 (43.5)

|

36,025 (43.5)

|

35,407 (45.7)

|

|

|

소득

|

근로소득(명)

|

544

|

555

|

547

|

618

|

673

|

|

근로소득(억원)

|

193

|

234

|

223

|

268

|

291

|

|

|

사업소득(명)

|

1,700

|

1,642

|

1,533

|

1,541

|

1,638

|

|

|

사업소득(억원)

|

336

|

277

|

248

|

247

|

282

|

|

|

금융소득(명)

|

260

|

223

|

145

|

168

|

360

|

|

|

금융소득(억원)

|

128

|

136

|

86

|

114

|

209

|

|

|

기타소득(명)

|

15,619

|

15,643

|

15,753

|

16,050

|

16,393

|

|

|

기타소득(억원)

|

764

|

772

|

785

|

808

|

899

|

|

|

소득 총액(억원)

|

1,421

|

1,418

|

1,343

|

1,437

|

1,682

|

|

|

재산

|

부동산재산(명)

|

33,532

|

31,531

|

29,808

|

27,989

|

27,428

|

|

부동산재산(억원)

|

38,275

|

38,427

|

39,456

|

38,323

|

35,683

|

|

|

그 외 재산(명)

|

40

|

43

|

42

|

33

|

34

|

|

|

그 외 재산(억원)

|

3

|

2

|

2

|

2

|

1

|

|

|

재산 총액(억원)

|

38,278

|

38,429

|

39,458

|

38,325

|

35,684

|

|

|

자산(소득+재산) 총액(억원)

|

39,699

|

39,847

|

40,801

|

39,762

|

37,366

|

|

4) 중증 환자 중 무상속자

ㅇ ‘23년도 기준 고령 중증치매환자 중 무상속자는 약 4천명(전체 환자 중 0.4%)이며, 그 중 자산보유자 663명(중증환자 무상속자 중 15%)의 총 자산은 340억원으로, 1인 평균 자산은 약 5천만원

- 소득보유자 298명(중증환자 무상속자 중 6.6%)의 소득 총액은 14억원으로 1인당 평균 470만원이며, 재산보유자 437명(중증환자 무상속자 중 9.7%)의 재산 총액은 326억원으로 1인당 평균 7,500만원 보유

- ‘19년도 대비 ‘23년도 총 자산은 9.7% 증가, 전년도 대비 17.9% 감소하였고, ‘19년도 대비 ‘23년도 부동산재산 10.1%, 금융소득 50.0% 감소

<고령 중증치매환자(무상속자)의 자산 규모>

|

구분

|

2019년도

|

2020년도

|

2021년도

|

2022년도

|

2023년도

|

|

|

치매환자수(명)

|

5,549

|

5,225

|

4,980

|

4,785

|

4,495

|

|

|

자산보유자수(명,%)

|

890 (16.0)

|

804 (15.4)

|

760 (15.3)

|

710 (14.8)

|

663 (14.7)

|

|

|

소득

|

근로소득(명)

|

10

|

13

|

8

|

13

|

12

|

|

근로소득(억원)

|

1

|

2

|

2

|

3

|

2

|

|

|

사업소득(명)

|

19

|

17

|

23

|

21

|

19

|

|

|

사업소득(억원)

|

3

|

3

|

3

|

2

|

3

|

|

|

금융소득(명)

|

4

|

6

|

3

|

6

|

4

|

|

|

금융소득(억원)

|

2

|

2

|

0

|

1

|

1

|

|

|

기타소득(명)

|

277

|

272

|

274

|

283

|

281

|

|

|

기타소득(억원)

|

8

|

8

|

9

|

8

|

8

|

|

|

소득 총액(억원)

|

14

|

14

|

14

|

14

|

14

|

|

|

재산

|

부동산재산(명)

|

674

|

592

|

551

|

487

|

437

|

|

부동산재산(억원)

|

296

|

263

|

296

|

400

|

326

|

|

|

그 외 재산(명)

|

1

|

2

|

1

|

1

|

1

|

|

|

그 외 재산(억원)

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

|

재산 총액(억원)

|

296

|

263

|

296

|

400

|

326

|

|

|

자산(소득+재산) 총액(억원)

|

310

|

277

|

310

|

414

|

340

|

|

|

붙임2

|

|

|

|

치매고령자 금융자산 추정 및 치매머니 추계 결과

|

|

|

2025. 5.

서울대 건강금융센터

|

치매 고령자 금융자산 추정과 치매머니 추계 방법 및 결과

(서울대 건강금융센터)

|

1. 금융자산 추정방법 및 결과

□ 이자소득을 통한 자산규모 추정

ㅇ 이자소득은 시중은행 예적금, 채권, 채권형 금융상품, 보험상품 등으로부터 발생하는 수익을 의미

ㅇ 세부 금융상품에 대한 정보가 없기 때문에 비중이 높을 것으로 판단되는 예적금 금리를 활용 → 시중 예금은행 평균 수신금리를 적용해 추정

- `19년 1.75%, `20년 1.05%, `21년 1.08%, `22년 2.77%, `23년 3.71%

※ 출처 : 한국은행 경제통계시스템, 예금은행 수신금리(신규취급액 기준)

□ 배당소득을 통한 자산규모 추정

ㅇ 배당소득은 주식, 펀드, 리츠 등 지분의 배당을 통한 수익을 의미하고 세부 금융상품에 대한 정보가 없기 때문에 비중이 높을 것으로 판단되는 주식 평균 배당률 적용

- `19년 2.01%, `20년 1.44%, `21년 1.91%, `22년 2.37%, `23년 1.84%

※ 출처 : KOSIS, KRX 배당수익률(KRX300 기준)

□ 이자배당 분리과세 소득을 통한 자산규모 추정

ㅇ 이자배당 분리과세 소득의 수익률은 위에서 적용한 이자소득의 수익률과 배당소득 수익률을 가중평균하여 적용, 가중치는 종합소득 상 이자소득과 배당소득의 비중을 활용

□ 금융자산 추정 결과

|

|

65세이상 전체환자

금융자산 추정치(만원)

|

이자소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

배당소득(만원)

|

평균 수익률

|

자산규모추정치(만원)

|

이자배당분리과세소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

|

‘19

|

2,065,092,941

|

11,576,517

|

1.75

|

661,515,257

|

21,325,678

|

2.01

|

1,060,979,005

|

6,572,824

|

1.92

|

342,598,679

|

|

‘20

|

3,407,000,512

|

12,047,670

|

1.05

|

1,147,397,143

|

25,108,886

|

1.44

|

1,743,672,639

|

6,776,988

|

1.31

|

515,930,730

|

|

‘21

|

2,741,857,521

|

9,453,092

|

1.08

|

875,286,296

|

29,564,526

|

1.91

|

1,547,880,942

|

5,446,129

|

1.71

|

318,690,283

|

|

‘22

|

2,115,420,370

|

16,340,303

|

2.77

|

589,902,635

|

30,127,573

|

2.37

|

1,271,205,612

|

6,384,910

|

2.51

|

254,312,123

|

|

‘23

|

3,335,606,152

|

36,548,674

|

3.71

|

985,139,46

|

33,304,895

|

1.84

|

1,810,048,641

|

15,231,242

|

2.82

|

540,418,050

|

|

|

65세이상 전체환자 중 무상속자

금융자산 추정치(만원)

|

이자소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

배당소득(만원)

|

평균 수익률

|

자산규모추정치(만원)

|

이자배당분리과세소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

|

‘19

|

33,604,192

|

160,004

|

1.75

|

9,143,086

|

395,184

|

2.01

|

19,660,896

|

92,093

|

1.92

|

4,800,211

|

|

‘20

|

41,543,825

|

183,710

|

1.05

|

17,496,190

|

230,293

|

1.44

|

15,992,569

|

105,807

|

1.31

|

8,055,066

|

|

‘21

|

28,291,462

|

134,575

|

1.08

|

12,460,648

|

235,420

|

1.91

|

12,325,654

|

59,900

|

1.71

|

3,505,159

|

|

‘22

|

22,020,663

|

157,832

|

2.77

|

5,697,906

|

297,082

|

2.37

|

12,535,105

|

95,095

|

2.51

|

3,787,651

|

|

‘23

|

37,893,126

|

433,269

|

3.71

|

11,678,410

|

357,077

|

1.84

|

19,406,359

|

191,888

|

2.82

|

6,808,357

|

|

|

65세이상 중증환자

금융자산 추정치(만원)

|

이자소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

배당소득(만원)

|

평균 수익률

|

자산규모추정치(만원)

|

이자배당분리과세소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

|

‘19

|

66,875,800

|

347,354

|

1.75

|

19,848,800

|

743,920

|

2.01

|

37,010,945

|

192,160

|

1.92

|

10,016,054

|

|

‘20

|

105,593,477

|

390,950

|

1.05

|

37,233,333

|

786,538

|

1.44

|

54,620,694

|

180,474

|

1.31

|

13,739,449

|

|

‘21

|

54,053,203

|

203,237

|

1.08

|

18,818,241

|

565,413

|

1.91

|

29,602,775

|

96,249

|

1.71

|

5,632,188

|

|

‘22

|

45,584,875

|

354,343

|

2.77

|

12,792,166

|

666,373

|

2.37

|

28,117,004

|

117,391

|

2.51

|

4,675,705

|

|

‘23

|

77,179,259

|

1,132,586

|

3.71

|

30,527,925

|

663,681

|

1.84

|

36,069,620

|

298,237

|

2.82

|

10,581,715

|

|

|

65세이상 중증환자 중 무상속자

금융자산추정치(만원)

|

이자소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

배당소득(만원)

|

평균 수익률

|

자산규모추정치(만원)

|

이자배당분리과세소득(만원)

|

평균 수익률(%)

|

자산규모추정치(만원)

|

|

‘19

|

953,861

|

7,314

|

1.75

|

417,943

|

6,950

|

2.01

|

345,771

|

3,648

|

1.92

|

190,147

|

|

‘20

|

1,485,853

|

9,489

|

1.05

|

903,714

|

1,507

|

1.44

|

104,653

|

6,272

|

1.31

|

477,486

|

|

‘21

|

362,198

|

2,182

|

1.08

|

202,037

|

-

|

1.91

|

-

|

2,737

|

1.71

|

160,161

|

|

‘22

|

374,429

|

3,283

|

2.77

|

118,520

|

-

|

2.37

|

-

|

6,425

|

2.51

|

255,909

|

|

‘23

|

313,478

|

4,537

|

3.71

|

122,291

|

1,778

|

1.84

|

96,630

|

2,665

|

2.82

|

94,557

|

2. 치매머니 추계 방법 및 결과

□ 치매환자 수 추계

ㅇ “대한민국 치매현황 2023”(보건복지부, 국립중앙의료원, 중앙치매센터 공동 발간) 보고서를 활용

- 보고서 상 22~24년, 30년, 40년, 50년에 대한 65세 이상 치매환자 수 추정치를 활용하여 각 년도 치매환자수 증가율을 산출하고 그 결과를 건보공단분석 결과 중 2023년 치매환자수부터 적용하여 2050년까지 치매환자수를 추정

□ 치매머니 추계

ㅇ 2023년 치매고령자 1인당 치매머니(금융자산 추정 결과 반영)를 산출하고 2050년까지의 치매 환자수에 적용해서 2050년까지의 치매머니 추이를 예측

※ 동 분석에서는 물가상승률은 반영하지 않았기 때문에 2023년 가격기준의 실질 추이라고 볼 수 있음

□ GDP 대비 치매머니 비중 추산

ㅇ GDP는 2023년 GDP에 실질 경제성장률 예상치를 반영하여 2023년 기준(즉, 물가상승률은 고려하지 않은) 2050년까지의 GDP를 추정

- 성장률 예상치는 골드만삭스 아래 보고서를 활용

※ 출처 : Goldman Sachs(2022), “The Path to 2075-Slower Global Growth, Buth Convergence Remains Intact”, Global Economic Paper.

□ 치매환자 및 치매머니 추계 결과

|

연도

|

치매환자수(명)

|

치매머니 추정치(조원, 23년 가격 기준)

|

GDP 대비 치매머니 비중(%)

|

|

2019

|

1,091,892

|

112.66

|

5.52

|

|

2020

|

1,132,408

|

135.47

|

6.58

|

|

2021

|

1,175,790

|

144.63

|

6.51

|

|

2022

|

1,216,878

|

145.40

|

6.26

|

|

2023

|

1,240,398

|

152.69

|

6.36

|

|

2024

|

1,326,538

|

163.29

|

6.67

|

|

2025

|

1,394,107

|

171.61

|

6.89

|

|

2026

|

1,465,119

|

180.35

|

7.12

|

|

2027

|

1,539,747

|

189.54

|

7.36

|

|

2028

|

1,618,177

|

199.19

|

7.62

|

|

2029

|

1,700,601

|

209.34

|

7.89

|

|

2030

|

1,787,224

|

220.00

|

8.18

|

|

2031

|

1,872,700

|

230.53

|

8.46

|

|

2032

|

1,962,264

|

241.55

|

8.75

|

|

2033

|

2,056,111

|

253.10

|

9.06

|

|

2034

|

2,154,447

|

265.21

|

9.39

|

|

2035

|

2,257,485

|

277.89

|

9.74

|

|

2036

|

2,365,452

|

291.18

|

10.10

|

|

2037

|

2,478,582

|

305.11

|

10.48

|

|

2038

|

2,597,122

|

319.70

|

10.89

|

|

2039

|

2,721,332

|

334.99

|

11.31

|

|

2040

|

2,851,483

|

351.01

|

11.76

|

|

2041

|

2,947,188

|

362.79

|

12.07

|

|

2042

|

3,046,105

|

374.97

|

12.39

|

|

2043

|

3,148,342

|

387.56

|

12.73

|

|

2044

|

3,254,011

|

400.56

|

13.09

|

|

2045

|

3,363,226

|

414.01

|

13.46

|

|

2046

|

3,476,107

|

427.90

|

13.85

|

|

2047

|

3,592,777

|

442.26

|

14.26

|

|

2048

|

3,713,362

|

457.11

|

14.68

|

|

2049

|

3,837,995

|

472.45

|

15.13

|

|

2050

|

3,966,810

|

488.31

|

15.59

|

[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)